- Messages : 18261

L’orthographe à l'école

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

M. Benzitoun, qui montre ici sa profonde méconnaissance de l'histoire de l'école ainsi que de sa réalité actuelle, multiplie les sophismes dans cette tribune. Analysons-les un par un.

Qui dit "épouvantail" dit absence de vérité. Nous verrons que cette absence de vérité se trouve par la suite quelque peu contredite dans la tribune de M. Benzitoun.La faible maîtrise de l’orthographe est l’un des épouvantails des débats sur l’école.

La "baisse des résultats" en orthographe en fin de primaire est documentée assez précisément par la DEPP entre 1987 et 2015 : elle est d'ailleurs impressionnante.Et dans ce domaine comme dans d’autres, il se dit que c’était forcément mieux avant.

Le sophisme est particulièrement grossier (l'"usage virtuose" est une variante de l'âge d'or scolaire) : pour faire oublier une baisse évidente, se référer à une chute imaginaire depuis une perfection dont personne n'a jamais prétendu qu'elle existait.Or, aucune recherche n’a jamais démontré l’existence d’une époque où une majorité de Français en faisait un usage virtuose, ce qui n’est guère étonnant eu égard à son extrême difficulté.

Plutôt que la période récente, M. Benzitoun préfère les références très anciennes : il y a une raison à cela.Mais comment y remédier ?

D’après une étude de la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) datant de 1996, un quart des élèves faisait une ou zéro faute aux dictées du certificat d’études dans les années 20.

Nous y voilà : prouver que la comparaison n'a pas lieu d'être revient à dire qu'il n'y a - au fond - pas de dégradation des compétences orthographiques des élèves et que c'est un faux débat ("l'un des épouvantails des débats sur l'école").Mais il faut savoir qu’à cette époque, seul un élève sur deux passait ce diplôme.

Problème logique : si c'est un faux débat, un "épouvantail", et que le mal n'existe pas... pourquoi proposer un "remède" ?

Nous avons vu que M. Benzitoun ne souhaite pas évoquer la baisse 1987-2015, parfaitement comparable puisqu'elle concerne les mêmes niveaux, en fin de primaire.

Mais même son objection sur le certificat d'étude n'est pas recevable, comme nous allons le voir.

Certes, mais dans les années 30 la moitié des élèves l'obtenaient (et donc plus de la moitié le présentaient). Un nombre très important donc d'élèves de primaire ou de primaire supérieure avaient une très bonne maîtrise de l'orthographe, d'autant que les élèves des lycées, d'un niveau scolaire supérieur, n'avaient pas vocation à présenter le certificat d'études : celui-ci concernait donc les classes moyennes et les classes populaires, dont plus de la moitié donc obtenaient le certificat. Rien n'indique par ailleurs que les élèves qui n'étaient pas présentés avaient un très mauvais niveau...On ne présentait que les meilleurs.

M. Benzitoun a raison sur le principe mais les chiffres sont erronés : plus de 2500h d'enseignement du français en primaire dans les années 20 et plus de 1600h aujourd'hui (après une baisse à 1300h en 2002). Il semble (les "matières enseignées") que M. Benzitoun donne ici les chiffres du collège (630h aujourd'hui), ce qui n'a guère de sens puisque le certificat d'études se passait à l'issue de l'école primaire...De plus, le nombre de matières enseignées était plus limité et le nombre d’heures d’enseignement plus important (environ 1 300 heures par an à l’époque contre 860 heures aujourd’hui).

Difficile de comprendre : ce serait un vrai sujet de débat, et non un "épouvantail" ?En un siècle, une baisse avérée du niveau

Nouvelle objection absurde, comme nous l'avons vu : l'étude 1987-2015 de la DEPP concernait... le seul primaire. Le certificat d'étude s'obtenait également à l'issue du primaire.Il faut également prendre en compte le fait que, depuis les années 20, le nombre d’élèves continuant des études après l’école primaire a très fortement progressé, jusqu’à atteindre un peu moins de 80% d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat.

En réalité, la démocratisation de l'enseignement secondaire allant de pair avec les difficultés orthographiques des élèves ne peut que consterner : beaucoup plus d'années à l'école, moins de compétences orthographiques...

La baisse est beaucoup plus récente, comme nous l'avons vu : elle est même postérieure à la mise en place du collège unique, dans une école donc démocratisée.Ainsi, même si l’on peut déplorer une baisse de niveau en orthographe avérée en un siècle à l’école, jamais autant de Français n’ont appris à lire et à écrire qu’à l’époque contemporaine.

Pour le reste l'affirmation "jamais autant de Français n’ont appris à lire et à écrire qu’à l’époque contemporaine" est absurde puisque l'école primaire était déjà obligatoire à la fin du XIXe siècle, sauf à penser que le collège a vocation à apprendre à lire et à écrire !

Relativisme se voulant iconoclaste (déclinaison du "Niveau monte") mais dépourvu de sens, comme on l'a vu...Dit autrement, les meilleurs en orthographe étaient plus performants il y a un siècle, mais plus d’élèves savent aujourd’hui écrire.

M. Benzitoun se penche enfin sur la dégradation récente des compétences orthographiques, entre des cohortes parfaitement comparables.Cependant, un chiffre interpelle : les élèves de troisième de 2005 ont le même niveau en dictée que ceux de cinquième vingt ans plus tôt. Et les résultats observés en 2015 montrent que la baisse a continué.

Le raisonnement de M. Benzitoun laisse pantois : ce serait tout simplement la complexité de l'orthographe française (pourtant inchangée entre 2005 et 2015) qui expliquerait la baisse. A ce compte, la dégradation des compétences de calcul pourrait s'expliquer par la complexité du calcul !Cela n’est guère une surprise. Dès 1965, la commission Beslais rendait un rapport sur l’intérêt de simplifier l’orthographe pour endiguer une dégradation rapide du niveau. Cette proposition s’est concrétisée vingt-cinq ans plus tard à travers les rectifications orthographiques mais celles-ci se sont peu diffusées.

Autre aberration de raisonnement de M. Benzitoun, décidément bien loin de la réalité des classes : les rectifications orthographiques, qui ne sont qu'à la marge, n'ont que peu de rapport avec les difficultés de plus en plus prononcées des élèves, difficultés concernant autant l'orthographe lexicale que syntaxique.

Aucune rectification ne propose de transformer l'imparfait ou l'infinitif en participe passé...

Avec des propositions renonçant à un enseignement exigeant de l'orthographe, comme nous allons le voir.Or, quand on sait l’importance que revêt la maîtrise de l’orthographe pour l’insertion professionnelle, il y a urgence à faire de cette cause une priorité nationale.

"impossible à acquérir" durant le seul temps scolaire : il était pourtant relativement acquis pendant la seule école primaire... On se demanderait presque par quel miracle M. Benzitoun est parvenu à acquérir cette orthographe.Rapprocher l’écriture de la prononciation ?

L’orthographe française est une des plus difficiles au monde à cause, principalement, du nombre très important de lettres muettes. Un système d’écriture alphabétique a normalement pour objectif de représenter les phonèmes d’une langue. Pour le français, le principe phonographique n’est observé que très partiellement. A cela s’ajoute un manque de régularité des graphies. Tout ceci rend incontournable un long et fastidieux apprentissage, impossible à acquérir durant le seul temps scolaire, ce qui est source d’importantes inégalités.

Comme nous l'avons vu, cette même orthographe posait beaucoup moins de difficultés en 1987 ou en 2005 qu'en 2015. C'est donc identifier une cause totalement artificielle aux difficultés des élèves.

D'autant qu'on ne parle pas ici des erreurs les plus répandues et les plus graves des élèves, celles concernant l'orthographe syntaxique.

C'est de toute façon un faux problème (mais on voit bien que c'est ce point de la simplification de l'orthographe qui motive en réalité la tribune de M. Benzitoun.Cela fait très longtemps que les spécialistes de la question sont conscients des défauts de notre orthographe, mais les tentatives de réformes pour rapprocher l’écriture de la prononciation ont toutes échoué. De toute façon, les modifications nécessaires pour limiter significativement les difficultés d’apprentissage de l’écrit sont telles qu’elles sont hors de portée à court terme. Et les expériences du passé montrent qu’elles auraient du mal à être acceptées aussi limitées soient-elles.

En primaire le temps scolaire a été réduit en général, et sur ce temps scolaire on a ajouté des enseignements qui n'y ont pas leur place comme celui de l'anglais (une langue dont l'orthographe lexicale est, au demeurant, bien plus complexe que celle du français).On peut augmenter le nombre d’heures consacré à l’enseignement du français comme le propose Valérie Pécresse (deux heures de plus par semaine dans son programme). Mais cela ne peut se faire qu’au détriment d’autres matières, ce qui aurait pour effet pervers une baisse des connaissances globales.

Il est vrai que les politiques de réduction du temps scolaire ont montré une grande efficacité : le progressisme moderne, dans sa vision simple et naïve du cours de l'histoire et de son progrès, ne peut pas considérer qu'une évolution négative est peut-être à reconsidérer.A moins d’accroître le temps scolaire, ce qui irait à l’inverse des politiques menées depuis plus d’un siècle. Et rien ne permet de dire que cela serait suffisant.

Heureusement, M. Benzitoun a une solution révolutionnaire : puisqu'on constate des difficultés (accrues) en orthographe, pourquoi tout simplement ne plus les considérer comme des difficultés ?!

Le sens de cette comparaison ("comme n’importe quelle autre dimension de la langue") est assez nébuleux.Tenir compte de la variation

Pourtant, une solution existe qui ne demande ni de gros investissements ni de grandes réformes pour des effets bénéfiques immédiats. Il s’agit simplement de traiter l’orthographe comme n’importe quelle autre dimension de la langue, à savoir tenir compte de la variation.

Nouveau sophisme de M. Benzitoun, qui réduit encore une fois l'orthographe à l'orthographe lexicale.La variation est consubstantielle aux langues vivantes et elle représente le moteur principal de leur évolution.

Observons d'abord que la langue écrite a assez peu évolué depuis qu'elle a été fixée dans l'intérêt de tous : c'est pour cette raison que nous pouvons lire des auteurs anciens. Et, en l'occurrence, l'"évolution" ne vaut que quand elle est partagée par un grand nombre d'utilisateurs. Une "variante" individuelle ne constitue en rien une "évolution"...

Toute orthographe deviendrait magiquement correcte !Ainsi, il faudrait faire preuve de plus de tolérance et considérer les écarts non comme des fautes mais comme des variantes.

"Le soir tomber, Papa et Maman, inquier, ce demandé pourquoi leur quatres garson n'été pas rentrez."

Des discussions qui se justifiaient... par la nécessité de fixer pour tous une norme simplifiant la langue écrite (et appelée à juste titre "orthographe"). Mais - paradoxe du progressisme ! - M. Benzitoun rêve, en linguiste audacieux, de revenir au temps archaïque où l'orthographe n'existait pas !Il s’agit, en réalité, simplement d’appliquer les textes législatifs en vigueur depuis 1900 (arrêté du ministre de l’Instruction publique de l’époque Georges Leygues) actualisé en 1976 par René Haby, ministre de l’Education nationale. Et de renouer avec le français tel qu’il était conçu jusqu’au XVIIe siècle où l’orthographe était vivante et un sujet d’intenses discussions.

Un degré seulement ? Avec des "variantes" acceptables et d'autres qui ne le seraient pas ? En vertu de quelles normes nouvelles ? Bref, une tolérance qui ajouterait de la complexité et de l'incertitude...Définir un degré de tolérance

Dans cette perspective, il suffit de définir un degré de tolérance acceptable et un rapport moins fétichiste à l’orthographe.

Au demeurant, M. Benzitoun ne mesure pas bien, du haut de sa chaire académique, quelle "tolérance" orthographique a déjà cours dans l'école à tous les niveaux de la scolarité. Cette même "tolérance" (une variante de la bienveillance scolaire) est sans doute même une raison plus sûre de la dégradation des compétences que la difficulté - rigoureusement inchangée - de notre langue.

En renonçant à un enseignement exigeant de la langue, c'est exactement l'inverse que l'on préparerait pour les élèvesCela transformerait durablement notre représentation de la langue. L’orthographe occuperait une place moins centrale et aurait moins de poids sur les destinées des élèves.

C'est le principe des dictionnaires et des grammaires : suivre l'usage quand il s'impose dans la langue.On pourrait aussi observer quels sont les usages qui se manifestent et faire évoluer en conséquence les ouvrages de référence listant les différentes variantes.

M. Benzitoun semble donc revenir à la raison : on voit ici que les "variantes" ne valent que si elles sont partagées.

Au demeurant, M. Benzitoun est resté jusqu'ici très général, sans prendre d'exemple concret des difficultés des élèves, mais en voici un enfin :

L'accord de proximité, par ailleurs accepté dans les grammaires, est parfaitement anecdotique dans les difficultés des élèves...Par exemple s’apercevoir qu’il existe un accord de proximité bien vivant à côté de l’accord au masculin (ce que l’observation des textes démontre). Un vent de liberté soufflerait sur la langue française et une plus grande égalité se ferait jour parmi les élèves.

Au reste, s'agissant d'"une plus grande égalité", c'est plutôt vers un effacement du féminin que les usages des élèves "évoluent" : "ils" remplaçant "elles" à l'oral, les accords féminins étant négligés etc.

Dernier sophisme de M. Benzitoun avec ce curieux emploi du verbe "démocratiser" : il ne s'agit pas de faire en sorte que tous, par le patient travail de l'éducation, puissent accéder à l'orthographe mais que cet accès devienne dépourvu de sens. Au même compte, pour lutter contre la "fétichisme" du permis, on pourrait démocratiser l'apprentissage de la conduite en autorisant les variantes de circulation...Cent quarante ans après la loi Jules Ferry rendant l’instruction obligatoire, l’heure est venue de démocratiser l’orthographe en conjuguant enfin le passé et le présent.

Avec cette énième tribune contre l'orthographe, au nom des plus belles intentions, un nouvel exemple de la trahison des clercs.

Avec cynisme, M. Benzitoun, auteur de Qui veut la peau du français ? déclare d'ailleurs : "Si la langue française risque de disparaître, ce n’est pas à cause de mauvais locuteurs, comme le pensent certains, mais des défenseurs trop pointilleux du bon usage".

Clé utilisateur/ secrète de la configuration non valide

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

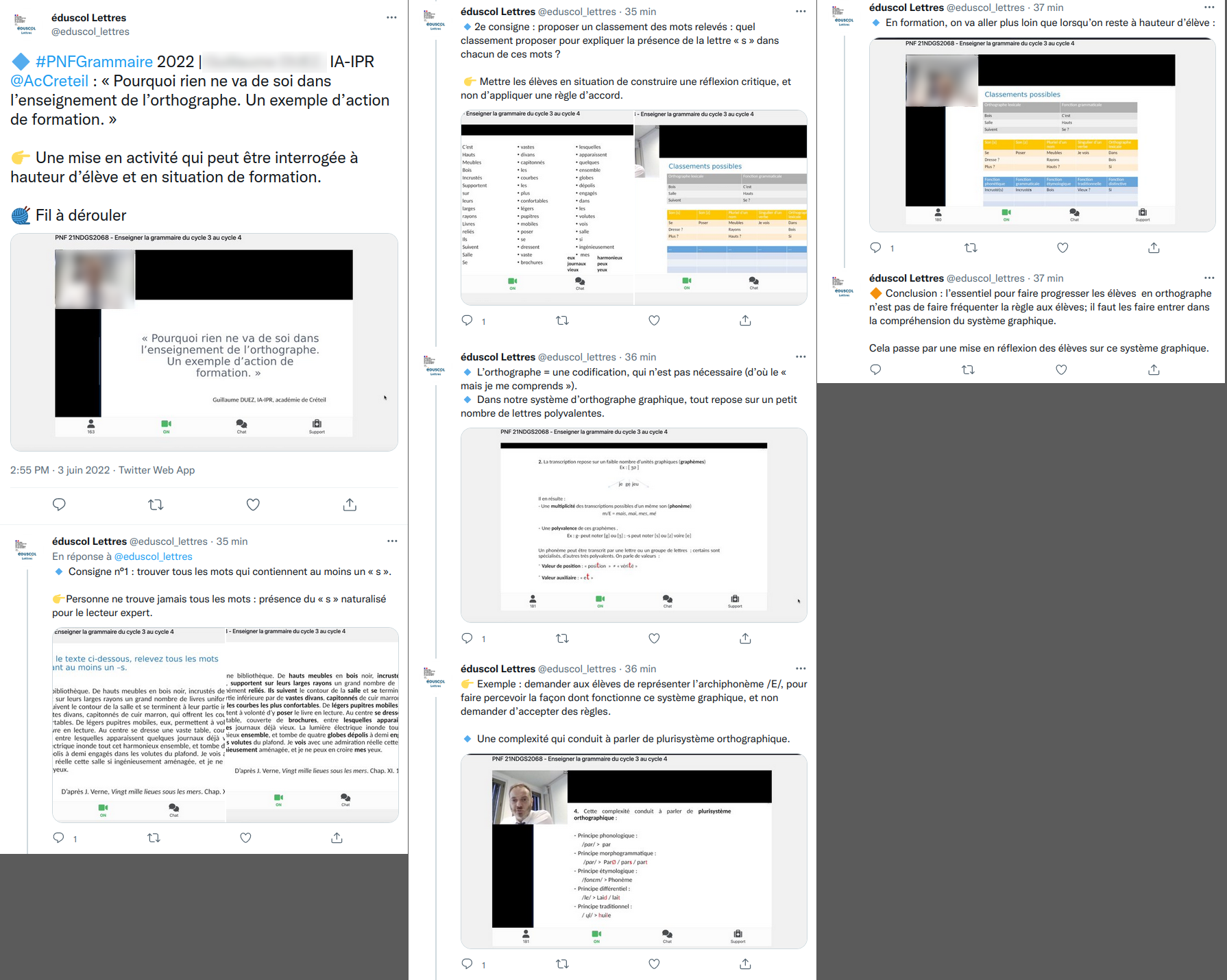

Un bon élément d'explication avec cette "action formation" : "enseigner la grammaire aux cycles 3 et 4" (de CM1 à la 3e) diffusée par EduScol :

"rien ne va de soi dans l’enseignement de l’orthographe"

"L’orthographe = une codification, qui n’est pas nécessaire" ;

"Mettre les élèves en situation de construire une réflexion critique, et non d’appliquer une règle d’accord."

"faire percevoir la façon dont fonctionne ce système graphique, et non demander d’accepter des règles"

"Conclusion : l’essentiel pour faire progresser les élèves en orthographe n’est pas de faire fréquenter la règle aux élèves; il faut les faire entrer dans la compréhension du système graphique."

On le voit : vingt ans après, "l'observation réfléchie de la langue" (programmes de 2002), ou l'enfer constructiviste, continue, avec :

- ses recherches chronophages (la fameuse "mise en activité" avec un relevé interminable de 48 mots, puis un classement tout aussi interminable) pour transformer les élèves en grammairiens avertis,

- ses observations qui réinventent l'eau chaude (distinction orthographe lexicale et grammaticale : au collège encore ?)

- ou bien dépourvues de sens pour des élèves de cycle 3-4 (les principes phonologique, morphogrammatique, étymologique, différentiel ou traditionnel construisant la complexité d'un "plurisystème orthographique" : si ces termes doivent êtres réservés aux experts enseignants, quelle utilité dans une "action de formation" ?)

- voire dépourvues de sens pour toute personne normalement constituée (quel rapport entre ces principes et "l'archiphonème /E/" ? En quoi le s dans "c'est" a-t-il une "fonction grammaticale" ?).

Pour justifier un bel idéal pédagogique (comprendre intelligemment plutôt qu'apprendre bêtement), une perspective (pseudo-)savante, voire jargonnante (on ne parlera d'ailleurs pas d'orthographe mais de "système graphique"), un pseudo-progrès dans l'acquisition de la langue (une fois fait le constat basique opposant orthographe lexicale et grammaticale - pardon "fonction grammaticale", l'élève n'apprend pas grand chose d'autre), une absence de pédagogie (la nécessaire adaptation au niveau des élèves, des liens logiques qui doivent être... logiques), une déconnexion symptomatique de ce qu'est une classe (faire rechercher et classer 48 mots...).

Mais plus grave à nos yeux : le relativisme orthographique, puisque - c'est tout l'implicite de cette "action de formation" - les "règles" ne montrent (supposément) aucune intelligence. Et pourtant "appliquer une règle d’accord" relève bien d'une intelligence de la langue, moins noble sans doute qu'une prétention à "mettre les élèves en situation de construire une réflexion critique" mais qui dépasse de loin la pauvreté de la conclusion - malgré toute sa grandiloquence - de cette "réflexion critique" : les élèves ne sachant pas plus choisir la bonne orthographe, mais ayant la conscience éclairée que ce n'est après tout qu'une "codification non nécessaire". Et après tout ": je me comprends" (même si comprendre qu'être compris des autres est précisément un enjeu de la grammaire et de l'orthographe, mais pas de "réflexion critique" à ce sujet) !

Un résultat célèbre de ce genre de dé-formation, popularisé au moment de la réforme du collège et de ses formations : "la sensation du pluriel", à laquelle l'évaluation doit évidemment s'adapter :

En effet plus "rien ne va de soi dans l'enseignement de l'orthographe" !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Est-ce utile de commenter ce que nous avons déjà commenté plus haut ? Nous allons noter quelques petites évolutions amusantes.

Nous retrouvons les mêmes tortillements sur la baisse du niveau qui n'existe pas ("on entend parler du thème de la baisse alarmante du niveau en orthographe chez les étudiants et plus largement des difficultés que rencontrent les élèves en français") ou qu'il faut relativiser ("cela fait bien longtemps que l’on déplore en France l’absence de maitrise de l’orthographe").

Mais il y a un progrès de M. Benzitoun : il cite enfin l'étude de la DEPP sur la période 1987-2015 et il concède enfin que "le niveau a régulièrement baissé". Normal, donc, que l'on en "entende parler"...

M. Benzitoun explique tout ce qui la complexité - volontaire puisque "élaborée pour une élite" - de l'orthographe depuis la fondation de l'Académie française. L'orthographe n'était donc "pas adaptée à ce nouveau contexte" qu'est l'école de Jules Ferry obligatoire pour tousLa cause de cette situation est connue et dénoncée par des linguistes depuis plus d’un siècle : c’est l’orthographe elle-même.

Nouveau tortillement de M. Benzitoun, qui concède que les élèves ont pu atteindre "un niveau convenable" dans l'école en France mais pour aussitôt dénoncer les efforts nécessaires pour l'atteindre.Dès lors, aucune réforme significative n’a été appliquée et l’orthographe française nécessite un temps d’apprentissage considérable. Bon an mal an, une partie des élèves ont eu un niveau convenable durant quelques décennies, mais cela se faisait au prix d’un très grand nombre d’heures et au détriment d’autres compétences comme la rédaction.

M. Benzitoun change donc de cheval argumentatif.

Curieux d'opposer la dictée et la rédaction, comme si la seconde pouvait ne pas être concernée par l'orthographe...Ainsi, on faisait de quelques élèves des virtuoses de la dictée, sans pour autant leur apprendre à rédiger des textes personnels. Et seuls les meilleurs en dictée étaient présentés au certificat d’études vers l’âge de 12-13 ans avec, par voie de conséquences, des résultats appréciables. Les autres élèves (la majorité) arrêtaient leurs études à cet âge.

M. Benzitoun commet toujours la même erreur grossière : 55% des élèves d'une génération passaient le certificat d'études à la fin des années 30 (et 15% qui étudiaient en collège s'en dispensaient).

Au début de l'année 2022, M. Benzitoun était beaucoup plus railleur : "La faible maîtrise de l’orthographe est l’un des épouvantails des débats sur l’école. Et dans ce domaine comme dans d’autres, il se dit que c’était forcément mieux avant.Cependant, avec la réduction du temps scolaire (de 1338 heures par an au début du XXe siècle à 864 heures aujourd’hui et la diversification des matières enseignées, le niveau a régulièrement baissé.

Reste un nouveau grand écart logique : poue expliquer cette baisse, M. Benzitoun incriminait plus haut... l'orthographe. Il est vrai que celle-ci est restée la même...

De fait, au lieu de s'attaquer aux causes ici citées (il écarte par ailleurs toute considération pédagogique puisqu'il postule, assez curieusement "l’amélioration des méthodes d’enseignement"), M. Benzitoun propose sa solution peu coûteuse : "intervenir sur l’orthographe elle-même".

Ou bien une orthographe modernisée réservée au peuple, incapable - semble-t-il - de conjuguer un verbe à l'imparfait, ce temps si complexe.Il faut choisir entre, d’un côté, une orthographe réservée à une élite de plus en plus réduite, une discipline de luxe, jouant le rôle sélectif autrefois dévolu au latin, ou une orthographe pour tous.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Dans le "Café pédagogique" du 8/12/22, comme d'habitude, on relativise : "Orthographe : La baisse continue interroge son statut"

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Dans "Marianne" du 10/12/22 : "Orthographe, grammaire, calculs… Chez les aspirants professeurs aussi, le niveau a baissé"

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Relativisme de Claude Lelièvre le 12/12/22 : "L'orthographe magnifiée au nom de la ''rationalité''

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

On aurait pu espérer qu'après la troisième chute consécutive du niveau d'orthographe depuis 1987, M. Benzitoun dénoncerait moins "l'épouvantail" (sic) de cette chute. Il n'en est rien :

Cependant, derrière ce constat sans appel, un éclairage s’impose.

Cet éclairage commence en rappelant que "l’orthographe française est une des plus complexes au monde" : elle ne s'est pourtant pas complexifiée depuis 1987...

Au demeurant, la plus complexe du monde est plutôt l'orthographe anglaise : mais on enseigne pourtant l'anglais dès le primaire en France !

M. Benzitoun, plutôt que de considérer les difficultés des élèves, préfère donc considérer les difficultés de la dictée elle-même !

Très curieux de considérer que "tombait" et "inquiets" auraient une finale homophone...En français écrit, les marques grammaticales sont majoritairement muettes et de nombreuses finales se prononcent pareillement mais ne s’écrivent pas à l’identique. En linguistique, on parle de mots homophones hétérographes. Et dans la dictée ci-dessus, il y a une concentration importante de ces difficultés. Par exemple, les lettres finales des mots tomb-ai-t, inqui-et-s, demand-ai-ent ne se prononcent pas et leur finale prononcée est homophone. Il en est de même pour les mots rentr-é-s, retrouv-é, arriv-er, fatigu-é-s, téléphon-er, aboy-er.

Ce qui s'appelle l'intelligence de la langue : mais il faut croire que ce n'est plus de saison...Cela suppose un haut degré d’abstraction et de raisonnement pas évident à solliciter durant une activité de dictée. [...] On imagine donc la complexité de la tâche pour des enfants d’une dizaine d’années.

Ou sur la pertinence d'enseigner désormais si tard ce qui s'enseignait si tôt...Concernant le seul exemple d’accord du participe passé avec le complément d’objet direct antéposé (« Elle les a peut-être vus ! »), moins d’un élève sur cinq l’écrit correctement. Dans ce cas, la question qu’il faut se poser, c’est celle de savoir où ils l’ont appris, sachant que cette règle est censée être enseignée au collège (la maitrise de l’accord d’un participe passé avec le verbe être, dans les cas les plus usuels, figure dans le programme du cycle 3, soit du CM1 à la sixième, mais celle de l’accord avec avoir, dans le cas d’un complément d’objet antéposé, figure dans le programme du cycle 4, soit de la cinquième à la troisième). On peut également s’interroger sur la pertinence d’évaluer une règle de grammaire qui n’a pas encore été vue.

On note les efforts désespérés de M. Benzitoun pour jeter le discrédit sur l'étude à partir d'un malheureux contre-exemple : en l'occurrence, la dégradation s'observait également sur l'accord avec le COD placé avant quand il était au programme de primaire en 2015...

Un "épouvantail", disait pourtant M. Benzitoun au début de l'année !La baisse des performances en orthographe est antérieure à 1987. Dans un rapport rédigé par la Commission ministérielle d’études orthographiques datant de 1965 et présidée par Aristide Beslais, il est écrit : « De toutes parts, dans les administrations comme dans l’enseignement, on se plaint de la dégradation rapide de l’orthographe. »

On voit que M. Benzitoun, après avoir montré que la baisse s'explique par la complexité de la langue, s'efforce encore et toujours qu'il n'y a en réalité pas de baisse. Sans aucune source à l'appui pour ses affirmations.En réalité, contrairement à une idée reçue, l’orthographe ne s’est jamais démocratisée en France. Autrement dit, aucune génération parmi celles qui nous ont précédés n’a maitrisé l’orthographe à grande échelle malgré un nombre d’heures consacré à son enseignement amplement supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. On peut dans les années 1950 des témoignages sur le niveau en orthographe qui reprennent presque au mot près le constat actuel.

M. Benzitoun fait ensuite le constat que les difficultés orthographiques frappent davantage les élèves de milieu défavorisé. Avec deux "leviers" quelques peu contradictoires : "rendre l’orthographe française plus régulière" et "concevoir des méthodes plus robustes en rapprochant l’enseignement et la recherche".

En reprenant l'exemple discuté par M. Benzitoun, comprendre donc qu'il faut écrire : "Le soir tombé. Papa et Maman, inquié, se demandé pourquoi leur quatre garçons n'été pas rentré.

Pour quoi des "méthodes plus robustes" seraient-elles nécessaires puisqu'un "haut degré d'abstraction et de raisonnement" n'est plus nécessaire ?

Comprendre qu'il n'y a pas d'alternative possible... Comme si l'évolution dans le mauvais sens ne montrait pas qu'une évolution dans le bon sens était possible.Refuser, par principe, de considérer ces deux conditions revient à graver dans le marbre la situation actuelle.

Ou plutôt ridiculiser les "anciens" en acceptant enfin la position des "modernes" comme M. Benzitoun.Pour relever le défi auquel nous sommes confrontés, il va falloir parvenir à dépasser la sempiternelle querelle des anciens contre les modernes.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Avec toujours le même relativisme de la part de ceux qui ont promu depuis des années des méthodes d'enseignement constructivistes inefficaces :

Les solutions semblent très efficaces pour les faire progresser.De plus, l’école elle-même a beaucoup changé, et on y apprend des choses qui n’étaient pas enseignées autrefois. « Les enfants de 1987 étaient meilleurs en orthographe, mais qu’en était-il de leur niveau d’anglais ?, se demande Johanna Cornou. A ce moment-là, il faut tout comparer : les compétences dans ces matières qui n’existaient pas, la prise en charge des enfants “dys” [dyslexiques, dysorthographiques], qui étaient considérés comme nuls en orthographe et souffraient, alors qu’aujourd’hui on va chercher des solutions pour éviter de les mettre en échec. »

C'est vrai qu'elle était moins difficile... en 1987. L'imparfait, par exemple, ce temps si complexe...« L’orthographe française est l’une des plus difficiles au monde, en particulier l’orthographe grammaticale, rappelle Jean-Christophe Pellat.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18261

Dominique Bucheton écrit: Lire, écrire, compter sont des outils de la pensée est-il écrit. Certes ! Mais la formule est creuse, digne du café du commerce. Car il faut d’abord et avant tout penser pour apprendre à lire et en continuer les apprentissages jusqu’à l’âge adulte. Il faut avoir des choses compliquées, difficiles à expliquer, à communiquer pour s’aventurer dans une syntaxe complexe, des emplois compliqués des temps verbaux, des lexiques spécifiques. Les exercices de Bled n’ont jamais développé la créativité ! Probablement l’ont-ils en partie chosifiée.

Autrement dit, cette conception des « savoirs dits fondamentaux » est mortifère, mécaniste pour le développement de l’intelligence, de l’envie d’apprendre. L’obsession des fondamentaux est tout aussi délétère pour le développement sensible, corporel, social de l’enfant. Elle obère la perception et compréhension du monde qui entoure l’élève. Celle-ci nécessite l’ouverture à la biologie, la littérature, la géographie, la musique, la technologie, etc. Il faut laisser toute leur place à ces disciplines même si leur apprentissage est beaucoup plus difficile à évaluer. Leur enseignement risque dangereusement d’être minoré.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

:quality(70):focal(2956x1225:2966x1235)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/PK3LEM6ESNC2NNVB2GGTPQNHLM.jpg)