Comment des sociologues diffusent des préjugés

Dans l'École de la République, les manuels d'histoire-géographie seraient, selon une sociologue et un maître de conférence en sciences de l'éducation, islamophobes. Un affirmation radicale qui mérite peut-être d'être vérifiée.

Dans l'École de la République, les manuels d'histoire-géographie seraient, selon une sociologue et un maître de conférence en sciences de l'éducation, islamophobes. Un affirmation radicale qui mérite peut-être d'être vérifiée.

| L'École de la République serait islamophobe. Telle est la thèse d'une sociologue et d'un maître de conférence en sciences de l'éducation, Béatrice Mabilon-Bonfils et François Durpaire, dans leur récent ouvrage : Fatima moins bien notée que Marianne (2016). Nous avons étudié dans un article précédent le chapitre II accusant l'institution scolaire. Deux professeurs d'histoire-géographie étudient ici le chapitre III, intitulé « L'islam dans les manuels scolaires ». |

Le chapitre se présente en deux parties. La première fait la synthèse de divers travaux plus ou moins récents sur la représentation des musulmans et/ou des Arabes dans les manuels scolaires (parfois avec une amplitude historique large, assez mal rendue). Les conclusions sont sans appel : le musulman est identifié à l’Arabe, l’islam est essentialisé, opposé à la civilisation européenne, considéré comme violent et incapable d’adaptation. La seconde partie s’interroge pour savoir « si les manuels contemporains utilisés à la rentrée 2015 confirment ce diagnostic » (p. 43), en analysant les manuels de lycée destinés aux élèves et aux professeurs. Là encore, deux conclusions s’imposent, en gras, le « primat de l’islamisation sur l’islam » et l’« extranéité, et donc l’invisibilité, de l’islam en France » (p. 44).

Islam, islamisme, arabité, orient, immigration… pourquoi tant de mots ?

« L’islam dans les manuels scolaires ». Mais quel islam ? Rappelons que les universitaires distinguent généralement deux acceptions du mot, distinguées par la graphie : l’islam, qui nomme la religion musulmane ; l’Islam, qui désigne la civilisation islamique. Dans le chapitre, la définition du terme n’est pas évidente. Sauf erreur de notre part, aucune explication n’est proposée ni dans le chapitre, ni dans le reste de l’ouvrage. L’islam est pris dès les premières pages comme une entité monolithique, qui semble parler de soi.

Or, la synthèse proposée en première partie utilise des ouvrages qui traitent de concepts proches, mais pas équivalents. Ainsi, les auteurs énoncent-ils dans une même page (p. 41) des informations sur le « fait religieux », mais aussi sur la « civilisation arabo-musulmane », les « ‘nouveaux minoritaires’ », les « sociétés africaines (Maghreb et Afrique sub-saharienne) », « l’orientalisme exotique » et, bien sûr, les « Arabes »… le tout en rappelant que « l’appellation religieuse de ‘musulmans’ permet de confondre identifications religieuses, nationales, ethniques dans une vision monolithique » (p. 41-42) et que « l’islam est [dans les manuels] le plus souvent réduit à sa composante arabe » (p. 42). De l’art de tomber dans un piège qu’on a soi-même identifié, tout en dénonçant des « constructions stéréotypiques » qui « simplifie[nt] et élague[nt] le réel » (p. 41)[1].

Les auteurs ne se posent quant à eux, à aucun moment du chapitre, la question de savoir si les manuels proposent des visions différentes de « l’islam », correspondant à la diversité des courants qui traversent religion et civilisation au fil du temps (ne serait-ce que la prise en compte ou non de la différence shiisme/sunnisme), ce qui pose bien sûr problème lorsque « la non-séparation du temporel et du spirituel » ou la définition « du djihad comme la guerre sainte » sont évoqués comme de simples « lieux communs » (p. 41). Autre confusion étrange, celle entre « islamisme » et « islamisation », sensible quand les auteurs condamnent le « primat de l’islamisation sur l’islam », c’est-à-dire « la réduction implicite de l’islam à l’islam radical, voire terroriste ». Diable, nos deux sociologues n’auraient-ils aucune connaissance en histoire islamique ? Faut-il leur prévoir quelques cours d’accompagnement personnalisé sur le sujet ?

Notons également quelques contradictions entre les affirmations de réduction de l’islam aux Arabes et l’évocation de certains éléments des manuels, comme la figure de Khomeyni (leader iranien, et non arabe) ou l’évocation de l’empire ottoman (dirigé par des Turcs). Tout habitant du Moyen-Orient n’est pas arabe… Cette simplification à l’extrême du sujet se retrouve d’ailleurs dans la base affichée du raisonnement : quand on part du principe que pour tout Européen (non arabe non musulman, faudra-t-il supposer) « L’Autre est progressivement devenu entièrement musulman », et qu’en tant que tel le projet qui lui est « consubstantiel » est « d’imposer son être aux Européens », autant annoncer de suite que l’esprit de nuance ne sera pas de mise. C’est accessoirement faire bien peu de cas du « péril jaune » ou du plombier polonais dans la hiérarchie des Autres, mais cela témoigne surtout d’une pétition de principe fort peu scientifique : si certains Européens ont sans doute cette vision des musulmans, elle n’est en rien majoritaire, et moins encore sans doute parmi les professeurs d’histoire-géographie…

Des sources partielles et étrangement lues

Penchons-nous maintenant sur les sources de cette première partie. La bibliographie comprend une dizaine d’éléments, mélangeant ouvrages spécialisés de sociologues, et articles moins neutres, parus sur des plates-formes comme www.laicite-republique.org, ou www.reseau-terra.eu. Le premier site, qui n’est utilisé dans la bibliographie que comme support d’un article de la revue de vulgarisation scientifique Science et Vie, est un comité de défense de la laïcité[2]. Le second se présente comme un « réseau scientifique » de réflexion sur les migrations et les sujets qui leur sont liées, mais il est aussi à l’origine d’actions d’ordre politique, comme par exemple une pétition d’opposition, en 2007, à la création d’un ministère de l’immigration[3]. On trouve aussi dans les sources deux rapports administratifs, l’un de la Halde et un plus ancien de Jacques Berque sur l’immigration et l’école de la République.

Parmi les ouvrages spécialisés, celui qui semble faire le plus référence semble être celui de Marlène Nasr, Les Arabes et l’islam dans les manuels scolaires français, paru chez Karthala en 2011. Il est partiellement disponible en ligne[4], et une très bonne recension en a été faite par Marie Francis-Saad[5]. Pour ce qui est en visible dans ces deux sources - le délai court de rédaction de ce billet n’a pas permis une lecture plus approfondie – il s’agit d’une étude fine et nuancée sur les manuels utilisés en 1986 et 1997. Les passages sur la guerre d’Algérie montrent une distinction nette faite entre plusieurs « tendances » de manuels. Cet ouvrage est résumé par nos auteurs en une phrase alambiquée :

« Les savoirs concernant l’islam, même s’ils ont évolué en se complexifiant, comme le montrent les travaux de Marlène Nars (sic), proposent toujours une vision réductrice : assimilation entre Arabes et musulmans, représentation monolithique de l’islam, résumée aux cinq piliers de l’islam, opposition entre la valorisation du rayonnement culturel de la civilisation arabo-musulmane (au XIIe siècle) et la présentation d’un islam contemporain belliqueux, avec des lieux communs tels celui de la non-séparation du temporel et du spirituel dans l’islam, porteur d’une hostilité à la laïcité, ou de celui du djihad défini comme la guerre sainte ».

L’emploi de l’adverbe « toujours » pose un léger problème pour évoquer un travail effectué sur des manuels remontant à une vingtaine d’années[6] ; de manière plus générale, si certains éléments énoncés reprennent bien des idées de M. Nasr, les auteurs semblent néanmoins se livrer à une simplification outrancière de ses propos, tout en négligeant clairement les passages évoquant la diversité des manuels[7]. « Une vision schématique et déformée de l’autre », avez-vous dit ?

De manière plus générale, cette première partie qui porte sur les recherches faites avant les manuels de 2015 (« nous avons voulu savoir si les manuels contemporains qui sont utilisés à la rentrée 2015 confirment ce diagnostic », p. 43), ne propose aucune chronologie claire de l’évolution de la place de l’islam dans les manuels ou les programmes précédents. Une seule mention est faite du temps « jusqu’à la IIIe République » (sans préciser si elle est incluse ou exclue), et tout le reste est mis sur un pied d’égalité, avec des paragraphes résumant quelques articles et ouvrages qui se recoupent pour l’essentiel. Un point problématique quand les auteurs stigmatisent – à raison – la tendance à essentialiser l’islam, ce qui signifie lui ôter toute considération chronologique. Par ailleurs, une bonne partie de ces « recherches » portent sur des manuels de primaire et de collège (que nos auteurs n’analysent pas par la suite, se contentant des manuels de lycée) et ne sont utilisées que de manière fort partielle et partiale, en s’appuyant notamment sur des affirmations non étayées de ces recherches.

Ainsi, la phrase « La description de terres inoccupées dans les manuels aurait pour fonction implicite de légitimer la colonisation » (p. 41) est un bel exemple de référence creuse. L’article de V. Lanier cité repose sur les manuels de collège, pas de lycée. Et cette citation correspond à deux lignes de son article posées comme des pétitions de principe, sans aucune référence ni preuve à l’appui. Accessoirement, cette mention des « terres inoccupées » était un des arguments des colonisateurs : rien de surprenant à ce qu’il y soit fait référence dans les manuels, resterait à voir dans quel contexte dans les manuels de collège considérés. Mais V. Lanier ne le précise pas et nos auteurs ne semblent pas s’être rendu compte du problème. Mais, quand on s’intéresse plus aux mots qu’à la manière dont ils sont utilisés et au contexte d’énonciation, sans doute tout cela est-il de peu d’importance…

Deux paragraphes sont également consacrés à l’étranger : l’un sur le Québec, ne mentionne pas sa source, l’autre, qui s’intéresse aux autres pays européens, est basé sur le court résumé allemand d’une étude comparatiste parue en 2011[8]. Aucune comparaison ou mise en relation avec la France n’est proposée, et les indications laissent donc le lecteur sur sa faim, d’autant que l’étude québécoise est présentée comme si elle pouvait directement concerner la France. Après tout, « français » et « francophone », ce n’est pas plus éloigné grammaticalement qu’ « islam » et « islamisme »… Ah non ?

On peut s’étonner de la légèreté et de l’inégalité de la bibliographie sur un sujet qui a pourtant fait couler quelques litres d’encre, alors que les auteurs estiment (p. 43) : « Tous les travaux de recherche réalisés jusqu’ici semblent donc concorder ». Quelques auteurs fondamentaux sont écartés ou inconnus, comme Françoise Lorcerie, directrice de recherche émérite au CNRS et à l’IREMAM[9], dont les articles vont rarement dans le sens de la thèse des auteurs. Ainsi écrivait-elle en 2011, dans un article sur les programmes et les manuels d’histoire :

Les manuels n’ont pas rechigné à s’engager dans la voie ouverte par les changements du programme sur l’Islam et la colonisation. Ils se sont attachés à trouver des solutions pour fournir aux enseignants et aux élèves des outils afin d’historiciser ces sujets.

De toute évidence, la recherche de « corrélats objectifs » ne s’applique pas à la lecture de la bibliographie.

Programmes ou manuels ?

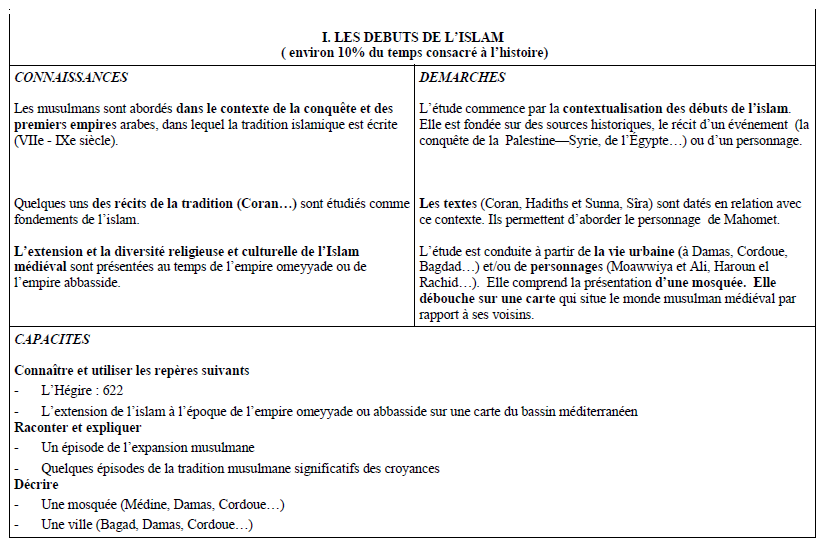

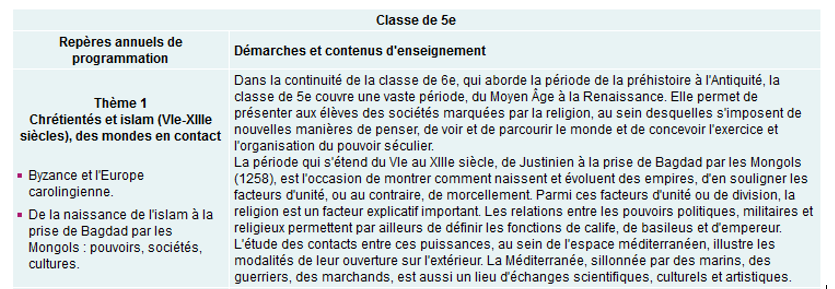

Arrêtons-nous maintenant sur le contenu inédit du chapitre, c’est-à-dire l’étude menée sur les manuels par les deux sociologues. Plusieurs biais méthodologiques sautent aux yeux. Le premier concerne les manuels choisis : des manuels de lycée concernant les sections générales (p. 48). Exit, donc, les manuels de primaire et de collège, qui formaient pourtant une grande part des études citées en bibliographie. Difficile alors de justifier la démarche comparative implicite dans la problématique (« Nous avons voulu savoir si les manuels contemporains qui sont utilisés à la rentrée 2015 confirment ce diagnostic », p. 43). L’évacuation du collège est d’autant plus regrettable que les programmes y sont en partie consacrés à l’islam, soit dans les thèmes, soit dans les exemples et les études. Pour l’année 2015-2016, l’exemple le plus fragrant se trouve bien sûr dans le programme de 5e, qui consacre 10% du temps d’étude aux « débuts de l’islam »[10] :

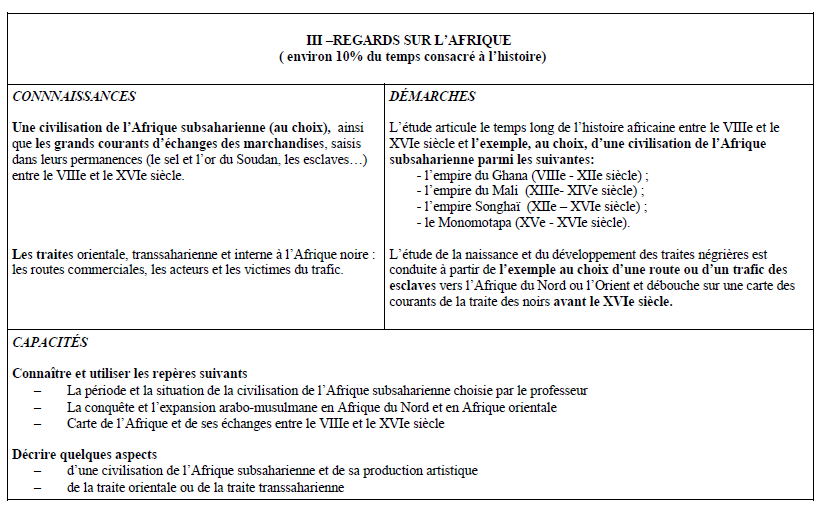

Difficile lorsqu’on lit le même programme, de parler d’une « histoire africaine quasi absente des programmes de l’enseignement secondaire » (p. 41), puisque l’Afrique médiévale est un thème auquel l’enseignant doit consacrer 10% de son programme en classe de 5e.

Soit dit au passage, la réforme du collège, en cédant à des sirènes nationalistes, marque à ce titre un vrai retour en arrière. Ces deux items y sont supprimés, même si l’islam y conserve une place notable.

Nouveaux programmes applicables en 2016

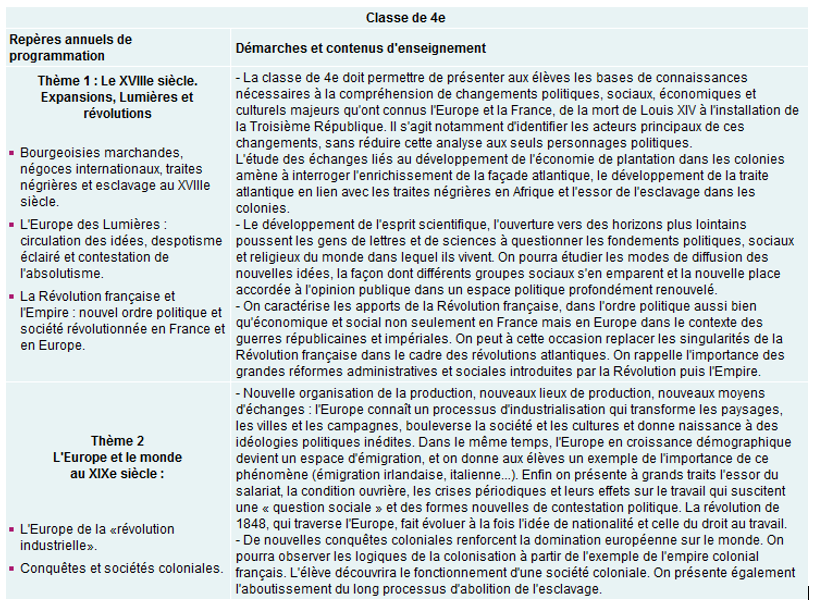

Difficile enfin de parler de « non-traitement scolaire du fait religieux », alors que les programmes de 6e évoquent les débuts du judaïsme et du christianisme, et en 5e de l’islam (la séparation entre les deux étant essentiellement due à des raisons chronologiques). Plus généralement, les espaces extra-européens sont par ailleurs évoqués en 6e (thème de « l’Orient ancien » et de la « Chine des Hans » ou de « l’Inde des Gupta » ; « un exemple au choix d’une ville romaine en Gaule ou en Afrique du Nord » dans le chapitre sur Rome) ; en 4e (empires coloniaux, traites négrières et esclavage) et en 3e (décolonisation, conflits au Moyen Orient dans le cadre de l’item « Enjeux et conflits dans le monde après 1989 »)[11]. Les programmes du lycée condensant les quatre périodes historiques traditionnelles en trois ans, et orientant la réflexion vers des domaines plus politiques et contemporains, laissent a priori moins de place à l’étude des mondes extra-occidentaux dans l’histoire, même si un chapitre leur est consacré en seconde, et un autre en terminale, des mentions pouvant être faites à d’autres occasions (croisades, commerce au Moyen-Âge, par exemple).

Dans cette même méthodologie, exit aussi la géographie, pourtant conçue en France comme complémentaire de l’histoire – aspect spécifique de notre enseignement, parfois contesté, mais bien sensible par le fait que les deux matières sont enseignées, à de très rares exceptions près, par le même professeur, sont coordonnées dans les programmes, et donnent lieu, au collège comme en Terminale S ou dans les sections technologiques, à des manuels doubles « histoire-géographie »[12]. Or, en géographie, les espaces extra-européens sont évidemment au cœur même de l’enseignement. Pour rester dans la sphère de civilisation « islamique », la question de l’énergie, en 5e ou en 2de, implique une réflexion sur le Moyen-Orient, de même potentiellement que la question de l’eau ; la question des mobilités humaines, en 4e, exige de prendre comme exemple un flux migratoire ou un flux touristique lié au Maghreb. Il faudrait ajouter les questions non spécifiquement dédiées au Moyen-Orient ou à l’islam, mais qui étudient le monde à petite échelle, et font intervenir des connaissances sur l’islam. Enfin, le chapitre « des cartes pour comprendre le monde » invite en terminale à une analyse géo-culturelle du monde qui s’appuie notamment quoique pas exclusivement sur la dimension religieuse, occasion d’évoquer à la fois l’islam et la complexité, voire les divisions, de ce que l’on nomme le « monde islamique »…

Enfin, évidemment, exit les séries technologiques, pourtant concernées par l’enseignement de l’histoire géographie, et ayant, dans leurs programmes, des moments réservés aux espaces extra-européens : en terminale TSMG, par exemple, l’un des sujets d’étude[13] porte sur « le Moyen Orient et le pétrole », un autre, répondant à une question générale sur la décolonisation, sur « l’Algérie de 1954 à 1962 ».

L’étude ne porte théoriquement pas sur les programmes, mais bien sur les manuels. Ce n’est pas net dans la première partie, qui, comme on l’a déjà noté, mélange des sources traitant de corpus divers. Ça ne l’est pas beaucoup plus dans la seconde, puisque les critiques portant sur le fait que « c’est par le biais des conflits qu’est abordé l’islam » se rapportent plus au contenu des programmes (qui, en effet, abordent le Moyen Orient du XXe siècle sous l’angle des conflits – il faut avouer que la période n’est pas tout à fait propice à une étude du calme et de la sérénité dans la région[14]) qu’aux manuels, qui ne font qu’illustrer et développer les exigences nationales.

Le paragraphe entier est à ce titre tout à fait surprenant :

« En Terminale, les occurrences concernent principalement l’étranger, dédiées à l’art et à l’architecture islamique à Jérusalem, à l’islam aux Etats-Unis (Malcolm X, les Noirs musulmans), au statut des non-musulmans dans l’Empire ottoman, à l’islam au Liban, à l’islamisme radical d’al-Qaida, au « nationalisme islamiste du Hamas » et à la « révolution islamique d’Iran ». C’est par le biais des conflits qu’est abordé l’islam ou par le biais de la question du voile en France ».

Dans cette énumération, les conflits ou tensions (le statut des non-musulmans dans l’Empire ottoman – c’est à dire, pour parler clairement, le génocide arménien -, al-Qaida, le Hamas, la révolution islamique d’Iran) relèvent tous d’un même chapitre, « Le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Première Guerre mondiale ».

Les auteurs ne semblent pas relever l’incohérence entre les éléments qu’ils nomment à propos d’autres chapitres (Jérusalem, islam aux Etats-Unis) et les catégories dans lesquelles ils proposent de les faire entrer : Malcolm X relève-t-il plus des conflits ou du voile en France ? A la décharge des auteurs, qui le précisent un peu plus loin, le chapitre sur le patrimoine de Jérusalem et celui sur la religion aux Etats-Unis ont disparu des programmes de terminale générale ; il aurait été bon, toutefois, de préciser que cette disparition n’est pas liée à une refonte générale des programmes (comme pourrait le laisser penser l’expression « conformément à l’évolution des programmes », p. 47), mais à des allègements effectués en urgence à la rentrée 2013 ; il n’y a pas eu à ce moment un changement d’esprit drastique dans la conception du programme de terminale, mais une suppression de certains thèmes pour laisser un peu plus de temps au développement d’autres.

Quantité et qualité

Le second biais méthodologique tient à la méthode employée. Les auteurs la décrivent ainsi :

« Les graphiques sont constitués de nuages des mots les plus fréquemment utilisés dans l’ensemble des réponses aux questions faisant apparaître l’occurrence islam. Chaque fois que dans la réponse apparaît l’occurrence islam (et les occurrences grammaticalement liées « islamique/islamiste », nous avons saisi la réponse dans son intégralité. […] L’idée est que par-delà la volonté explicite des concepteurs de manuels, ces corrélats stéréotypés sont susceptibles de construire des représentations. » (p. 44)

Tentons de traduire ceci en langage non-sociologique. Les auteurs ont entré toutes les réponses proposées dans neuf manuels des professeurs, soit trois par niveau[15], aux questions impliquant les termes « islam », « islamisme », et « islamique », et créé à partir de cela, (« en enlevant les mots de liaison ») des nuages de mots, où les termes les plus en valeur sont ceux les plus utilisés. Trois nuages sont proposés, au format double-timbre-poste, un sur les manuels de première, un sur les manuels de terminale (mais rappelons-le, dans les deux cas, seulement les réponses dans les manuels des professeurs, pas les textes de synthèse des manuels élèves), et un, dont la méthodologie n’est pas claire, sur l’islam en France dans les manuels de seconde, première et terminale[16].

Le nuage concernant les manuels de seconde ayant été omis, pour une raison inconnue sur laquelle nous nous garderons de spéculer, nous nous sommes livrés à l’exercice en utilisant le manuel du professeur Hatier 2de de 2010[17]. Nous sommes heureux de participer ainsi à compléter cette pertinente enquête sociologique. Malheureusement, étant donné que les termes « islamique » et « musulman » n’apparaissent que dans le chapitre sur Istanbul, et que le terme « islamiste » est totalement omis (le concept ne s’appliquant pas avant la période contemporaine), les résultats ne confirment pas tout à fait ceux des deux classes suivantes, ce qui ne laissera sans doute pas d’intéresser F. Durpaire et B. Mabilon-Bonfils.

Quelques remarques de bon sens d’un non-sociologue. En faisant cette analyse quantitative, les deux auteurs éliminent tout sens. Ainsi, une phrase disant : « l’islam ne doit pas être réduit à l’islamisme » serait traitée de la même manière qu’une phrase disant « L’islam se réduit à l’islamisme »[18] ; l’idée sous-jacente étant que dans les deux réponses, il existe un corrélat, et donc une association (consciente ou non) entre islam et islamisme. Des textes tentant d’éclairer et de mettre en perspective les stéréotypes seront donc traités comme véhiculant ces stéréotypes. De plus, des mots provenant de phrases complètement indépendantes (car une réponse à une question peut être complexe) peuvent être traités comme liés à l’islam. Une telle étude quantitative nécessite donc une grande prudence dans l’exposition de ses données et dans leur utilisation, en couplant le travail statistique avec un travail qualitatif, qui se résume ici, à la description non analysée de deux double-pages de manuels. On est donc en droit de se demander quelle est la part d’objectivité réelle de l’étude.

Par ailleurs, les auteurs ne proposent pas la liste exhaustive des termes-clé : ont-ils aussi utilisé les termes présents dans leur bibliographie (Arabe, Moyen-Orient, musulman…) ? A priori non. On ne sait pas non-plus quels sont les « mots de liaison » supprimés. Par contre, on sait qu’ils ont utilisé les occurrences des mots islam, islamique et islamiste comme s’il s’agissait d’une même réalité, et que les termes n’avaient de différence que « grammatical[e] » (p. 44). La confusion est particulièrement grave. Que les auteurs ne soient pas versés dans les textes universitaires et confondent les adjectifs musulman (adjectif de religion) et islamique (adjectif de civilisation) peut se comprendre et se justifier du fait que la société civile fait elle-même souvent la confusion, qui se retrouve d’ailleurs dans l’expression « foulard islamique ». Que les auteurs assimilent islam et islamisme, c’est-à-dire d’un côté la religion musulmane, de l’autre, « la doctrine qui veut faire de l’islam (à travers ses textes saints, le Coran et les hadîts (sic), récits de la vie du prophète) le fondement idéologique de la vie politique et sociale, ainsi que de la législation d’un pays »[19] est grave. Non, les deux noms « islam » et « islamisme » ne sont pas des « occurrences grammaticalement liées » ! Non, on ne parle pas d’islam comme on parle d’islamisme. Il est évident que l’islamisme est une idéologie qui a des buts politiques, et, de ce fait entraîne des actions militaires et donc des conflits – ce qui n’est pas forcément le cas de la religion. Le choix de ces trois termes pour définir le nuage de mots est donc malhonnête, puisque biaisant nettement les corrélats potentiels. Et d’ailleurs, pour les auteurs, « islam » peut être corrélé à « islamisme »… le terme cherché peut donc être corrélé à lui-même (p. 44). CQFD

On peut d’ailleurs se poser la question du nombre d’occurrence des deux termes dans l’étude, puisque par exemple, dans le manuel du professeur Belin pour la terminale S (édition 2012), les pages consacrées aux conflits au Proche et au Moyen-Orient depuis 1914 (p. 24-26) n’utilisent jamais le terme « islam », mais une fois le terme « islamistes » dans une réponse à une question sur l’assassinat de Anouar al-Sadate. Il est vrai que, pour les auteurs, « quand l’occurrence « islam » est quantitativement très fortement liée à des occurrences telles que « attentats », « islamisme », « 11 septembre », (…), la connotation ne fait aucun doute. » Ou alors, on est devant un manuel de première où cette question est explicitement au programme comme exemple des nouvelles formes de conflictualité…

Enfin, il est à noter que les auteurs font preuve d’une certaine tendance à ignorer tout ce qui va à l’encontre de leur thèse – à moins que, trop occupés à leur analyse lexicologique, ils ne se soient pas donné la peine de lire réellement les manuels : puisque, dans la première partie du chapitre, ils évoquent des manuels qui définissent « toujours » le djihad comme la guerre sainte, il aurait été bon de signaler que, ne serait-ce que dans le manuel Nathan 2011, cela n’est pas vrai, puisqu’une distinction explicite entre « jihad » et son interprétation en terme de « guerre sainte » y est effectuée[20]. Et il ne s’agit assurément pas du seul à faire ainsi, la prudence et le souci d’éviter tout amalgame étant au contraire plutôt de mise…

Un peu de complot ne fait de mal à personne

Il serait injuste de dire qu’aucune analyse qualitative n’est mise en regard des trois nuages de mots. Deux doubles-pages de manuels élèves sont décrites, l’une sur le 11 septembre 2001, issue d’un manuel Belin dont le niveau n’est pas précisé[21], l’autre sur le voile à l’école du manuel Nathan, collection Cote. Mais comme cela a été difficile ! Comme nos auteurs se sont battus ! « Ces éditeurs ont refusé toute publication de ces extraits de leurs manuels », déplorent-ils (p. 45). Autorisation qu’ils n’avaient pas besoin de donner, puisque les extraits en question font moins de 10% de l’ouvrage et entrent sans problème dans le cadre du droit de courte citation. Mais point trop n’en faut : la description purement factuelle du manuel Belin n’est suivie d’aucune analyse de ce qui pourrait poser problème aux yeux des auteurs. La photographie d’un avion percutant une tour ? La présentation du terrorisme comme « nouvelle menace » par Courrier international ? Le fait que George Bush ait répondu à ces attentats par un discours contre les « ennemis de la liberté » ? Ou la définition de « Al-Qaïda » ? Sauf à admettre la vérité des thèses complotistes, rien de tout cela ne pose de problème particulier pour préparer une étude du 11 septembre et de ses conséquences…

Après ce premier exploit, nos deux auteurs retournent aux manuels professeurs, en citant deux réponses proposées à des questions. Pourquoi focaliser ainsi l’attention sur les réponses aux questions proposées dans les manuels professeurs, en évacuant les textes des manuels élèves, les images des manuels élèves, ou les analyses préliminaires des manuels professeurs ? « Les manuels professeurs ont un intérêt majeur : ils montrent les réponses attendues des élèves aux exercices et aux questions posées par l’institution. Ils révèlent de surcroît l’idéologie sous-jacente offerte aux enseignants comme cadre de problématisation de leur leçon ». Diable ! Ainsi, les réponses aux questions cacheraient une « idéologie sous-jacente », imperceptible au commun des mortels dans les manuels d’élèves, idéologie « offerte » « par l’institution ». Cette phrase, qui fleure bon le complot, fera sans doute sourire tout professeur (habitué à mieux, il est vrai, avec les illuminati). Déjà, parce que les manuels ne sont pas faits « par l’institution », mais par des entreprises privées, qui emploient, pour les rédiger, des professeurs, généralement agrégés d’histoire et en exercice, et pas forcément en phase avec les désirs ministériels[22]. Ainsi, par exemple Laurence de Cock, membre du collectif Aggiornamento, a contribué à rédiger le manuel de Terminale L/ES Nathan. A priori, l’impact des « jurys de concours » (p. 40) sur la constitution des manuels reste limité. Ensuite, parce que les manuels, comme le souligne très bien M. Nasr à propos de la guerre d’Algérie, ne proposent pas toujours la même vision. Enfin, parce que, il faut bien le dire, les manuels du professeur ne sont presque pas utilisés par leurs destinataires, de même que les questionnements proposés par les ouvrages[23].

Les manuels et les professeurs construisent-ils donc une « panique morale contemporaine » autour de l’islam ?

Car l’inadéquation entre la méthodologie des deux sociologues et les usages des professeurs est bien l’un des points problématique de cette étude : en se concentrant sur l’analyse sémantique partielle de quelques manuels d’histoire destiné aux professeurs de section générale en lycée, les auteurs négligent complètement la question de la réception des textes qu’ils mettent en exergue. « Bien sûr, une analyse des représentations des enseignants et des effets de ces représentations sur les pratiques pédagogiques serait à croiser pour valider le lien », concèdent-ils p. 44. Mais même sans se livrer à une étude détaillée de la manière dont les professeurs conçoivent et enseignent l’islam, une enquête rapide, auprès des éditeurs, sur le nombre de manuels professeurs vendus par rapport au nombre de professeurs enseignant en lycée aurait été intéressante. L’expérience montre que peu de professeurs utilisent le manuel qui leur est destiné, et encore moins les parties consacrées aux « réponses », puisque les questionnements proposés par les auteurs de manuels sont souvent très descriptifs, et donc peu appréciés des enseignants qui préfèrent souvent poser leurs propres questions, ou utiliser les documents différemment. Si une simple impression de praticiens n’a évidemment pas valeur scientifique, il aurait quand même été bon que l’étude de F. Durpaire et B. Mabilon-Bonfils vérifie cette tendance, qui amende considérablement le postulat de départ : en effet, sans même parler de la question de leur transmission aux élèves, comment des textes peuvent-ils « normer les pratiques » (p. 40) de gens qui ne les auraient pas lus ?

Les conclusions de nos deux sociologues sont donc largement entachées par les nombreux biais méthodologiques, le simplisme et l’orientation idéologique de leur étude, mal masqués par un jargon prétentieux et des formules creuses. Même si le chapitre III n’atteint pas, de ce point de vue, les sommets du chapitre I[24], relevons en vrac « l’imaginaire central de l’époque considérée » (p. 40, « l’accommodation réalisée par les populations dans les compartiments de leur vie » (p. 41), la vision « figée, voire fixiste, de l’histoire » (p. 41) ou encore les « traits définitoires » attribués aux stéréotypes. Si ces énoncés à l’emporte-pièce, couplés à des formules-choc (« indifférence aux différences », « panique morale contemporaine », etc). peuvent faire sourire, il convient de noter le caractère particulièrement décousu de la “rédaction” de la fin du chapitre, dont les deux ou trois dernières pages relèvent de la “liste de courses” de la plus belle facture : écriture trop rapide conduisant à négliger la construction d’un raisonnement au profit de formules-choc et de jugements à l’emporte-pièce ?

Faut-il pour autant tenir le fond du propos pour faux ? Sans doute pas. La place de l’islam – en tant que religion et en tant que civilisation – dans l’enseignement secondaire mérite réflexion. Les programmes et les manuels ne sont pas exempts d’erreurs, d’orientations ni d’omissions dans ce domaine. Mais une étude approximative et orientée, fondée sur un corpus très limité de textes, et relevant plus du pamphlet que du travail scientifique, n’est assurément pas le meilleur moyen de le faire. La question doit être envisagée dans un cadre plus large, qu’oublient complètement nos deux auteurs : celui de l’enseignement secondaire de l’histoire et de la géographie, avec son équilibre, ses horaires et ses contraintes. Tout comme un manuel n’est pas « un outil au service de la non-discrimination » (p. 41), l’enseignement de l’histoire n’a pas pour but premier de créer une cohérence nationale fictive[25], mais bien de permettre, par l’acquisition de savoirs, de méthodes, de rigueur, d’esprit critique, l’autonomisation et la réflexion des élèves. L’histoire doit être connue pour ce qu’elle est, avec ses beautés et ses violences, et non transformée dans l’illusion de résoudre des problèmes sociaux.

M. B. & J. B.

Notes

[1] Une accusation qui pose d’ailleurs problème lorsqu’on évoque non pas la question de l’écriture de l’histoire, qui se doit d’être nuancée et de prendre en compte l’ensemble des données d’un problème historique, mais sa transmission, en quelques heures, à des élèves jeunes et intellectuellement non-matures. Enseigner à des élèves nécessite – tous les professeurs le savent – de faire des choix, d’opérer des synthèses et, parfois, des simplifications du réel, tout l’art pédagogique étant alors de ne pas tomber dans le simplisme.

[4] Marlène Nasr, Les Arabes et l’islam dans les manuels scolaires français (2011)

[6] Comme l’avait déjà noté le seigneur des lieux dans son propre billet sur le chapitre 2, en notant que « à l’appui de leurs affirmations, Béatrice Mabilon-Bonfils et François Durpaire citent […] des travaux qui ont entre vingt et vingt-cinq ans »

[7] Ainsi, sur la science et les arts dans le monde islamique médiéval, M. Nasr montre qu’il existe deux tendances très différentes dans les manuels, certains accentuant le caractère « passif » d’une civilisation qui aurait surtout transmis l’héritage grec, d’autres mettant en valeur les innovations des savants musulmans (p. 131-132). L’auteur prête par ailleurs tout au long de son ouvrage une attention particulière aux différentes appellations, et notamment au distinguo entre Arabe et musulman.

[10] http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_6/51/8/Programme_hist_geo_education_civique_5eme_33518.pdf

[11] Là encore, d’importants changements risquent de réduire cette place après la réforme du collège.

[12] On pourrait aussi évoquer l’éducation civique, qui place la question de l’égalité, des droits de l’homme, etc. au cœur de ses préoccupations.

[13] Les programmes de terminale STMG, et des sections technologiques de manière générale, regroupent systématiquement une question générale obligatoire, et une étude de cas, plus précise, pour laquelle l’enseignant dispose d’un choix entre deux sujets.

[14] Mara Goyet s’en est d’ailleurs émue avec beaucoup d’humour…

[15] Pour chaque niveau, trois manuels ont été utilisés, Hachette, Hatier et Nathan. Cf. annexe p. 48.

[16] « un graphique visualisant les items les plus fréquemment utilisés sur l’ensemble des manuels chaque fois qu’il y a lien entre l’islam est la France. On se demandera quand même où l’islam en France est évoqué dans un manuel d’histoire de seconde ou de terminale

[17] Nous avons essayé de conserver au maximum la méthodologie décrite un peu rapidement dans le chapitre : saisir tous les mots des réponses contenant les termes « islam », « islamique », « islamiste » ou « musulman », en ôtant les articles, conjonctions, connecteurs logiques, verbes être-avoir-faire. Nous avons aussi supprimé les marques de féminin et de pluriel sur les adjectifs et les noms (hormis pour « bains » et « affaires », qui changent de sens au pluriel). Nous avons enfin « collé » les deux parties d’une même expression (XIVe-siècle et Corne-d’or), et omis le mort « port », qui est trop polysémique et peu signifiant. Aucune sélection par le nombre d’occurrence n’a été réalisée, au contraire des nuages présentés dans l’étude, le corpus général étant assez restreint (161 mots), étant donné que nous n’avions qu’un seul manuel professeur sous la main. Le nuage a été généré avec le site http://worditout.com.

[18] Ces deux phrases sont évidemment fictives !

[19] Définition du Manuel Nathan de terminale L/ES, collection Cote, p. 260.

[20] La définition exacte est donnée p. 164, dans la rubrique « le sens des mots » :

« En islam, le jihad désigne le combat que chaque musulman est appelé à mener, avant tout contre le mal en lui-même, et éventuellement contre les ennemis de l’islam. On appelle jihadistes les islamistes qui se réclament du jihad pour justifier une attitude agressive à l’encontre d’un « Occident » qu’ils accusent de menacer l’islam. Ils ont fréquemment recours au terrorisme qui est une méthode d’action qui consiste à susciter la terreur chez son ennemi, notamment par des attentats. Celle-ci n’a cependant aucun fondement religieux et n’est pas utilisée par les seuls islamistes. »

[21] Probablement le manuel de 1re L/ES.

[22] Comme le texte l’indiquait d’ailleurs p. 40.

[23] Leur quasi-absence dans les bibliothèques respectives des deux auteurs de ce billet explique d’ailleurs pourquoi ils n’ont pas pu vérifier l’exactitude des nuages de mots proposés par F. Durpaire et B. Mabilon-Bonfils.

[24] Un paragraphe comme « Ainsi, les musulmans français vivent une position paradoxale entre la production d’un islam républicain réputé soluble dans la laïcité et les impératifs d’un islam globalisé. Le contexte d’émergence de collectifs de socialisation religieux est à saisir dans la manière dont les acteurs étatiques repensent la laïcité, produisant, ce faisant, une nouvelle orthodoxie musulmane. Cette stratégie d’indigénisation (passage de l’islam de France à l’islam français) n’étant pas sans effet sur la production normative des clercs à la fois musulmans et citoyens français » nécessiterait un tel travail d’explicitation et de clarification qu’il est peine perdue de vouloir y trouver autre chose qu’un fourre-tout jargonnant.

Sans négliger évidemment les remontées mal maîtrisées de lecture de Foucault :

« Y a-t-il une place pour les corps (spécialement s’ils sont rebelles ou suspectés de l’être) dans l’école laïque républicaine, et les corps y sont-ils à leur place assignée par l’institution ? Est-il possible (pensable) de laisser faire le corps ? Peut-il, « voilé » ou muni d’un signe ostentatoire, passer (rester) dans « le corps » de l’école ? L’école peut-elle être autre chose que ce lieu de régulation et de contrôle des conduites corporelles que la laïcité permet de sanctionner ou de légitimer ? Dans l’école, les corps sont individualisés. Ils doivent être vus, sous le regard des observateurs ; corps dévoilés par la laïcité au bénéfice d’une espérance collective de conquête et de domination des corps privés (privés symboliquement de corps…) pour satisfaire au projet de « mêmeté », figure centrifuge d’un possible être-ensemble, mais excluant, ce faisant, toute manifestation et tout signe de reconnaissance d’une altérité en genre (le port du voile) rendue d’autant plus visible que le signe (le voile) dévoile alors justement, et en contradiction avec la neutralisation laïque des corps, une différence saisie comme contradiction au procès de « mêmeté » »

[25] Ce qui plairait pourtant beaucoup à F. Durpaire, à lire son interview dans le Café Pédagogique :

« Ce qu'il faut d'abord c'est affirmer les finalités, les missions de l'école. Avant l'histoire ou l'éducation civique il faut dire si l'école sert vraiment une citoyenneté d'adhésion. C'est une question de politique éducative. Il y a aujourd'hui une distorsion entre les discours et ce qui se passe sur terrain. Sur le terrain l'enseignant pense au programme à transmettre et pas qu'il a pour mission première l'intégration nationale. On pense qu'il faut un vrai récit d'inclusion et ça passe par l'histoire mais aussi par des rituels et le débat. Sur le terrain aujourd'hui ce n'est pas intégré dabs les formations . On est piégé entre ceux qui sont partisans du roman national qui ne fait pas sens et de l'autre côté des enseignants qui ont été formés dans une culture de la citoyenneté critique avec une histoire qui est là pour développer l'esprit critique et qui ne fonctionne d'ailleurs pas. La 3ème voie c'est le récit inclusif et dire que l'histoire enseignée doit s'ouvrir à l'ensemble des héritages. »