- Messages : 18377

L'intelligence artificielle (IA) et l'école

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

Thibaud Hayette est professeur de lettres, Interlocuteur Académique pour le Numérique (IAN) pour l'Académie de Lyon, formateur académique et webmestre du site académique de Lettres et LCA de Lyon. Il est aussi expert CRCN-Edu.

Extraits :

La correction de copies occupe une place importante de l’emploi du temps des professeurs (source du Ministère) : la moyenne serait de 6h30 par semaine pour les matières littéraires. S’il existe des outils pour alléger cela (la correction automatique de QCM en ligne de La Quizinière par exemple ou encore via un smartphone qui identifie, le temps d’une photographie, les bonnes réponses d’un élève sur papier ou via une ardoise numérique), l’utilisation de l’intelligence artificielle semble encore plus prometteuse (l’entreprise Compilatio, basée à Annecy, expérimente actuellement avec des enseignants volontaires un logiciel qui va en ce sens) car elle pourra notamment traiter de plus grandes quantités de textes, comme pour une rédaction, par exemple. En outre, l’IA ne se fatigue pas, peut répéter à l’envi une même demande, reste objective et peut surtout traiter en un temps record une grande quantité de texte.

Mais doit-on pour autant confier à une machine la correction de la production d’élèves ?

L’objectif de cette expérimentation a été de partir de productions réelles de collégiens, sur des copies officielles récupérées lors de l’épreuve de DNB de Français session 2024 et de comparer la correction humaine par rapport à la correction menée par la machine. Qui est le plus rapide ? Qui est le plus objectif ? Qui est le plus efficace ? Et pour terminer, la technologie est-elle suffisamment élaborée pour s’y fier ? En somme qui remporte le "combat" entre l’homme et la machine ?

Pour me faire un avis le plus objectif possible, j’ai récupéré sept copies officielles, avant correction [1]. Il s’agissait de sept copies présentes dans des enveloppes de sept correcteurs différents qui ont bien voulu tenter l’expérience. Je les ai scannées, page par page, en haute résolution (600 dpi) avec le photocopieur du centre d’examen et ai obtenu ainsi des fichiers PDF (un fichier par page).

J’ai ensuite rendu les copies aux enseignants, puis une fois les copies corrigées, je les ai à nouveau scannées avec l’apparition des points attribués, les quelques annotations et autres commentaires pour permettre la comparaison ultérieurement.

[...]

CONCLUSION

Les expérimentations actuelles de l’évaluation par l’IA partent toutes d’un contenu déjà numérique et l’on comprend aisément pourquoi : la perte de temps à scanner et revérifier le contenu après lecture par HTR diminue considérablement la rapidité de traitement et donc l’intérêt. Cependant, l’écriture manuscrite reste encore la norme, notamment pour les examens.

Une fois cet obstacle franchi, le gain de temps est évident lorsque la correction est menée par l’IA. Cependant, l’instruction générative doit être précise voire affinée ou modifiée en cours d’évaluation (par exemple pour le cas d’une dictée aménagée pour la copie 7 par exemple) et c’est surtout confier à une machine sans âme le soin de sonder l’originalité de style d’un élève. En outre, une IA ne mesure pas toutes les compétences acquises par l’élève pour parvenir à ces productions contrairement à un enseignant qui saura apprécier des connaissances spécifiques, du vocabulaire approprié, concernant par exemple la Première Guerre Mondiale dans le cas de ce sujet. Par ailleurs, l’IA va rester cantonnée à un corrigé officiel qui ne peut nécessairement exprimer tout l’implicite ou même penser à tout : elle se positionne seulement par rapport à des écarts à la norme. Cependant, sur l’ensemble des sept copies, l’écart du nombre de point total est seulement de 0,5. Mais cela cache parfois des écarts importants sur une même copie.

Enfin, l’IA semble souvent plus généreuse concernant la deuxième partie de l’épreuve, c’est-à-dire la rédaction : c’est là que l’écart avec les correcteurs humains est le plus remarquable. On sent par ailleurs une certaine fébrilité de l’IA lorsque l’on pointe des dissonances avec un correcteur humain. Est-ce une marque d’humilité qui reconnaîtrait encore la suprématie humaine ? En tout cas, cette expérimentation tend à montrer que le regard de l’enseignant est vraiment indispensable et que le système de correction par l’IA est encore perfectible. Mais pour combien de temps ?

Une "expérimentation" à partir de sept copies, donc.

De façon amusante, l'auteur considère que les systèmes de correction automatiques déjà existants sont "prometteurs" tout en faisant la promotion d'un nouveau système qui les rendrait à l'évidence... obsolètes. Telle est la dure loi du progrès : elle annule toujours ce qui l'a précédé, relégué aux oubliettes à une vitesse rapide.

L'auteur propose donc un match : "En somme qui remporte le "combat" entre l’homme et la machine ?". La tension est à son comble, même si le match semble déjà plié en faveur de l'IA - qui n'est pas une intelligence, rappelons-le, mais un algorithme prédictif :

Dés lors pourquoi les deux premières questions semblent quelque peu artificielles :[L'IA] pourra notamment traiter de plus grandes quantités de textes, comme pour une rédaction, par exemple. En outre, l’IA ne se fatigue pas, peut répéter à l’envi une même demande, reste objective et peut surtout traiter en un temps record une grande quantité de texte.

En réalité, la dernière question annule toutes les autres. Si on ne peut pas se fier à ces algorithmes, leur efficacité, leur objectivité supposée ou leur rapidité n'ont aucun intérêt...Qui est le plus rapide ? Qui est le plus objectif ? Qui est le plus efficace ? Et pour terminer, la technologie est-elle suffisamment élaborée pour s’y fier ?

Reste, de toute façon, que l'efficacité est bien vite arrêtée par un premier obstacle : la reconnaissance de l'écriture manuscrite. Il apparaît en effet qu'en plus d'imposer des étapes supplémentaires au travail de correction (scan des copies, insertion dans un logiciel de reconnaissance, transformation en texte numérique - et encore : M. Hayette n'évoque pas le temps de classement des fichiers numériques quand un professeur a plusieurs classes), l'algorithme ne parvient pas à conserver le texte de la copie (de la correction automatique de l'orthographe à l'incapacité à lire la graphie de l'élève et à l'invention pure et simple de portions de texte alternatif). L'auteur reconnaît qu'il a dû "vérifier et remettre à l’identique, pour chaque copie, ce que l’élève avait écrit".

A noter que la graphie donnée en exemple, qui a causé tant de difficulté à la reconnaissance, est loin d'être la plus calamiteuse que l'on puisse rencontrer.

Ces étapes supplémentaires semblent donc parfaitement rédhibitoires : M. Hayette, lui, en déduit que le travail de l'IA sur ce point est "perfectible" : "on peut espérer que dans un avenir prochain cela ne posera plus de difficultés".

On pourra aussi utilement renoncer à l'écriture manuscrite car, comme le note ensuite l'auteur, " l’écriture manuscrite reste encore la norme, notamment pour les examens". Cet autre progrès permettra aux élèves d'utiliser également... "l'intelligence" artificielle !

Forte de cet espoir sur les progrès à venir de l'IA (et tant pris si les techniques d'OCR existent depuis des décennies), "l'expérimentation" continue donc.

Au passage, on note - ce que le brevet de français est devenu - que les deux premières questions du DNB citées ne portent pas sur le texte mais sur le paratexte explicatif...

Le compte-rendu ne permet pas d'étudier les copies dont la correction est comparée, ce qui permettrait de juger... le jugement de l'auteur.

A noter que, quand l'écart était trop élevé (quasiment +50% de points en plus), l'auteur a demandé à l'IA... de réévaluer la copie.

Dans sa conclusion, M. Hayette cède à un étonnant anthropomorphisme. Il note en effet "une certaine fébrilité de l’IA lorsque l’on pointe des dissonances avec un correcteur humain. Est-ce une marque d’humilité qui reconnaîtrait encore la suprématie humaine ?" M. Hayette cite d'ailleurs les justifications de l'IA comme preuve d'une intelligence de l'évaluation alors que ses réponses ne sont que des éléments de langage généraux.

La conclusion de M. Hayette se veut équilibrée mais en réalité le surclassement par l'IA n'est à ses yeux qu'une question de temps. Sur LinkedIn, plusieurs inspecteurs IA-IPR ont applaudi la réflexion de M. Hayette.

Plus fondamentalement, au delà de la non prise en compte des obstacles techniques ou du coût écologique, la réflexion de M. Hayette sur la correction des copies par l'intelligence artificielle comporte deux angles morts particulièrement graves, politique et pédagogique.

Cette "expérimentation" se justifie d'abord par cet objectif : alléger le travail des professeurs en les délestant de la correction des copies.

C'est évidemment un postulat parfaitement inepte puisque, en supposant que l'intelligence artificielle en soit capable, il est évident qu'il sera en contrepartie demandé aux enseignants d'assurer d'autres tâches ou davantage de présence face aux élèves, ce qui permettra de réduire leur nombre. L'appel en ligne effectué par les enseignants n'a pas déchargé la vie scolaire mais a permis de réduire le nombre d'assistants d'éducation dans les établissements.

Mais il y a plus grave encore : la correction des copies est précisément le moment où le professeur apprend le plus à connaître ses élèves, le coeur invisible de l'individualisation des apprentissages tant promue par les cadres de l’Éducation nationale. Retirer ce moment essentiel de correction - certes pénible par son caractère long et répétitif - entre donc dans une nouvelle étape de précarisation professionnelle des enseignants, rendant plus absurde encore l'exercice du métier.

Edit :

Grand succès de cette expérimentation d'ampleur dans la presse spécialisée ou non :

Dans le "Café pédagogique" du 3/02/25 : "Thibaud Hayette : L’IA peut-elle corriger nos copies ?"

3 février 2025

Demander à l’Intelligence Artificielle de corriger ses copies : fantasme enseignant ? cauchemar pédagogique ? Professeur de lettres au collège du Renon à Vonnas dans l’Ain, Thibaud Hayette en a mené l’étonnante expérience à partir de 7 copies d’élèves récupérées lors de l’épreuve de français du Diplôme National du Brevet 2024. Le travail est édifiant à bien des égards : il éclaire les problèmes juridiques que soulève le dispositif, le frein que constitue la reconnaissance de l’écriture manuscrite, les écarts de notation tant l’IA s’avère souvent plus généreuse que l’humain, sa difficulté à « sortir des sentiers battus du corrigé officiel » et à « appréhender avec finesse ce qui a été dépassé ». Au final, le verdict de Thibaud Hatette est clair : « L’enseignant du XXIe siècle sera sûrement assisté, peut-être même augmenté grâce à l’IA mais pas remplacé. »

On conçoit que le numérique permette de corriger facilement des QCM, moins qu’à l’heure de l’IA il permette de corriger des productions écrites plus élaborées : qu’est-ce qui vous a conduit à un tel fantasme d’enseignant ?

J’aime bien le terme « fantasme » ! Il y avait peut-être un peu de cela inconsciemment en effet : le fantasme de se libérer d’un véritable pensum personnel que représente parfois la correction des productions longues. En effet, c’est une tâche qui est très chronophage et je trouve généralement bien plus de motivation à faire n’importe quoi d’autre pour mes élèves que de corriger leurs rédactions, malgré tout l’intérêt que je peux y trouver a posteriori.

Mais soyons plus sérieux : depuis l’avènement des IA génératives et leur démocratisation, les évolutions sont nombreuses et les progrès spectaculaires. Je mène plusieurs expérimentations à titre professionnel et utilise différentes IA pour cela (Perplexity, ChatGPT, Claude ou encore Gemini). Elles deviennent pour moi des assistants personnels en quelque sorte. Je m’en sers pour la réalisation de cours, pour m’aider dans ma recherche de textes ou encore pour concevoir des exercices voire des évaluations. L’étape suivante a été pour moi d’explorer une nouvelle tâche propre aux enseignants : celle de la correction de copies. Comme vous le rappelez dans votre question, utiliser le numérique comme assistant de correction existe depuis longtemps et on n’a d’ailleurs même pas besoin d’IA pour corriger automatiquement un Quiz. Cependant, je voulais savoir de quoi était capable l’IA face à des productions plus longues, plus élaborées et qui variaient nécessairement d’une copie à une autre.

Quels étaient précisément les objectifs de l’expérimentation que vous avez menée ?

Le premier objectif était de tester l’IA sur des productions réelles d’élèves, dans toute leur vérité : les graphies peu lisibles, les formulations parfois maladroites, avec des erreurs orthographiques, des réponses a contrario pertinentes et qui sortent des sentiers battus, des éclairs de génie stylistiques, etc. En amont de l’expérimentation, j’imaginais l’IA très efficace dans la correction de questions de compréhension sur un texte mais en réelle difficulté pour mener à bien cette tâche sur des rédactions. Mais pour que cela ait force de démonstration, il fallait que ces mêmes copies soient aussi corrigées par un enseignant. De là découlait mon deuxième objectif : confronter IA et humain et déterminer qui, de l’une ou l’autre, était le plus rapide mais surtout le plus efficace et le plus « objectif » si tant est qu’on puisse l’être parfaitement en correction.

De quelle façon avez-vous mené l’expérience ?

J’ai voulu tester le dispositif de correction sur des copies de brevet. Cela me permettait d’avoir une matière intéressante qui regroupait plusieurs types d’exercices : des questions de compréhension, l’analyse d’image, une réécriture, une dictée et enfin une rédaction (que ce soit en sujet d’imagination ou de réflexion). Cela regroupe ainsi la plupart des exercices que nous menons, en classe, avec les élèves au collège. Choisir des copies de brevet, c’était aussi observer une forme d’aboutissement du collège, niveau dans lequel j’enseigne au quotidien. En même temps, le fait que ce soient des copies d’élèves inconnus pour moi me permettait de pratiquer plus librement l’exercice. Choisir des copies de brevet, c’était, en outre, avoir un panel de copies d’élèves venant de plusieurs établissements aux IPS (Indice de Position Sociale) variables qui seraient corrigées par des professeurs venant eux aussi d’établissements différents. Choisir des copies de brevet, c’était enfin avoir pour la correction un barème national détaillé et des attendus très normés. Cela réduisait les biais de subjectivité.

En tant qu’harmonisateur du DNB de mon bassin et après avoir obtenu l’aval du Rectorat de l’Académie de Lyon et du corps d’inspection, j’ai donc proposé à sept correcteurs volontaires de récupérer, dans leur enveloppe, une copie au hasard avant correction pour la scanner vierge de tout commentaire : ce serait la version livrée plus tard à l’IA. Après qu’ils l’avaient corrigée, je la scannais à nouveau avec cette fois-ci leurs annotations pour une comparaison ultérieure. J’ai obtenu ainsi sept copies complètes scannées en haute définition au format PDF (un fichier par page). Pourquoi sept ? Je ne sais pas vraiment, j’estimais que cela constituait déjà une matière intéressante à analyser.

La première difficulté est sans doute de devoir livrer à l’IA des textes d’élèves qui sont manuscrits : comment avez-vous affronté ce problème de reconnaissance des caractères ?

En effet, j’avais essayé des années auparavant les systèmes OCR qui réalisent de la reconnaissance de texte à partir d’un scan. C’était assez efficace pour des textes tapés à l’ordinateur mais les systèmes étaient incapables de reconnaître des textes manuscrits, quelle que soit la qualité de la graphie. Heureusement, avec le déploiement de l’IA, des systèmes de HTR (Handwritten Text Recognition, ou reconnaissance d’écritures manuscrites) se démocratisent. J’ai utilisé un des outils de l’IA Gemini en le détournant de son rôle initial qui est de synthétiser des documents : NotebookLM. J’ai transféré, page après page, les documents PDF dans l’interface en demandant ensuite de transformer l’écriture manuscrite en texte numérique, en étant le plus fidèle possible. En effet, sans cette dernière précision, l’IA corrigeait naturellement toutes les erreurs orthographiques et grammaticales des élèves ce qui pouvait conduire à des biais importants de correction pour les exercices de réécriture ou de dictée.

Bon, même si le résultat de transcription est assez impressionnant, il faut nécessairement tout vérifier pour être certain que l’IA a « lu » correctement l’écriture manuscrite, ce qui n’était pas du tout le cas lorsque la graphie de l’élève était vraiment peu lisible. L’IA ayant horreur du vide, elle génère alors du texte vaguement en rapport avec quelques mots correctement déchiffrés ou cherche à recréer une forme de logique selon son modèle de langage. Mais on se rapproche alors davantage de cadavres exquis que de réelles transcriptions. Ce temps de relecture est extrêmement long et il faudrait de véritables logiciels HTR comme ceux utilisés par le LIRIS pour déchiffrer de manière irréprochable l’écriture des élèves. D’autant que confier des productions d’élèves à des IA propriétaires est absolument à proscrire pour respecter le RGPD. Je ne l’ai fait qu’avec la certitude que les copies étaient bien anonymes (sans même les n° de candidat) et avec l’assentiment de ma hiérarchie.

Vous avez confié les copies numérisées d’élèves à ChatGPT-4o : quel a été votre prompt ?

En effet, après avoir récupéré le contenu des copies sous format numérique et avec la transcription parfaite, y compris les erreurs orthographiques d’origine, j’ai créé un fichier PDF par copie que j’ai confié ensuite à ChatGPT. Mon instruction générative de départ a été celle-ci : « Je suis enseignant de Français et voudrais te soumettre une copie d’élève de 3e réalisée lors de la session 2024 du DNB, pour l’épreuve de Français. Mon idée est de te faire noter chaque question. Je vais te fournir le corrigé officiel et tu devras alors t’appuyer sur ce document pour noter la copie. C’est possible ? » Une fois la copie et le corrigé chargés, l’IA a commencé la correction avec une rapidité déconcertante.

Elle s’est alors arrêtée et m’a demandé si je souhaitais poursuivre pour la correction de la dictée. J’ai acquiescé et elle s’est exécutée. Il a fallu alors que je lui donne de nouvelles instructions au regard de sa correction car des erreurs étaient sanctionnées plusieurs fois. C’est le cas par exemple pour le verbe « répétait » dans la dictée d’origine qui, écrit « répetait » par un élève, était considéré comme une erreur à la fois de conjugaison et d’accent. Une fois la dictée corrigée convenablement, j’ai demandé à l’IA de corriger la rédaction. Là encore le résultat a été extrêmement rapide. L’IA a conclu sa correction de la première copie en faisant, sans que je lui demande, la somme des différentes parties (questions, dictée et rédaction). J’ai alors demandé à l’IA de corriger les copies suivantes, une à une, en s’appuyant sur la même méthode.

Quel regard portez-vous sur l’évaluation par l’IA de la partie Questions ?

Franchement, j’ai trouvé l’IA extrêmement rapide dans son exécution (moins de 10 secondes pour corriger l’ensemble des questions d’une copie) et sa notation respecte rigoureusement le barème. Elle calcule les points selon le respect ou l’écart à la norme fournie par le corrigé officiel. Elle est capable de bienveillance lorsque l’idée est présente mais mal exprimée ou avec des petites erreurs de grammaire et ce qui m’a justement intéressé est sa justification pertinente des points attribués pour chaque question. Le correcteur humain applique évidemment aussi le barème officiel mais sans faire apparaître de justification. Cependant, l’excellente présentation d’une copie ou bien une graphie peu lisible ont nécessairement des conséquences inconscientes, même si elles restent somme toute marginales, sur sa notation.

C’est peut-être sur la partie grammaire que les enseignants sont, à juste titre, plus exigeants que l’IA. En effet, pour un correcteur humain, lorsque l’élève confond par exemple « préposition » et « proposition », c’est rédhibitoire alors que l’IA fait trop peu de cas de cette confusion.

Enfin, le regard de l’enseignant me paraît indispensable car l’IA est incapable de sortir des sentiers battus du corrigé officiel. Or, certains élèves ont eu des réponses particulièrement intéressantes et pertinentes, non prévues par le corrigé officiel, que seul un humain pouvait apprécier à sa juste valeur et par conséquent valoriser.

Quel regard portez-vous sur l’évaluation par l’IA de la partie Dictée ?

La dictée au brevet est un exercice plutôt rapide à corriger pour un enseignant et il a fallu des réglages nombreux, en affinant l’instruction générative dans ChatGPT, pour aboutir à quelque chose de satisfaisant. Et encore, il m’a fallu revérifier ensuite pour chaque copie que la catégorisation d’erreurs était la bonne, ce qui n’était pas systématique. Bref, l’intérêt me paraît quasi-nul pour cet exercice sur si peu de copies.

Quel regard portez-vous sur l’évaluation par l’IA de la partie Rédaction ?

C’est surtout sur cette partie que j’étais impatient de tester l’IA. J’ai été impressionné une fois encore par la rapidité d’exécution mais surtout par les commentaires très détaillés fournis par le chatbot pour justifier les points attribués selon les éléments fournis par le corrigé officiel. En comparaison, les copies corrigées par les enseignants semblent bien vides. Il faut dire que les consignes sont de ne pas trop mettre de commentaires de correction et je n’avais pas à disposition les feuilles annexes dont se servent les enseignants pour l’évaluation.

Ensuite, j’ai été surpris parfois des écarts de note entre les enseignants et l’IA, jusqu’à 9 points en constatant généralement que l’IA était plus généreuse que les correcteurs. En revanche, il est assez facile de demander à l’IA de réévaluer la copie en lui opposant qu’un correcteur humain avait mis une note bien inférieure par exemple. L’IA justifie alors une nouvelle notation, plus en adéquation avec celle de l’enseignant. Elle est donc influençable et semble reconnaître facilement l’objectivité de la notation par un enseignant professionnel. Je n’ai pas demandé la réévaluation pour chaque copie afin de faire apparaître justement des écarts possibles.

Sur les 7 copies, six ont traité le sujet d’imagination pour une seule le sujet de réflexion, ce qui est assez représentatif de la réalité de terrain. Les justifications de l’IA étaient là encore, pour cette copie, en cohérence avec le corrigé officiel.

A la lumière de cette expérience, l’IA vous semble-t-elle pouvoir réaliser le fantasme initial de mener à notre place une évaluation efficace et juste ?

Dans les prochaines années, j’en suis convaincu, cette question de l’évaluation assistée par l’intelligence artificielle sera partie intégrante de notre métier car cette expérimentation m’a montré déjà une efficacité certaine. Pour l’instant, il n’y a pas assez de garde-fous pour confier à des chatbots privés le soin de corriger des copies d’élèves et c’est même tout simplement illégal au regard du RGPD. En outre, la reconnaissance de l’écriture manuscrite est encore un frein majeur et toutes les productions d’élèves ne peuvent ni ne doivent être tapées à l’ordinateur.

Je vois mal par ailleurs des enseignants donner à l’IA la charge complète de correction. En effet, les productions d’élèves sont souvent le prolongement voire l’aboutissement de nos enseignements. Cela permet d’appréhender avec finesse ce qui a été compris, réussi ou dépassé. D’apporter aussi une remédiation personnalisée lorsque des points n’ont pas été assimilés. Connaître nos élèves, c’est aussi se confronter à leurs écrits.

Je vois davantage, dans l’avenir, un partenariat avec l’IA pour que l’enseignant se concentre sur les tâches où il aura une haute valeur ajoutée. Il est vrai, par exemple, que le repérage et la catégorisation des erreurs orthographiques peuvent sûrement être confiés à une machine mais détecter des contresens, mesurer finement les compétences acquises, des progrès, apporter un élément culturel complémentaire sont encore de l’ordre de l’humain.

L’enseignant du XXIe siècle sera sûrement assisté, peut-être même augmenté grâce à l’IA mais pas remplacé.

Propos recueillis par Jean-Michel Le Baut

Dans "Le Parisien" du 14/05/25 : "Enseignants : corriger les copies, un boulot pour l’IA ?"

« La correction bête et méchante, c’est mon point noir… Un vrai pensum extrêmement chronophage, soupire Thibaud Hayette

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

Le guide

23 janvier 2025

« Un enseignant qui n’a jamais exploré l’usage de ChatGPT passe à côté de son rôle fondamental : préparer ses élèves à évoluer dans un monde où l’intelligence artificielle occupe une place centrale. Ignorer cet outil revient à se priver d’une opportunité précieuse de redéfinir l’apprentissage et d’accompagner les nouvelles générations dans le développement des compétences indispensables pour leur avenir. » Ainsi se conclut le guide pratique de l’IA pour les enseignant·es que partage, sur Apps.education, Philippe Piekoszewski-Cuq, enseignant de technologie, formateur DRANE dans l’académie de Caen.

L’ouvrage fournit une base théorique, des conseils sur les bonnes pratiques à adopter et des exemples concrets d’utilisation d’outils comme ChatGPT. Pistes pour le prof : savoir rédiger un prompt efficace, faire de l’IA un « GPS pédagogique » pour concevoir des plans de cours, utiliser l’IA pour reformuler des consignes, résumer et simplifier des contenus, rechercher des idées, évaluer et remédier, s’adapter aux besoins des élèves, favoriser attention et engagement …

Le guide commence ainsi :

L’IA, aussi brillante soit-elle, peut se révéler aussi indomptable qu’un étalon sauvage.

Pendant ce temps, sur mon ENT en janvier 2025 :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

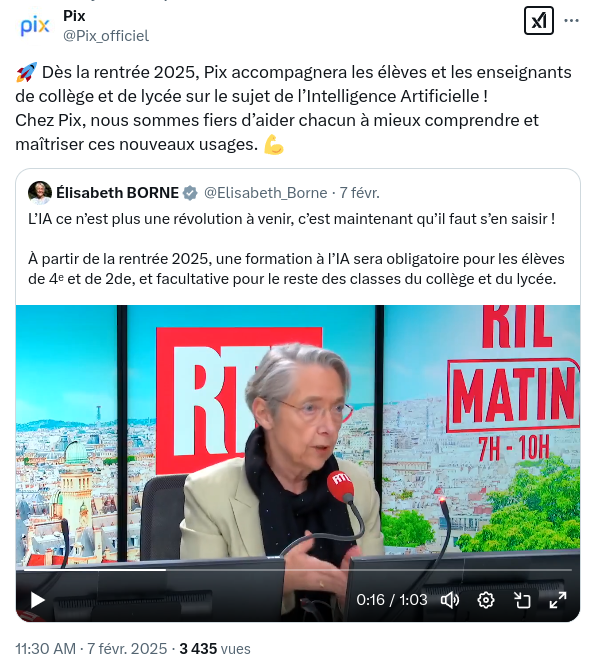

Comme c'est étonnant : l'IA remplaçant les enseignants, c'est donc réservé à ceux qui ne peuvent pas se payer une école privée.

Tout ressemblance avec D'Col il y a dix ans est fortuite.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

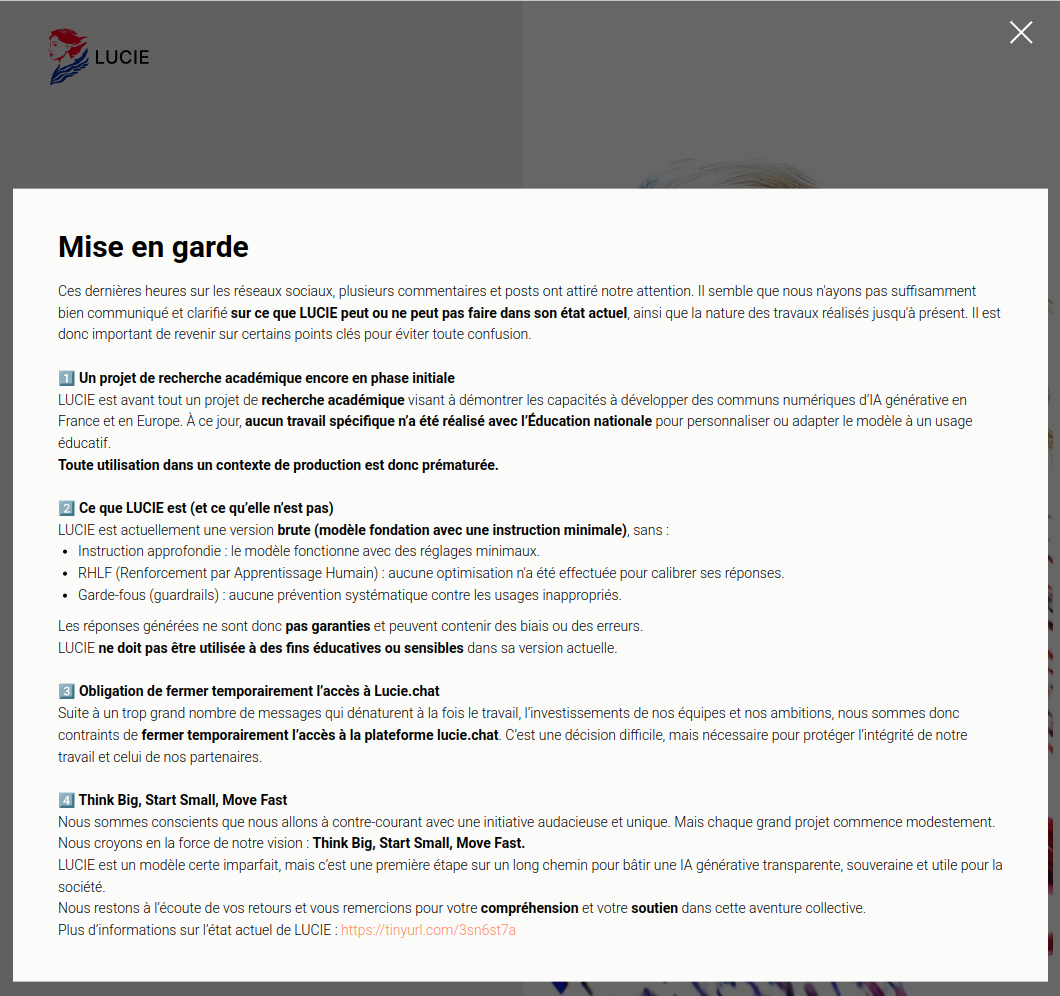

Malheureusement, celle-ci est la risée des réseaux sociaux, tant et si bien que :

Edit du 27/01/25 : next.ink/167186/erreurs-absences-de-mode...ra-rapidement-ferme/

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

27 janvier 2025

Rodrigo Arenas : "Pour une école gratuite"

« Qu’on le déplore ou s’en réjouisse, l’IA fait désormais partie des outils de l’éducation. Il est donc urgent et vital de s’en saisir, de nous y éduquer et d’apprendre à en maîtriser le formidable potentiel comme les dangereuses dérives » écrit Rodrigo Arenas à l’occasion de la journée internationale de l’éducation consacrée à l’IA. Le député rappelle les enjeux de formation des enseignants, et la nécessité de « développer un esprit critique face aux algorithmes » des élèves. Il déclare :« cela suppose une gouvernance publique forte, une réflexion collective et une vigilance constante ».

« Produire leurs travaux écrits est devenu un casse-tête »

Travail, transports, santé, information, création artistique… évidente ou discrète, l’intelligence artificielle est toujours plus présente dans notre univers quotidien. Pour des milliers d’enseignants, le recours immodéré et surtout maladroit de leurs élèves aux logiciels de langage pour produire leurs travaux écrits est devenu un casse-tête pédagogique récurrent. Néanmoins, l’usage des Chat-gpt et autres Dall-e ou Deepl offre aussi une précieuse assistance pour la recherche documentaire, la traduction de documents inédits, la génération de questionnaires ou la production d’images pédagogiques.

Qu’on le déplore ou s’en réjouisse, l’IA fait désormais partie des outils de l’éducation. Il est donc urgent et vital de s’en saisir, de nous y éduquer et d’apprendre à en maîtriser le formidable potentiel comme les dangereuses dérives. Hélas, pour le moment, elle sert surtout à nourrir la tentation chez certains de remplacer l’humain par la machine. Le Ministère de l’Éducation nationale en montre même le mauvais exemple avec son « service numérique de remédiation », qui laisse l’inquiétante impression d’une expérimentation d’école sans profs. Confier l’éducation à des algorithmes purement pour réduire les coûts ou remplacer des enseignants relève d’une vision déshumanisée et dangereuse de l’école.

« L’école doit former des esprits libres et éclairés »

Il n’est donc pas superflu de rappeler que l’école est bien plus qu’un lieu de transmission des savoirs : c’est une fabrique de citoyenneté, un espace de justice sociale, une promesse d’émancipation. Ce n’est pas en noyant les élèves sous des contenus automatisés ou en réduisant les interactions humaines que nous les aiderons à grandir. En outre, certaines pratiques, comme l’évaluation par IA sans aucune prise en compte du contexte, ou l’usage de la surveillance algorithmique, ne font que renforcer la pression sur les élèves et les enseignants. Si la révolution technologique de l’IA devait se résumer à accentuer la taylorisation des enseignants ou la sélection entre les élèves qui savent s’en servir et ceux qui se retrouvent à son service, alors à quoi bon. Loin des dystopies et des fantasmes, l’IA nous offre l’opportunité unique de réinventer notre manière d’apprendre et de transmettre pour mieux répondre aux défis sociaux, humains et pédagogiques de notre époque.

Faisons-en au contraire un levier d’apprentissage pour réduire les fractures et les inégalités des familles face aux savoirs. L’école doit former des esprits libres et éclairés, capables de comprendre et d’interroger le monde. Loin de se substituer à la pensée humaine, l’IA peut en devenir un formidable catalyseur. Imaginez une classe où des simulations interactives permettraient d’explorer l’histoire, de modéliser des phénomènes scientifiques complexes ou de débattre des grands enjeux contemporains, avec des outils enrichis par l’intelligence artificielle.

« L’IA au service du bien commun »

Mais pour intégrer l’IA à l’école il faut une éducation numérique sérieuse et partagée. Pour que chaque élève puisse apprendre à utiliser ces outils avec discernement, à comprendre leurs biais et leurs limites, à développer un esprit critique face aux algorithmes, il faut aussi former leurs enseignants. Former les citoyens, c’est aussi leur donner les clés pour ne pas devenir les simples consommateurs passifs des technologies de la soumission. Il ne s’agit pas de livrer nos écoles aux intérêts privés ou de transformer les élèves en données exploitables, mais bien de placer l’IA au service du bien commun. Cela suppose une gouvernance publique forte, une réflexion collective et une vigilance constante.

Ni miracle ni menace, l’IA sera ce que nous en ferons : un outil d’expansion de notre humanité ou une nouvelle étape vers l’aliénation. Réaffirmons cette ambition : que l’IA devienne un levier pour construire une école plus juste, plus inclusive, plus émancipatrice. Ensemble, réinventons l’éducation, non pour servir les machines, mais pour mieux servir l’humain.

Rodrigo Arenas

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

Les expressions tarte-à-la-crème-numérique comme "mettre à jour le logiciel de l'école" sont encore du bashing de l'école.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

En réponse à cet article, vous pouvez commenter ici notre billet d'humeur : "IA qu'à" du 8 février 2025.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

Voir aussi sur la fraude scolaire avec l'IA : www.laviemoderne.net/veille/ressources-n...rique?start=70#25370

Dans "Le Monde" (abonnés) du 13/02/25 cette tribune signée par Najat Vallaud-Belkacem, Cedric Villani etc. : "L’intelligence artificielle révolutionnera la façon dont les enfants apprennent et se connectent, la question est de savoir comment"

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18377

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.