- Messages : 18364

La rémunération des enseignants

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

Moins

Plus d'informations

06 Jul 2025 23:16 - 07 Jul 2025 00:07 #25453

par Loys

Réponse de Loys sur le sujet La rémunération des enseignants

Une note d'analyse de Johanna Barasz pour le Haut Commissariat à la Stratégie et au Plan, publiée le 18/06/25, est très relativiste quand on y regarde de près :

www.strategie-plan.gouv.fr/publications/...-equilibre-restaurer

Ce relativisme mérite d'être analysé.

On note d'abord que la question salariale est abordée tardivement dans la note, après le sens du métier et la considération sociale, et comme sous partie d'une autre partie : "Un déclassement relatif".

La faiblesse des salaires dans notre pays est relativisée par la faiblesse des salaires des enseignants dans les autres pays "même s’il se place à cet égard parmi les pays les moins rémunérateurs pour la profession". La note indique les salaires statutaires des débutants et ceux du haut de l’échelle se situent autour de la moyenne de ceux relevés dans l’OCDE : c'est vrai pour les premiers, du fait d'un rattrapage récent (et pour des raisons d'affichage) ; c'est faux pour le second puisque le "haut de l'échelle" est parfaitement théorique, comme nous l'avons déjà montré ici en étudiant le changement de mode de calcul de l'OCDE en 2016 : des qualifications typiques aux qualifications les plus élevées.

Si la note compare les salaires des enseignants avec d'autres, bien supérieurs malgré une qualification inférieure, elle met en garde sur la dégradation du rapport entre le salaire des enseignants et le Smic sur la longue période "souvent mise en avant comme symptôme majeur de ce déclassement" alors qu'elle doit "être interprétée avec précaution". La note avance en effet cette explication fascinante : cette dégradation est "en partie due à la hausse du Smic" ! Des salaires se rapprochant du salaire minimum seraient donc une bonne nouvelle !

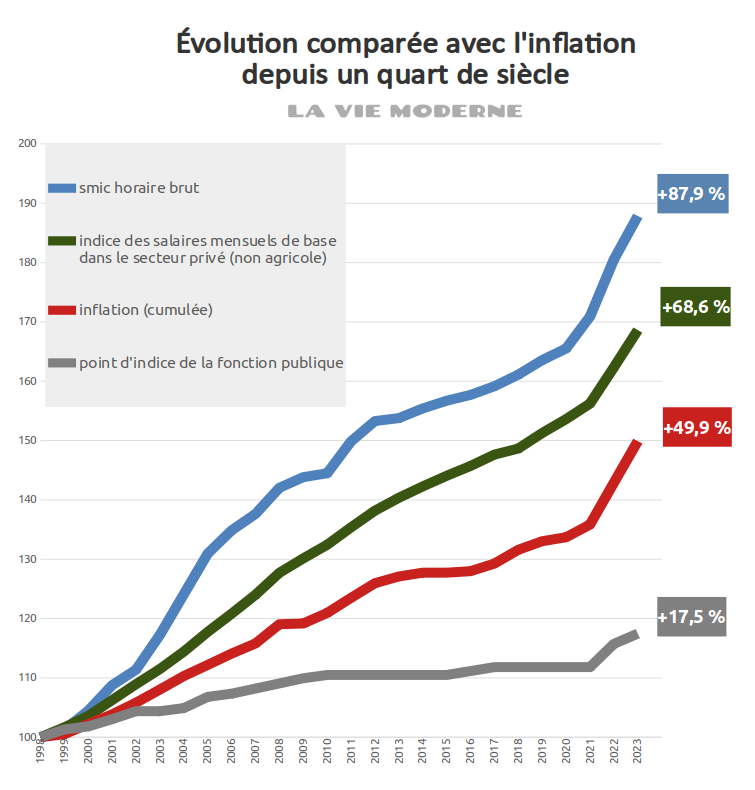

Rappelons un élément factuel, la décorrélation du point d'indice de la fonction publique avec l'inflation depuis des décennies : un appauvrissement depuis un quart de siècle qui n'a rien de "relatif" :

Enfin, la note se réfère principalement à la "perception" de leur rémunération par les enseignants. Perception comparée à d'autres (au lieu de s'en tenir à la comparaison de la réalité des salaires). Interrogés, les non-enseignants "sous-évalueraient" le niveau de salaire et sur-évalueraient le niveau de salaire du privé ("fantasmé") ; les enseignants seraient, eux, plus réalistes, notamment les plus jeunes. De fait, ce sont les seuls dont les salaires ont connu une revalorisation, les grilles salariales s'écrasant ensuite... L'agrégation est présentée par la note comme une possibilité de progression salariale, alors même que le salaire des agrégés a baissé plus que tous les autres !

Mais selon la note, la question des salaires est de toute façon secondaire :

"L’évolution et le niveau des rémunérations ne peuvent être tenus comme cause unique de la baisse d’attractivité de ces quinze dernières années" puisque les salaires... étaient médiocres avant !

"[...] la perception de l’insuffisance salariale [sic] s’interprète dans le cadre d’un équilibre recherché entre la rémunération et les autres déterminants de l’attractivité : nature des missions, charge de travail et plus généralement conditions de travail." Bref, en changeant le reste, cette "perception" ne manquera pas de s'atténuer !

Attention : Spoiler !

Les rémunérations et leur perception : un frein à l’embauche

Répandue dans la fonction publique, l’insatisfaction salariale est en effet particulièrement élevée chez les enseignants. À la question de l’enquête Conditions de travail « Considérez-vous être mal payé compte tenu du travail que vous réalisez ? », 42 % des enseignants répondaient positivement en 2019, un chiffre frappant quand on le compare à la situation des autres métiers qualifiés, beaucoup moins concernés par ce phénomène (entre 20 % et 25 % pour les métiers de cadres du privé et les cadres de catégorie A dans le public). D’autres sources, parfois moins représentatives mais plus récentes, montrent une insatisfaction encore plus élevée. 76 % des enseignants interrogés dans le sondage BVA Casden 2023[65] s’estiment mal ou très mal payés. De même, les perspectives salariales sont perçues comme peu ou pas satisfaisantes à cinq ans pour 70 % des enseignants[66].

Les comparaisons avec les enseignants des autres pays, avec les salariés de même niveau de qualification (bien que les récentes revalorisations aient augmenté le salaire d’entrée au niveau médian des jeunes diplômés bac + 5 de l’université[67]), avec les cadres et notamment les cadres A de la fonction publique sont toutes défavorables. Elles sont d’autant plus durement ressenties qu’elles font, à chaque enquête ou étude, l’objet d’une forte médiatisation et de très nombreux commentaires, sur les réseaux sociaux notamment. Il en va de même pour l’évolution tant du pouvoir d’achat que de la place des rémunérations des enseignants dans la hiérarchie salariale.

Le faible niveau des rémunérations enseignantes en comparaison avec les salaires des actifs de niveau de qualification comparable n’est pas un phénomène spécifique à notre pays − même s’il se place à cet égard parmi les pays les moins rémunérateurs pour la profession. Si les salaires statutaires des débutants et ceux du haut de l’échelle se situent autour de la moyenne de ceux relevés dans l’OCDE, les rémunérations à quinze ans d’ancienneté y sont de plusieurs milliers d’euros inférieures[68]. Rapportés aux revenus des actifs travaillant à temps plein toute l’année et diplômés de l’enseignement supérieur[69], les salaires effectifs des enseignants sont également très faibles en comparaison internationale, en particulier pour les enseignants du premier degré qui, avec une rémunération de 75 % de la moyenne de celle des actifs diplômés du supérieur, se situent au troisième rang le plus faible des pays de l’OCDE[70], alors que leur volume d’heures d’enseignement est très au-dessus de la moyenne des pays européens de l’OCDE (900 heures en élémentaire, contre 740 en moyenne[71]).

Ainsi, en 2021, la rémunération nette moyenne des enseignants de l’école élémentaire était de 2 504 euros, celle des enseignants du secondaire de 2 835 euros mensuels[72]. À titre de comparaison, les salaires nets moyens des cadres et professions intermédiaires du secteur privé étaient respectivement de 4 326 et 2 468 euros, ceux des bac + 3 et plus de 3 565 euros, et ceux des cadres et professions intermédiaires de la fonction publique (hors enseignants) étaient respectivement de 3 919 et 2 407 euros.

Si elle doit être interprétée avec précaution, car elle est en partie due à la hausse du Smic et au tassement des échelles salariales, la dégradation du rapport entre le salaire des enseignants et le Smic sur la longue période est souvent mise en avant comme symptôme majeur de ce déclassement. De près de 2,2 fois le Smic en 1980, le salaire brut, hors primes, d’entrée des enseignants du secondaire est ainsi passé à 1,1 fois le Smic en 2024 (en réalité 1,4 en intégrant les primes de base)[73].

L’évolution et le niveau des rémunérations ne peuvent être tenus comme cause unique de la baisse d’attractivité de ces quinze dernières années. Des travaux menés dans les années 1980 montraient déjà que les rémunérations des enseignants étaient de longue date « médiocres » et inférieures en moyenne à celles des diplômés du supérieur[74]. Nul doute cependant que la perception très généralisée d’un métier « mal payé », et surtout « de plus en plus mal payé », pèse fortement sur son attractivité, même pour des agents publics qui, bien souvent, ont acté un choix de carrière reléguant la rémunération au second plan de leurs motivations.

L’enquête qualitative est à cet égard très instructive. Tous les enquêtés s’accordent pour juger le niveau de salaire insuffisant, en particulier au regard du niveau de qualification exigé, et cela d’autant plus qu’ils le sous-évaluent en même temps qu’ils surévaluent fréquemment ceux qui se pratiquent, ou auxquels ils pourraient prétendre, dans le secteur privé. Interrogés, les non-enseignants (y compris les étudiants en master MEEF) le situent le plus souvent « autour du SMIC » ou de « 1 500, 1 600 euros ». Les enseignants en poste, en revanche, le connaissent (logiquement), l’ont anticipé et, pour certains, notamment les plus jeunes d’entre eux, reconnaissent avoir bénéficié des revalorisations récentes. Ils expriment des attentes en des termes réalistes au sens où leur cadre de référence n’est pas celui « du privé » (ou d’un privé fantasmé) mais celui de la fonction publique, voire de leurs propres grilles de rémunération : ils estimeraient légitime d’être rémunérés « comme des cadres A ». L’agrégation apparaît ainsi, notamment aux étudiants en MEEF, comme un concours offrant la promesse d’une rémunération à la hauteur de leurs attentes. Mais si leur jugement sur leur rémunération peut paraître nuancé, ils déplorent, et interprètent comme un signe de manque de reconnaissance, de devoir recourir à des compléments de service, heures supplémentaires ou Pacte, pour atteindre un niveau jugé acceptable. En tout état de cause, pour les uns comme pour les autres, la perception de l’insuffisance salariale s’interprète dans le cadre d’un équilibre recherché entre la rémunération et les autres déterminants de l’attractivité : nature des missions, charge de travail et plus généralement conditions de travail.

Répandue dans la fonction publique, l’insatisfaction salariale est en effet particulièrement élevée chez les enseignants. À la question de l’enquête Conditions de travail « Considérez-vous être mal payé compte tenu du travail que vous réalisez ? », 42 % des enseignants répondaient positivement en 2019, un chiffre frappant quand on le compare à la situation des autres métiers qualifiés, beaucoup moins concernés par ce phénomène (entre 20 % et 25 % pour les métiers de cadres du privé et les cadres de catégorie A dans le public). D’autres sources, parfois moins représentatives mais plus récentes, montrent une insatisfaction encore plus élevée. 76 % des enseignants interrogés dans le sondage BVA Casden 2023[65] s’estiment mal ou très mal payés. De même, les perspectives salariales sont perçues comme peu ou pas satisfaisantes à cinq ans pour 70 % des enseignants[66].

Les comparaisons avec les enseignants des autres pays, avec les salariés de même niveau de qualification (bien que les récentes revalorisations aient augmenté le salaire d’entrée au niveau médian des jeunes diplômés bac + 5 de l’université[67]), avec les cadres et notamment les cadres A de la fonction publique sont toutes défavorables. Elles sont d’autant plus durement ressenties qu’elles font, à chaque enquête ou étude, l’objet d’une forte médiatisation et de très nombreux commentaires, sur les réseaux sociaux notamment. Il en va de même pour l’évolution tant du pouvoir d’achat que de la place des rémunérations des enseignants dans la hiérarchie salariale.

Le faible niveau des rémunérations enseignantes en comparaison avec les salaires des actifs de niveau de qualification comparable n’est pas un phénomène spécifique à notre pays − même s’il se place à cet égard parmi les pays les moins rémunérateurs pour la profession. Si les salaires statutaires des débutants et ceux du haut de l’échelle se situent autour de la moyenne de ceux relevés dans l’OCDE, les rémunérations à quinze ans d’ancienneté y sont de plusieurs milliers d’euros inférieures[68]. Rapportés aux revenus des actifs travaillant à temps plein toute l’année et diplômés de l’enseignement supérieur[69], les salaires effectifs des enseignants sont également très faibles en comparaison internationale, en particulier pour les enseignants du premier degré qui, avec une rémunération de 75 % de la moyenne de celle des actifs diplômés du supérieur, se situent au troisième rang le plus faible des pays de l’OCDE[70], alors que leur volume d’heures d’enseignement est très au-dessus de la moyenne des pays européens de l’OCDE (900 heures en élémentaire, contre 740 en moyenne[71]).

Ainsi, en 2021, la rémunération nette moyenne des enseignants de l’école élémentaire était de 2 504 euros, celle des enseignants du secondaire de 2 835 euros mensuels[72]. À titre de comparaison, les salaires nets moyens des cadres et professions intermédiaires du secteur privé étaient respectivement de 4 326 et 2 468 euros, ceux des bac + 3 et plus de 3 565 euros, et ceux des cadres et professions intermédiaires de la fonction publique (hors enseignants) étaient respectivement de 3 919 et 2 407 euros.

Si elle doit être interprétée avec précaution, car elle est en partie due à la hausse du Smic et au tassement des échelles salariales, la dégradation du rapport entre le salaire des enseignants et le Smic sur la longue période est souvent mise en avant comme symptôme majeur de ce déclassement. De près de 2,2 fois le Smic en 1980, le salaire brut, hors primes, d’entrée des enseignants du secondaire est ainsi passé à 1,1 fois le Smic en 2024 (en réalité 1,4 en intégrant les primes de base)[73].

L’évolution et le niveau des rémunérations ne peuvent être tenus comme cause unique de la baisse d’attractivité de ces quinze dernières années. Des travaux menés dans les années 1980 montraient déjà que les rémunérations des enseignants étaient de longue date « médiocres » et inférieures en moyenne à celles des diplômés du supérieur[74]. Nul doute cependant que la perception très généralisée d’un métier « mal payé », et surtout « de plus en plus mal payé », pèse fortement sur son attractivité, même pour des agents publics qui, bien souvent, ont acté un choix de carrière reléguant la rémunération au second plan de leurs motivations.

L’enquête qualitative est à cet égard très instructive. Tous les enquêtés s’accordent pour juger le niveau de salaire insuffisant, en particulier au regard du niveau de qualification exigé, et cela d’autant plus qu’ils le sous-évaluent en même temps qu’ils surévaluent fréquemment ceux qui se pratiquent, ou auxquels ils pourraient prétendre, dans le secteur privé. Interrogés, les non-enseignants (y compris les étudiants en master MEEF) le situent le plus souvent « autour du SMIC » ou de « 1 500, 1 600 euros ». Les enseignants en poste, en revanche, le connaissent (logiquement), l’ont anticipé et, pour certains, notamment les plus jeunes d’entre eux, reconnaissent avoir bénéficié des revalorisations récentes. Ils expriment des attentes en des termes réalistes au sens où leur cadre de référence n’est pas celui « du privé » (ou d’un privé fantasmé) mais celui de la fonction publique, voire de leurs propres grilles de rémunération : ils estimeraient légitime d’être rémunérés « comme des cadres A ». L’agrégation apparaît ainsi, notamment aux étudiants en MEEF, comme un concours offrant la promesse d’une rémunération à la hauteur de leurs attentes. Mais si leur jugement sur leur rémunération peut paraître nuancé, ils déplorent, et interprètent comme un signe de manque de reconnaissance, de devoir recourir à des compléments de service, heures supplémentaires ou Pacte, pour atteindre un niveau jugé acceptable. En tout état de cause, pour les uns comme pour les autres, la perception de l’insuffisance salariale s’interprète dans le cadre d’un équilibre recherché entre la rémunération et les autres déterminants de l’attractivité : nature des missions, charge de travail et plus généralement conditions de travail.

Ce relativisme mérite d'être analysé.

On note d'abord que la question salariale est abordée tardivement dans la note, après le sens du métier et la considération sociale, et comme sous partie d'une autre partie : "Un déclassement relatif".

La faiblesse des salaires dans notre pays est relativisée par la faiblesse des salaires des enseignants dans les autres pays "même s’il se place à cet égard parmi les pays les moins rémunérateurs pour la profession". La note indique les salaires statutaires des débutants et ceux du haut de l’échelle se situent autour de la moyenne de ceux relevés dans l’OCDE : c'est vrai pour les premiers, du fait d'un rattrapage récent (et pour des raisons d'affichage) ; c'est faux pour le second puisque le "haut de l'échelle" est parfaitement théorique, comme nous l'avons déjà montré ici en étudiant le changement de mode de calcul de l'OCDE en 2016 : des qualifications typiques aux qualifications les plus élevées.

Si la note compare les salaires des enseignants avec d'autres, bien supérieurs malgré une qualification inférieure, elle met en garde sur la dégradation du rapport entre le salaire des enseignants et le Smic sur la longue période "souvent mise en avant comme symptôme majeur de ce déclassement" alors qu'elle doit "être interprétée avec précaution". La note avance en effet cette explication fascinante : cette dégradation est "en partie due à la hausse du Smic" ! Des salaires se rapprochant du salaire minimum seraient donc une bonne nouvelle !

Rappelons un élément factuel, la décorrélation du point d'indice de la fonction publique avec l'inflation depuis des décennies : un appauvrissement depuis un quart de siècle qui n'a rien de "relatif" :

Enfin, la note se réfère principalement à la "perception" de leur rémunération par les enseignants. Perception comparée à d'autres (au lieu de s'en tenir à la comparaison de la réalité des salaires). Interrogés, les non-enseignants "sous-évalueraient" le niveau de salaire et sur-évalueraient le niveau de salaire du privé ("fantasmé") ; les enseignants seraient, eux, plus réalistes, notamment les plus jeunes. De fait, ce sont les seuls dont les salaires ont connu une revalorisation, les grilles salariales s'écrasant ensuite... L'agrégation est présentée par la note comme une possibilité de progression salariale, alors même que le salaire des agrégés a baissé plus que tous les autres !

Mais selon la note, la question des salaires est de toute façon secondaire :

"L’évolution et le niveau des rémunérations ne peuvent être tenus comme cause unique de la baisse d’attractivité de ces quinze dernières années" puisque les salaires... étaient médiocres avant !

"[...] la perception de l’insuffisance salariale [sic] s’interprète dans le cadre d’un équilibre recherché entre la rémunération et les autres déterminants de l’attractivité : nature des missions, charge de travail et plus généralement conditions de travail." Bref, en changeant le reste, cette "perception" ne manquera pas de s'atténuer !

Dernière édition: 07 Jul 2025 00:07 par Loys.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.