Qui donc veut « réinventer l'École » ?

C’était le film parfait de la rentrée 2017 : un joli petit documentaire sur l’École, en apparence consensuel et enthousiaste, avec de belles images pleines de petits bonheurs et d’espoir, des professeurs dynamiques et des enfants souriants au soleil.

Mais Une Idée folle de Judith Grumbach, sous son caractère innocent, constitue un appel radical – et à vrai dire sinistre – à changer l’École : ce documentaire, traversé par des idéologies qui ne disent pas leur nom, nous offre l’occasion d’observer et de réfléchir aux métamorphoses déjà à l’œuvre dans l’école et aux grandes manœuvres en dehors d'elle pour la transformer.

Sommaire

II. Une idée folle de la pédagogie

III. Un film pour… ou contre contre l'École ?

IV. Ashoka : une autre philosophie de l'École

Conclusion : à l'école de la confusion

Un « feel good movie » ?

Une Idée folle est certes un film plaisant, avec ses belles images de l’école (mais de quelle école ?) mais surtout complaisant par ses choix, ses non-dits et ses intentions. Faisons donc ce que le documentaire ne fait pas et inspectons méticuleusement « le premier film citoyen qui questionne l’éducation »1 !

Un choix d’écoles bien particulier

En fait de « documentaire résolument optimiste »2, un film promotionnel, mais d'une promotion insidieuse qu'il est nécessaire d'analyser.

Dans son documentaire précédent, également produit par Ashoka sous le titre Ensemble, redessinons l’éducation (2015)3, Judith Grumbach avait déjà présenté les quatre mêmes écoles privées que l’on retrouve dans Une Idée folle (2017) : il semblerait même qu’Une Idée folle ne soit qu’une version augmentée de ce premier documentaire, dont il n’est plus fait mention dans la biographie de Judith Grumbach4 et qu’on ne peut plus visionner nulle part.

De fait, dans le second documentaire de 2017, cinq écoles publiques ont été opportunément ajoutées5 (même si Clisthène est d’une part un collège dont le recrutement d’autre part s’apparente à celui des écoles privées). Ces écoles venaient de rejoindre, en 2016, le réseau Ashoka des « changemaker schools », l'association qui a produit les deux documentaire et dont nous reparlerons plus tard.

Derrière cet équilibre apparent entre public et privé, le privé (13,7% des élèves de primaire en France) reste sur-représenté, et tout particulièrement, avec trois écoles6, le privé hors-contrat (0,36% des élèves de primaire en France7) : sa proportion est centuplée.

Ce choix n’est pas anodin. Des écoles privées hors contrat ouvrent chaque année plus nombreuses en France et la part de l’école privé hors-contrat, si elle reste encore marginale, progresse régulièrement depuis quelques années8. On comprend mieux les proclamations quasi publicitaires de certains enseignants dans le documentaire, ou de certains parents heureux de leur choix.

En mettant sur un même plan public, privé et privé hors-contrat, Une Idée folle participe insidieusement à la banalisation de cette évolution, voire à sa promotion active.

Au-delà de leur simple statut, on attendrait d’un documentaire sur ces écoles qu’il nous présente les caractéristiques de chacune d’elle : structure et taille de l’école, taille des classes, taux d’encadrement, conditions de recrutement, sociologie des élèves etc. Autant d’éléments de contexte qui permettraient, au-delà de la seule pédagogie, d’apprécier dans quelles conditions celle-ci peut se déployer.

Des écoles à taille humaine

La plupart de ces écoles sont de petites structures, bien peu représentatives du paysage éducatif français. L’école communale de Tourouzelle n’a qu’une seule classe (dans le public, près de la moitié des écoles ont six classes ou plus). Avec deux cents élèves (et même en réalité une centaine seulement jusqu’à il y a peu), le collège Clisthène a longtemps été minuscule : dans le public, près des deux tiers des élèves français sont scolarisés dans des collèges de plus de 500 élèves : Clisthène est d'ailleurs l'acronyme de « Collège Lycée Innovant et Socialisant à Taille Humaine dans l’Éducation Nationale et Expérimental ».

Si l'intérêt économique du modèle de la classe unique est évident (notamment en milieu rural), l'intérêt pédagogique, lui, est loin de l'être : « l’affectation intentionnelle des élèves dans les classes à plusieurs cours permet d’en neutraliser les effets négatifs » (Leroy-Audouin & Suchaut, 2006). Au mieux, d'aussi bons résultats, à la condition que les enseignants puissent choisir leurs élèves, ce qui n'est possible à réaliser que dans les très grandes écoles publiques… ou dans les écoles privées.

Les trois écoles privées hors contrat bénéficient, de plus, de classes particulièrement allégées : l’école « Montessori Morvan » n’a qu’une seule classe de primaire d’une quinzaine d’élèves ; l’école « Living School » accueille 80 élèves de la maternelle au primaire, soit une dizaine d’élèves par niveau ; la « Maison de l’enfant » propose également, en maternelle, des sections de dix élèves, avec cet aveu candide : « des effectifs restreints avec une dizaine d’enfants dans chaque section est un choix décisif capital pour faire vivre la pédagogie innovante ».9

Dans le public, les classes de primaire ont en moyenne une taille de 23 élèves et celles de maternelle 25,5 élèves mais le documentaire ne rappelle pas les statistiques nationales10 comme il ne renseigne pas sur les caractéristiques des écoles visitées. Il est pourtant évident que leur caractère humain tient à leur taille avant que de tenir à leur pédagogie.

Détail attristant dans le documentaire : on reconnaît les écoles publiques et leurs effectifs plus élevés… au bruit, dans la cour comme dans la classe. Les sous-titres sont parfois nécessaires pour comprendre les élèves.

Des écoles de rêve

Si le documentaire fait rêver, c’est que la moitié des écoles sont rurales, sur le modèle de l’école de Célestin Freinet au milieu du XXe siècle, parfois même en pleine nature : le documentaire, très bucolique, s’attarde sur une branche de chêne soulevée par le vent, des fleurs, des feuilles, des pépiements d’oiseaux.

L’espace est ouvert, sans grille parfois. Les activités des élèves ont souvent lieu en plein air : il y a des animaux, des potagers. Les élèves observent des nids de mésanges ou des notonectes. Certaines écoles (« Les Bosquets », « Le Blé en herbe ») bénéficient, qui plus est, de bâtiments neufs et ultra-design offrant à la caméra des plans stylisés.

La musique, tantôt mélancolique, tantôt enjouée, vient souligner le bonheur d’enseigner dans ces écoles, comme dans les vidéos promotionnelles de Céline Alvarez (que Judith Grumbach admire et avec qui elle partage les mêmes aspirations à révolutionner l’école).

Qui ne rêverait de telles écoles pour ses enfants ? Malheureusement, non seulement ces petites écoles rurales ne sont guère représentatives du paysage éducatif français mais, pour d’évidentes raisons de rationalisation économique, elles sont en voie de disparition dans le public11.

Mais peu importe : ce documentaire est publicitaire, il doit faire rêver.

La sociologie aux oubliettes

L’engagement des parents dans la scolarité de leurs enfants est naturellement plus important quand ils les inscrivent dans le privé, comme le reconnaissent sur leur site les écoles qui sélectionnent les familles selon « leur motivation profonde pour [leur] école » : « L'implication des parents est une composante décisive dans le processus de construction de l'enfant ».12 Et l’absence de motivation des familles est, parfois, une des grandes difficultés rencontrées dans les écoles publiques.

Mais la motivation, dans le privé, ne suffit d’ailleurs pas toujours : le documentaire ne fait – hélas - aucune mention des tarifs prohibitifs des écoles privées, notamment hors contrat (jusqu’à 7 750€ par an)13. Comme le souligne Véronique Decker au sujet du film : « L’école publique est quand même la seule qui accueille tout le monde ».14

Vantant la mixité sociale (« le mélange est bon pour tout le monde ») et le « vivre-ensemble » dans les classes, le documentaire de Judith Grumbach promeut des écoles qui, en choisissant leurs élèves, contribuent activement à la ségrégation sociale tout en prétendant lutter contre elle : « On a un système qui produit de l’exclusion massive » déclare ainsi la directrice d’une école privée hors contrat aux tarifs exorbitants mais « créatrice d’humanité » : la seule solidarité est à vrai dire celle de l’entre-soi dans certaines de ces écoles.

Dans deux des écoles privées hors-contrat15, on pratique même un bilinguisme intensif dès le plus jeune âge, avec des enseignants de langue maternelle anglaise et des programmes alignés « avec les standards nationaux d’éducation aux États-Unis » : sous les proclamations humanistes, la compétition pour les meilleures places sociales n’attend pas.

À cette hypocrisie, on le voit, la pédagogie sert de prétexte utile.

Si, après les attentats de 2015, Judith Grumbach a pris conscience de l’abandon de « territoires » entiers, elle ne les montre guère dans son documentaire. La question est pudiquement (et rapidement) évoquée avant d'être évacuée par l’exemple du collège Clisthène, en éducation prioritaire mais dont les élèves ne sont pas affectés par carte scolaire : en primaire, le documentaire ne montre aucune classe défavorisée d’une école primaire publique de l’éducation prioritaire.

Bien des choses s’expliquent plus facilement par tous ces éléments de contextualisation qui font cruellement défaut dans le documentaire : le bien-être, la personnalisation de l’enseignement, la discipline, le faible décrochage etc.

Tous facteurs volontairement occultés par le documentaire pour mieux promouvoir un seul facteur : un type de pédagogie.

Une idée folle de la pédagogie

Même au cœur du documentaire, la pédagogie fait l’objet d’un traitement très décevant puique, au fond, celui-ci ne donne à voir que bien peu de ces « découvertes pédagogiques » vantées en introduction. Les situations d’apprentissage sont finalement assez peu montrées, et, quand elles le sont, c’est toujours à travers de brefs aperçus, guère signifiants : aucune activité pédagogique n’est suivie du début à la fin. La construction d’un enseignement, sa mise en œuvre, l’observation des progrès ou des échecs des élèves dans le temps long de l’apprentissage : rien de tout cela n’apparaît.

De fait, comment faire avec neuf écoles en moins d’une heure16 ? L’essentiel du documentaire relève non pas de la pédagogie, mais du discours sur la pédagogie.

La promotion d’un drôle d’oiseau

« La plupart des écoles ne se revendique d’aucune école de pensée » affirme Judith Grumbach. Au-delà de la vogue pour les écoles ou la pédagogie Montessori, c’est oublier que trois écoles (deux privées et une publique17) sont directement ou indirectement liées au mouvement « Colibris »18, qui, entre autres, se propose, comme Judith Grumbach, rien moins que de « réinventer l’école ».19 Coïncidence : son fondateur, Pierre Rahbi est « fellow Ashoka »20, tout comme François Taddei.

Près la moitié du temps du documentaire, soutenu par « Kaizen », le magazine du mouvement « Colibris », revient à des membres ou sympathisants de « Colibris » et l’ensemble du documentaire s’inspire largement de sa philosophie générale : « faire sa part ». À mi documentaire, François Taddei (CRI) raconte d’ailleurs la légende du colibri21 qui a donné son nom à ce mouvement.

Depuis 2012, le mouvement « Colibris » prend une part active au « Printemps de l’Éducation »22, parrainé par Pierre Rabhi et avec le soutien d’Ashoka (producteur d’Une Idée folle). Ce mouvement appelle à « à repenser et réinventer l’Éducation » et réunit des « écoles démocratiques »23, des écoles Montessori (comme l’école « Colibri » ou « Living School »), des écoles Steiner-Waldorf (dont l’école de Sophie Rabhi).

Au-delà d’une conception particulière de la pédagogie, l’esprit humaniste du mouvement « Colibris » (pour un monde plus écologique et plus solidaire), n’est malheureusement pas sans remettre en cause la philosophie même de notre école publique : à ce titre, ce militantisme doit faire l’objet – ainsi que nous le verrons – d’une véritable critique.

Le monde a bien changé.

En 2014, la Miviludes alertait sur « l’efflorescence de création de petites écoles privées »24 en faisant mention notamment du mouvement « Colibris » ou du « Printemps de l’Éducation ».

Miracle : trois ans plus tard, la ministre de l’Éducation nationale applaudit un documentaire faisant la promotion (certes discrète) de ce mouvement. La même année une femme proche de ce mouvement et ayant fondé sa propre école privée hors contrat, de type Steiner25, a été nommée ministre de la Culture.

Le constructivisme scolaire

Mais, très concrètement, de quelle pédagogie s’agit-il ?

Le documentaire revendique la diversité des pratiques pédagogiques dans ces écoles : c’est est en partie vrai et les points communs mis en exergue entre ces écoles sont souvent très vagues et généraux (la confiance, la bienveillance, le développement de l’esprit critique, de l’empathie etc.).

Pour le reste, la confusion est telle dans le documentaire qu’on ne sait pas toujours quelle école est présente à l’écran. Or, à travers le montage, les discours des différents acteurs se répondent trop pour qu’on ne voie pas se dessiner la promotion d’un type unique de pédagogie dite « active » : le constructivisme (et sa variante moderne : le socioconstructivisme).

Le constructivisme, dans ses différentes variantes, est une pédagogie centrée sur l’enfant : l’enseignant ne cherche à transmettre les connaissances scolaires qu’en offrant à chaque élève les conditions pour les acquérir par lui-même, en devenant acteur de son propre apprentissage et en construisant son propre savoir.

Dès lors l’apprentissage doit s’adapter au rythme propre, à la personnalité et à la motivation personnelle de chaque élève (ou plutôt de chaque enfant) : l’enseignement collectif doit devenir un apprentissage personnalisé, l’évaluation doit s’adapter à chacun, les disciplines ont vocation à s’effacer, une pédagogie de projet, la plus libre possible, doit donner du sens aux apprentissages et favoriser l’engagement des élèves.

Dans la variante socio-constructiviste (les « pédagogies coopératives »), les élèves coopèrent entre eux pour apprendre « les uns des autres ».

À son degré le plus radical (et malgré des protestations d’exigence scolaire), le constructivisme s’attache moins à l’acquisition des compétences et connaissances scolaires qu’au processus d’acquisition lui-même (apprendre à apprendre) des élèves (devenant par conséquent des apprenants) ou même à des « compétences » nouvelles : la confiance en soi, l’empathie ou la créativité : « L’école est là pour transmettre des valeurs » déclare même le journaliste Emmanuel Davidenkoff.

Salle de classe, programmes, place de l’enseignant : tout se trouve donc bouleversé par ce type de pédagogie. Le professeur (celui qui se reconnaît une expertise), le maître (celui qui dispose d’une autorité) ou même l’enseignant (celui qui montre) n’a plus exactement sa place dans une pédagogie qui n’en est plus tout à fait une : il n’est, en effet, plus question de conduire l’enfant26 puisque, libre et responsabilisé, celui-ci se conduit en quelque sorte lui-même, accompagné par l’enseignant.

Ce n’est pas le moindre paradoxe de cette pédagogie, si idéale et intellectuellement séduisante au premier abord (et, à la vérité, bien plus facile à mettre en œuvre dans certaines conditions privilégiées) : placer l’enfant au centre mais – au fond – ne plus le considérer comme un enfant.

Non seulement le documentaire de Judith Grumbach ne met pas en perspective ce type de pédagogie (son histoire, ses variantes, sa diffusion) et n’offre sur lui aucun regard critique (ses conditions d’application ou ses limites), mais la référence au constructivisme elle-même n’est jamais explicitée. Les pratiques pédagogiques et leurs résultats relèvent du message publicitaire : « c’est tout simplement assez excellent » déclare la directrice de l’école privée « Colibri ». On devra se contenter de sa parole.

Autre paradoxe : le documentaire ne distingue aucun âge. La même pédagogie semble s’appliquer de la maternelle au collège, associée à une forme de bienveillance scolaire que les autres pédagogies n’auraient pas.

En réalité, d’une école à l’autre du documentaire, le constructivisme ne se rencontre pas au même degré. Dans l’école publique de Tourouzelle par exemple, il ne s’agit que de « partir de la curiosité de l’enfant » en les laissant « un peu libres de leurs activités » dans des ateliers (lecture, manipulation mathématique etc.) soigneusement choisis et préparés par le maître, dans une salle attenante à la traditionnelle salle de classe.

À l’inverse, d’autres écoles sont bien plus radicales : la salle de classe traditionnelle n’est plus le modèle de référence, les élèves sont « libres » de se déplacer, de s’asseoir, de s’allonger, comme dans les écoles maternelles.

Une pédagogie innovante et alternative ?

C’est ce que laisse penser le documentaire. Pourtant le constructivisme scolaire occupe depuis plus d’un demi-siècle une place importante non seulement dans les débats éducatifs mais même déjà dans l’école.

C’est ainsi que cet enseignement alternatif se rencontre en réalité depuis des décennies, à des degrés et sous des formes diverses, dans la formation des enseignants (bien des considérations pédagogiques dans le documentaire sont répétées depuis des décennies dans les IUFM/ÉSPÉ), dans l’organisation de l’école (les cycles de la scolarité obligatoire, la suppression du redoublement), dans les programmes (le décloisonnement ou « l’observation réfléchie de la langue » en français dont la directrice de l’école « Colibri » donne un exemple dans le documentaire avec les homophones a/à) et même dans les examens (les TPE au lycée par exemple).

Plus que jamais même, ce type de pédagogie est dans l’air du temps pédagogique.

En choisissant le collège Clisthène, par exemple, Judith Grumbach promeut exactement le même modèle pédagogique… que le Ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de sa « Refondation de l’école » et de sa réforme du collège27. L’accompagnement personnalisé, les programmes par cycles, les projets interdisciplinaires s’y trouvent en effet largement promus.

On comprend pourquoi la ministre de l’Éducation nationale (de la majorité précédente) a applaudi et soutenu le documentaire de Judith Grumbach, en se gardant bien sûr d’évoquer les caractéristiques si particulières de ces écoles. Le film a reçu une publicité retentissante de la part de l’institution scolaire (IEN, Académies, CANOPE, CARDIE, DNE etc.) avec des projections organisées dans les ÉSPÉ. Les « professeurs en marche » de la nouvelle majorité ont également salué le film et organisé une projection28.

Une pédagogie bien plus institutionnelle qu’alternative, en somme.

« L’enfant chercheur »

Dans la pédagogie constructiviste, l’élève devient « acteur de son apprentissage » et même « chercheur ». À vrai dire, pour le directeur de l’école publique des « Bosquets », « l’enfant chercheur » est celui qui cherche… l’orthographe d’un mot dans le dictionnaire, par exemple. Qui pourrait y trouver à redire, tant qu’il ne s’agit pas de renoncer à apprendre l’orthographe ?

Mais d’autres pédagogues comme le chercheur en biologie François Taddei, vont beaucoup plus loin : « On est tous nés chercheurs ». La démarche d’expérimentation scientifique doit dès lors guider tous les enseignements, selon un modèle d’essai-erreur lui-même revendiqué comme « créatif » (faire une hypothèse, c’est inventer) et applicable indistinctement à toutes les disciplines. La démarche d'apprentissage est ainsi confondue avec la démarche scientifique.

Dans cette perspective, apprendre devient moins important qu’« apprendre à apprendre » et, pour les promoteurs de ce type de pédagogie, c’est évidemment une exigence plus grande. Pour Jérôme Saltet « la capacité première , c’est sans doute celle qui nous permettra d’être en capacité d’acquérir des connaissances pendant toute notre vie ». François Taddei l’a dit à propos de son rapport Former des constructeurs de savoirs collaboratifs et créatifs pour l’OCDE en 2009 : « En clair, l’école doit apprendre non pas des savoirs, mais à rechercher de l’information en utilisant les nouvelles technologies, à la critiquer, à la synthétiser et à produire de l’information en réseau ».29

Un discours iconoclaste qui se répand de plus en plus : certains vont même plus loin encore, comme le directeur de l’école « 42 » de Xavier Niel pour qui « apprendre ne sert à rien, c’est dangereux et ça rend idiot ».30

Dans l’esprit de François Taddei, non seulement les savoirs n’ont plus à être transmis aux élèves mais les élèves, autodidactes, deviennent eux-mêmes – en toute simplicité – producteurs de savoirs. Dans le documentaire, l’insistance ponctuelle de certains intervenants pour rappeler l’importance d’acquérir des fondamentaux ne laisse d’ailleurs pas d’étonner : comme si cela n’allait pas de soi…

À bien y réfléchir, rien ne semble pourtant plus inadapté qu’une démarche expérimentale pour les enseignements fondamentaux : on n’apprend pas par essai-erreur le décodage syllabique, l’orthographe des mots, la numération ou le calcul, pour donner quelques exemples évidents.

Mais peu importe. Dans la perspective constructiviste, plus grand chose ne distingue l’enfant de l’adulte : pour François Taddei, « les enfants sont de petits chercheurs et les chercheurs sont de grands enfants ».31 L’enfant doit, dès lors, être traité comme un adulte : ainsi, pour la directrice de l’école « Colibris », les dictées sont dépourvues de sens puisque les adultes n’en pratiquent pas32. De même, en cas de dispute, exiger d’un enfant qu’il demande pardon n’a aucun sens : « Est-ce que nous les adultes on le fait ça ? »

Dans ces écoles, explique Judith Grumbach, « les élèves participent aux décisions qui les concernent, peuvent initier des projets et font de la philosophie, ce qui leur apprend à formuler leur pensée, à développer leur esprit critique, à être empathique, à coopérer les uns avec les autres, et surtout à prendre confiance en eux et à comprendre qu’ils ont un impact sur le monde qui les entoure et donc plus tard, un rôle à jouer dans la société ».33

Bien sûr l’apprentissage doit aussi faire l’objet de répétitions, reconnaît la directrice de l’école « Colibri ». Mais la poésie fournit un exemple instructif de la liberté de l’enfant poussée jusqu’à l’absurde : apprendre des poèmes par cœur n’aurait pas d’intérêt pédagogique. Comme son propre fils lui en a fait prendre conscience, cette enseignante propose cette curieuse conception de la poésie : « La poésie, c’est l’expression écrite en liberté. Il n’y a pas de règles : on peut être au-dessus des règles d’orthographe, des règles de grammaire : on est dans la créativité. C’est merveilleux d’apprendre ça à des enfants ».

L’enseignant apprenant, l’enfant pédagogue

Le socio-constructivisme décline ce renversement de perspective :

« Ce sont des écoles où les enfants font des ateliers philo, apprennent à régler leurs conflits entre pairs, travaillent en groupe sur des projets mais collaborent également dans des disciplines comme la grammaire ou les mathématiques, pratiquent le tutorat et initient des projets écologiques et solidaires ».34

L’horizontalité du savoir grâce à Internet « lui confère une nouvelle forme de légitimité, et délégitime parallèlement le rôle des enseignants ».35

Conséquence de cette révolution : « la place de l’enseignant doit évoluer : c’est-à-dire que l’enseignant n’est plus celui qui a le savoir, puisque le savoir, tout le monde y a accès sur Internet ». Il faut certes « une base de données » (sic) pour pouvoir enseigner : « … néanmoins la place de l’enseignant n’est plus d’être celui qui sait ». La « posture de chercheur » est valable « pour les élèves comme pour les enseignants ! » Pour mieux promouvoir l’esprit critique et alors que le documentaire prône un enseignement de la confiance, il devient ici en réalité un enseignement de la défiance36.

L’enseignant devient un « un conseiller », « un observateur » : « c’est quelqu’un qui va apporter la bonne connaissance là où elle est utile et sinon va laisser l’enfant découvrir la connaissance ».

Si l’enseignant n’a plus tant besoin du savoir et devient lui-même un chercheur (« Il faut qu’on soit des chercheurs, tout le temps »), inversement les élèves sont amenés eux-mêmes à devenir des pédagogues, en pratiquant par exemple le tutorat.

Conformément à l’esprit du mouvement « Colibris », il s’agit de « faire des enseignants comme des élèves des acteurs de ce changement »37 : les élèves eux-mêmes doivent ainsi participer à la transformation de l’école : « L’école est une chose trop importante pour être confiée aux adultes » insiste-même même – iconoclaste – Thomas Blettery, directeur du programme éducation d’Ashoka et producteur d’Une Idée folle.

Dans la classe des « Bosquets », les élèves répètent tous sagement et en chœur la définition, affichée au mur, de ce qu’est un élève : « un acteur, un inventeur et un chercheur ! »

Pour le reste la parole est souvent donnée, dans le documentaire, aux élèves pour commenter, voire comparer, la pédagogie de leur enseignant ou de leur école, ce qui non seulement laisse perplexe (comment les enfants pourraient-ils être juges de pédagogies qui font débat chez les adultes ?) mais met le spectateur mal à l’aise (comment des élèves pourraient-ils juger librement la pédagogie de leur maître devant lui ?)38.

Pour la pluralité pédagogique ?

« Aucune de ces écoles n’applique les mêmes méthodes » affirme Judith Grumbach, qui n’hésite pourtant pas à illustrer les propos de certains enseignants avec la classe d’autres enseignants. En réalité, nous avons vu qu’il s’agissait plus d’une question de degré, du constructivisme tempéré au constructivisme radical.

Il n’y a pas « une solution magique unique miracle qui s’appliquerait exactement pareil pour tout le monde », affirme également François Taddei, qui fustige l’école archaïque de son grand-père tout comme Judith Grumbach critique l’école qu’elle a connue (ou plutôt la seule école qu’elle a connue, comme nous le verrons par la suite). Pas de « solution magique unique »… sauf un type de pédagogie qui prétendrait – comme le constructivisme, précisément – s’adapter à chaque élève !

Et, de fait, la revendication de pluralité pédagogique entre bien en totale contradiction avec la volonté, affirmée tout au long du documentaire, de transformer l’école. Le constructivisme serait ainsi le seul modèle pédagogique viable : il faudrait mieux former les enseignants, qui seraient malheureux, mais avec « LA bonne formation »39. Quand Judith Grumbach propose de « faire évoluer le collège vers plus de richesse pédagogique », on comprend qu’il ne peut s’agir que d’une pédagogie en réalité. « L’enjeu est évidemment la transformation de l’école publique pour rendre ces pédagogies accessibles à tous les enfants ».41

Il faut « sortir d’un modèle unique »77 pour un imposer un autre : celui du socio-constructivisme. Pour « améliorer la formation des enseignants », il faut leur enseigner à « mettre en œuvre ce genre de pédagogies ».40

On a mesuré d’ailleurs comment les réformes récentes tentent, sous couvert d’autonomie et de liberté laissée aux équipes et pour la première fois, d’imposer avec brutalité une pédagogie particulière, au mépris de la liberté pédagogique des enseignants. « Il faut encourager les enseignants à utiliser leur liberté pédagogique » : l’exhortation de Judith Grumbach n’est pas sans rappeler les injonctions paradoxales du ministère voulant imposer la réforme du collège41.

Avec une classe unique, dans une structure minuscule, les élèves de certaines de ces écoles sont d’ailleurs soustraits à la diversité pédagogique qu’ils rencontreraient nécessairement, avec différents professeurs dans n’importe quelle autre école.

Des écoles du bonheur ?

Solidarité, empathie et fraternité sont célébrées de façon vibrante dans ce documentaire, à travers notamment des chansons en plein air accompagnées à la guitare : on a vu pourtant ce qu’il en était du « vivre-ensemble » très à l'abri dans certaines de ces écoles.

À travers son documentaire ensoleillé, Judith Grumbach entend montrer « des écoles où les enfants sont heureux d'aller ».

C’est d’abord confondre le bien-être, condition nécessaire à l’enseignement, et le bonheur, que personne ne peut avoir la prétention d’offrir car chose trop délicate et personnelle. On peut d’ailleurs se demander dans quelle mesure une école qui prétendrait apporter le bonheur ne serait pas une école inquiétante.

Mais c’est également postuler – sans le dire – que les élèves ne se sentiraient pas bien dans les autres écoles : malgré des conditions d’enseignement moins enviables, les statistiques nationales et internationales montrent que les élèves français se sentent au contraire plutôt bien dans notre école42, contrairement à une idée fausse assenée sans cesse par ceux précisément qui veulent la transformer.

C’est enfin oublier que l’école a une mission première, à la fois plus humble et plus accessible que de donner le bonheur : enseigner. Mais, comme le déclare ailleurs Judith Grumbach, « ça suffit de former des gens "intelligents" ».45

En vue de ce bonheur, certaines pratiques pédagogiques s’apparentent à des techniques de coaching voire de conditionnement psychologique (bien éloignées de tout constructivisme), pour les petits comme pour les grands (« tu as toutes les possibilités d’aller où tes rêves te mènent » ; « il apprend à être bien avec lui-même » ; « j’étais un peu dans mon égo » ; « nous avons tous le crocodile » ; « j’ai besoin de te dire que j’ai été blessé.e quand… »). On voit ainsi des élèves répéter publiquement : « Je prends soin de moi et des autres ». Dans l’école Émile-Zola sont organisées des séances de « pleine conscience ». Au collège Clisthène, on évalue les « conduites sociales » des élèves sur les bulletins. Dans certaines écoles, le règlement des conflits est arbitré par les élèves eux-mêmes, parfois en séance publique, en toute bienveillance.

Il est facile, en vérité, d’enjoliver le réel pour faire croire au bonheur44 : le choix soigneux des écoles, des enfants, des moments, l’absence totale de contextualisation, l’ajout de musique y contribuent grandement.

Un entre-soi parfois problématique, une pédagogie unique pendant parfois toute une scolarité, un maître à penser unique, avec parfois comme finalité le bonheur dans l’appartenance au groupe : on a du mal à se convaincre que certaines de ces écoles puissent favoriser l’émancipation des élèves. À se demander même si les proclamations constructivistes les plus radicales sur la liberté de l’enfant ne sont pas l’expression d’une mauvaise conscience éducative.

Un film pour… ou contre l’École ?

On a vu quelles étaient les graves lacunes de ce curieux « documentaire » impressionniste : aucune contextualisation journalistique, aucun suivi d’aucune activité pédagogique, une confusion des pratiques des différentes écoles.

Judith Grumbach : une heureuse vocation publicitaire

« Je ne me considère pas comme spécialiste de l’éducation et ne suis donc pas légitime pour répondre à toutes les questions relatives au système éducatif et à son fonctionnement »41 prévient Judith Grumbach, la réalisatrice du documentaire.

Une précaution oratoire pourtant bien mise en défaut par le documentaire et son extraordinaire publicité. Pour donner une légitimité à son engagement à « redessiner l’école », et à défaut d’enseigner, la documentariste se met en scène lisant des ouvrages de pédagogie à la mode. Elle évoque également une « obsession » après le traumatisme des attentats de 201545, comme si l’école s’en trouvait responsable : un présupposé extrêmement grave et problématique, qui est d’ailleurs partagé par les ennemis les plus réactionnaires de l’École.

La mise en scène personnelle de l’auteur (« Je m’appelle Judith »), toujours très étonnante quand il s’agit d’un documentaire, participe de cet éternel : penser l’école à partir de son expérience personnelle (sa propre scolarité ou la scolarité de ses enfants).

« À vrai dire, je n’ai pas vraiment aimé l’école »1 ; « Je n’ai jamais été très heureuse à l’école »45 ; « J’avais quitté l’école avec bonheur et soulagement et ils m’ont tous donné envie d’y retourner »34 ; « Si j'étais allée dans une école comme ça, j'aurais sans doute plus vite trouvé mon chemin ».47

Pourtant Judith Grumbach a rapidement trouvé son chemin : fille d’un père journaliste et d’une mère célèbre dans le monde de la photographie46, Judith Grumbach a grandi sur les plateaux photos et, si elle s’est égarée pendant cinq ans dans le Web marketing chez « L’Oréal » à Londres47, elle a conçu des campagnes publicitaires « pour des grands groupes de luxe » et travaillé dans le magazine fondé par sa mère avant de se découvrir une heureuse vocation de documentariste engagée (dans la presse, certains la présentent comme « venue de la photo et de l'économie sociale et solidaire ») et de fonder sa propre société de production, à l’âge de vingt-huit ans.

Or, si le début d’Une Idée folle montre des photos de classe de sa scolarité ainsi qu’un grand plan nostalgique sur le Paris de son enfance, Judith Grumbach oublie étourdiment de préciser qu’habitant Saint-Germain-des-Prés, elle a accompli toute sa scolarité à l’École Alsacienne, une école privée sous contrat du très chic 6e arrondissement parisien, aussi courue et réputée pour sa pédagogie progressiste que pour sa sélection drastique : curieusement, la réalisatrice garde le souvenir d’une école « ouverte sur le monde malgré l'entre-soi social »47 :

« Alors que j’étais dans un milieu très protégé, dans une école « humaniste », cela n’a dérangé aucun de mes professeurs que je n’ouvre pas la bouche en classe pendant 14 ans. Je me sentais noyée dans la masse et je n’avais aucune confiance en moi ».1

Une école unique, dans l’entre-soi, des pédagogies actives (mais malheureusement encore trop d’élèves). En somme, et notamment dans son premier documentaire sur les pédagogies innovantes dans des écoles privilégiées, c’est son propre parcours que célèbre Judith Grumbach, qui est celui de la plus classique des reproductions sociales.

De curieux « experts »

C’est une autre des étrangetés de ce documentaire : pour parler de la pédagogie, la parole revient très souvent48 à des… non-pédagogues. Jérôme Saltet, Emmanuel Davidenkoff et François Taddei sont membre d’une même association, « a21 », dont le but est de « changer l’éducation en France ».49

Du haut de l’Olympe des idées pédagogiques, ces « experts et acteurs fondamentaux du renouveau pédagogique »50 ne s’abaissent pas à commenter les pratiques scolaires (brièvement) montrées dans le film mais délivrent des vérités générales sur l’éducation et, avec certains enseignants, une foule d’injonctions (« il est nécessaire de savoir évoluer » ; « la place de l’enseignant doit évoluer », « l’enseignant doit plutôt » ; « il faut mettre tout le système » etc.).

Comme Judith Grumbach, ces « experts » appellent sans cesse à la transformation de l’école : leurs injonctions comme leur intervention dans le documentaire entre quelque peu en contradiction avec l’affirmation de son auteur : « ce sont les enseignants qui font la transformation de l’école ».34

À quoi s’ajoute que ces interventions relèvent toutes d’un mélange des genres parfois étonnant.

L’un des intervenants, Jérôme Saltet est ainsi cofondateur d’une maison d’édition parascolaire (« PlayBac ») qui s’est donné pour mission de « changer l’éducation de nos enfants »51 : il est auteur d’ouvrages sur l’éducation, « spécialiste » de la question de la transition école-collège et participe « à un projet de collège innovant qui ouvrira ses portes dans quelques années ».

Un autre intervenant, Emmanuel Davidenkoff, est rédacteur en chef du « Monde Campus » depuis 2015. Or, nous en reparlerons, le documentaire a fait l’objet d’une importante publicité sur le site du « Monde ». Un débat14 a même été organisé à la rédaction du « Monde »… sur un documentaire dans lequel un de ses membres intervient !

Le troisième intervenant (et le plus important) n’est pas n’importe qui : François Taddei, chercheur et biologiste (dont on ne sait pas bien s'il est enseignant), a été chargé par la ministre d’une mission interministérielle dédiée à l'innovation pédagogique pour concevoir « un plan stratégique susceptible d'engager un changement d'ère et d'échelle pour la recherche et développement pour l'éducation ».52 Un élément qui n’est porté à la connaissance du spectateur, pas plus que son appartenance au réseau Ashoka. Heureusement, François Taddei rappelle souvent sa légitimité à penser l’École : les aptitudes de chercheur de son propre fils n’y ont pas été assez reconnues53.

Derrière des formules souvent aussi vagues que creuses54 apparaît parfois, chez ces « experts », une criante méconnaissance du système scolaire : ainsi Emmanuel Davidenkoff appelle-t-il à « cesser de noter hystériquement les élèves de manière individuelle »… quand les notes ont quasiment été supprimées partout en primaire, sujet principal du documentaire.

Aux énormités péremptoires (« le savoir n’est plus dans les livres »), particulièrement atterrantes s’agissant d’élèves de primaire, s’ajoute une méconnaissance de l’histoire de l’École républicaine : Emmanuel Davidenkoff évoque ainsi une École du « lire, écrire, compter » qui aurait été celle de l’après-guerre : or, l’âge de l’instruction obligatoire, avec le baby-boom, a précisément été porté à 16 ans en 1959 et l’enseignement secondaire généralisé dans la perspective d’une élévation générale de l’instruction conforme aux nouveaux besoins économiques d’un pays en pleine croissance. Mais le corollaire de son affirmation est plus grave encore : c’est postuler que l’école primaire n’aurait plus besoin aujourd’hui d’apprendre à « lire, écrire, compter ».

En revanche, dans la perspective constructiviste, les élèves de primaire devraient être capables, selon Emmanuel Davidenkoff, de faire « le tri entre une information, un savoir, une croyance, une rumeur » (sans consulter aucun livre, bien sûr !) : ils seraient donc capables de faire ce que même des professionnels de l’information, comme M. Davidenkoff, n’arrivent parfois à faire ! Au sujet de cet « esprit critique », M. Taddei défend une éthique de la recherche : « la vérification de ses sources ». C’est d’autant plus amusant de la part de ces deux intervenants que le documentaire relaie, dans un plan suivant, une citation constructiviste de Benjamin Franklin sur l’enseignement… qui n’est absolument pas de Benjamin Franklin55 : mais à quoi bon lire puisque « le savoir n’est plus dans les livres » ?

L’absence de compétence pédagogique, ou même scolaire, de ces trois intervenants a le mérite de la cohérence avec la thèse pédagogique du documentaire : apprendre à enseigner comme enseigner ne requiert plus d’être enseignant.

Le dénigrement de l’école

« Ce film est dédié à tous les enseignants » déclare cette « passionnée d’éducation »41 qu’est Judith Grumbach. Un documentaire très consensuel, qui célébrerait l’école donc. « Je suis outrée par certaines déclarations de nos hommes politiques sur les enseignants, certaines insinuations. Il faut absolument revaloriser ce métier ».45

Rappelons que l’un des membres les plus éminents d’Ashoka pour l’éducation n’est autre que Ken Robinson, pour qui « l’école tue la créativité » et l’éducation est « une vallée de la mort »56.

Peu importe : le documentaire viserait à « faire parler les gens ensemble : il est un outil de conversation. Il est un cri d'amour pour les enseignants. Il vise à les valoriser ».57

« Pour les enseignants », vraiment ? Pourquoi en ce cas célébrer « des individus un peu exceptionnels humainement »45 et appeler par ailleurs à « changer l’école » ? Car c’est bien « une autre vision de l’école » que propose la documentariste, une vision dont on a pu mesurer les limites et, dans une certaine mesure, l’hypocrisie. Ne nous y trompons pas : il s’agit bien de célébrer certains enseignants, certaines écoles et une certaine pédagogie : « les enseignants de ces écoles font le rêve fou de former une future génération de citoyens épanouis et responsables qui auront à cœur de transformer positivement la société qui les entoure ».58

Le producteur du documentaire (et directeur du programme éducation Ashoka en France) célèbre « des lieux d’apprentissage, d’épanouissement et d’émancipation à la fois ordinaires et hors du commun. Certains d’entre eux ont rejoint le réseau Ashoka et s’engagent à nos côtés pour contribuer à transformer la façon dont les enfants grandissent. Une Idée Folle met un coup de projecteur essentiel sur ces individus qui, avec une humilité déconcertante et une énergie dépassant l’entendement, façonnent l’éducation de demain ! »33

La ministre de l’Éducation ne s’y est pas trompée, qui a souligné que ces écoles ne sont pas « ordinaires » : on y remarque « l'engagement des équipes, leur personnalité pour jouer sur la motivation des élèves ». C’est également ce qu’a compris Stéphanie de Vanssay, une responsable nationale du SE-Unsa, syndicat d’enseignants se présentant comme progressiste : « À voir ces bouilles d’enfants heureux à l’école, on rêve que tous les enfants de France puissent profiter d’une scolarité aussi épanouissante, ce qui est loin d’être le cas, au vu du nombre encore trop élevé de décrocheurs ».59 Le décrochage en primaire est pourtant très limité mais tout est bon pour dénigrer les collègues.

Ces écoles auraient un « rêve » commun et « fou » : « le projet d’une société plus juste, plus égalitaire, plus responsable, vraiment solidaire et respectueux de l’environnement » : les autres écoles formeraient le projet d’une société plus injuste, moins égalitaire, moins responsable, pas vraiment solidaire ou respectueuse de l’environnement ? Au collège Clisthène, « on fait avec les élèves un travail qui leur ouvre l’esprit ». Et, dans les autres collèges, on leur fermerait ?

Dans ces écoles on trouve « un vrai apprentissage des valeurs portées par notre devise républicaine : la liberté, l’égalité et la fraternité ». On a pu le constater ce qu’il en était pour certaines d’entre elles en effet.

En réalité, sous couverts de refuser « la tendance médiatique morose voire décliniste »33, ce documentaire dénigre l’école française avec une belle obstination.

Certaines pratiques scolaires sont explicitement présentées comme des absurdités pédagogiques : l’apprentissage de poèmes par cœur, la pratique de la dictée, l’évaluation notée (« hystérique ») ou individuelle des élèves. Toute pédagogie autre que socioconstructiviste ne semble plus avoir sa place à l’école. L’organisation scolaire même est critiquée : les différentes disciplines, la salle de classe traditionnelle, l’autorité en classe. Le documentaire promeut une « école fondamentale » à laquelle bien des réformateurs aspirent, pour des raisons bien loin d’être pédagogiques.60

M. Taddei fustige « un système éducatif basé sur la compétition »… qu’on voit pourtant mal opérer dans nos écoles primaires !

Mais on trouve également dans le documentaire, consacré – rappelons-le – à des écoles primaires (à l’exception du collège Clisthène), toutes sortes de critiques en creux : l’absence de personnalisation de l’enseignement, le manque de bienveillance, la sélection. Certaines vont jusqu’à la caricature, comme M. Taddei : « On ne va pas garder le 1% d’élite et les autres n’auront pas le droit de passer le bac, ça paraîtrait complètement absurde de proposer ça aujourd’hui ».

Le titre même Une Idée folle fait référence à la chanson « Sacré Charlemagne » (1964) de France Gall, qui regrette – sur un mode naïf et enfantin – l’existence même de l’école.

Nouvelle « idée folle » cinquante ans plus tard : en toute humilité, « réinventer l’école ». Avec une école primaire constructiviste et une école secondaire à son image.

Quant à ceux qui critiqueraient cette critique acerbe de l’École, qu’ils sachent à quoi s’en tenir : « Il y a une phrase que j’aime bien : « Ceux qui pensent que c’est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent ». Je pense que ça résume pas mal la philosophie du film ».45

Une grande entreprise de culpabilisation

On ne voit, dans ce documentaire idéalisé, aucune de nos écoles difficiles, avec des conditions matérielles insalubres, avec des conditions d’enseignement difficiles, un échec scolaire massif et une pénurie chronique de personnels.

« Je sais bien que beaucoup d’enseignants vont voir ce film et se dire que les enfants de leurs classes ne ressemblent pas à ceux que l’on montre ici » et que « l’école ne peut pas tout », concède la réalisatrice. Et pourtant, conclut un enseignant à la fin du documentaire, « n’importe qui peut y arriver : s’il est motivé, s’il aime les enfants, s’il aime ce qu’il est en train de faire : il peut faire des choses extraordinaires, que ce soit dans le privé ou dans le public, que ce soit à la ville, à la campagne, toutes ces choses-là sont possibles. »

Message optimiste qui résonne comme une accusation terrible pour tous ceux qui sont, d’une façon ou d’une autre, confrontés à la réalité d’un échec qui très souvent les dépasse.

Judith Grumbach dénonce le principe même des inspections pédagogiques en France mais n’hésite pas à se faire elle-même inspectrice dans son documentaire : il faut, selon elle, « surtout former des profs épanouis. Un mauvais prof, c’est d’abord un prof en difficulté ».45 « Ce qui m’a frappé c’est que les enseignants que j’ai rencontrés avaient tous l’air de se sentir à leur place, et de faire leur métier en accord avec ce qu’ils sont ».34 Et les autres ?

L’enthousiasme du directeur des « Bosquets », qui dit se sentir en vacances pendant qu’il enseigne, est également accablant : « Je me sens vivant… je m’ennuie moins dans ma classe, c’est plus alimentaire : c’est devenu vraiment un métier passionnant ».

Une injonction absurde au changement est assenée tout au long du documentaire (« Dans un monde qui est en accélération ultra-rapide avec les technologies … il est nécessaire de savoir évoluer en permanence » ; « On est dans un monde qui change extrêmement vite et dans lequel il y a plein de défis »). Le travail en équipe est présenté comme un impératif catégorique, la « remise en cause personnelle », comme fondamentale, dans la posture non plus de l’enseignant mais du chercheur : il faut « sortir de notre petit confort personnel ».

Un changement devant venir des acteurs de l’école qui a la vertu, comme nous le verrons, de disculper l’État lorsqu’il n’accomplit plus ses missions.

« Feel good movie » ? Bien au contraire : un film qui peut indigner par ses non-dits, ses caricatures, et son hypocrisie. Qui insulte des centaines de milliers d’enseignants aussi bienveillants que les autres mais ne choisissant pas leurs élèves ou leurs conditions de travail.

Derrière la fausse spontanéité de Judith Grumbach (« J’avais l’intuition que c’était là qu’il fallait regarder pour changer les choses »1… alors que les écoles avaient été préalablement sélectionnées par Ashoka61), le documentaire s’inscrit dans la promotion active d’une entreprise bien plus ambitieuse.

Ashoka : une autre philosophie de l’École

Le documentaire Une Idée folle présente son producteur Ashoka comme une « association » regroupant « le plus grand réseau d’innovateurs sociaux au monde », qui accompagne « hommes et femmes qui déploient des solutions nouvelles, durables, aux grands enjeux contemporains ».

Une présentation quelque peu arrangée pour les besoins du documentaire car, pour Ashoka, ces « innovateurs » sont plutôt des « entrepreneurs » comme nous le verrons.

Qu’est-ce qu’Ashoka ?

Ashoka n’est pas tout à fait une « association » comme on pourrait l’entendre en France mais une organisation à but non lucratif (« nonprofit organization »), fondée par Bill Drayton en 1980 et dont le siège est situé à Arlington, Virginie, aux États-Unis :

« Il a travaillé pour McKinsey, l’un des géants états-uniens prospérant sur le grand marché mondial de l’éducation. On y voit qu’il a aussi travaillé pour le gouvernement Carter. Comme le dit avec emphase une fellow d’Ashoka, c’est dans cette immixtion du public et du privé que se trouve le projet d’Ashoka. »62

La mission que se donne cette organisation est internationale : soutenir partout dans le monde les « entrepreneurs sociaux » qui apportent « des solutions systémiques à des problématiques sociales et environnementales ». De belles intentions même si le discours, appliqué à des pays développés comme la France, résonne étrangement comme une action humanitaire.

L’organisation récolte des dons de fondations caritatives et de bienfaiteurs fortunés (mais aucune subvention d’aucun gouvernement) qu’elle utilise comme un fonds d’investissement à capital-risque de plusieurs dizaines de millions de dollars. L’association identifie, sélectionne puis accompagne les « fellows Ashoka » dans le développement de leur « projet » avec une éventuelle « bourse de soutien ».

Son slogan (« Everyone a changemaker »/« Tous acteurs de changement »), s’il rappelle l’esprit de « Colibris » (faire sa part), a aussi des accents managériaux : l’innovation pour l’innovation, le changement comme fin en soi : il faut « s’adapter à la folie du monde » déclare même François Taddei dans Une Idée folle.

Il y a pourtant des « changements » moins souhaitables que d'autres.

Rien qu’en France ses moyens dépassent largement ceux d’une simple « association » (comme elle est présentée par le documentaire de Judith Grumbach) : une équipe d’une quinzaine de cadres63, pour la plupart diplômés d’écoles de commerce et occupant toutes sortes de responsabilités (de « France country leader » à « Project manager »). En France, les partenaires financiers sont nombreux : la Fondation Bettencourt-Schueller, BNP-Paribas, Veolia, Malakoff-Médéric, la fondation Schneider etc.

Que pourrait-on reprocher à une association si bien organisée et animée de si belles intentions philanthropiques ?

Une force de frappe médiatique

S’il y a une chose qu’Ashoka sait faire, c’est communiquer : le « réseau » d’Ashoka est médiatique. De fait, l’organisation est très soucieuse de son image comme de son influence dans le monde, comme en témoigne son baromètre64.

En plus de partenariats financiers et d’une chaîne YouTube très active, Ashoka a noué en France des partenariats avec les médias français (« Le Monde », « L’Express », « BFM-Business », « L’Opinion »).

Parfois même, les médias sont des « fellows Ashoka » (comme « Spark news ») ou encore un journaliste du « Monde » enrôlé dans une production d’Ashoka (Emmanuel Davidenkoff intervenant dans le documentaire de Judith Grumbach). En 2016 déjà, plusieurs entretiens « en partenariat avec Ashoka » (commercial) ont donné la parole à François Taddei ou à des enseignants de « changemaker schools » sélectionnées par Ashoka65.

En 2017, Une Idée folle a donné un exemple de belle séquence médiatique pour promouvoir la philosophie Ashoka. Le documentaire a reçu une promotion professionnelle, avec bande-annonce (plus d’un million de vues), dossier de presse, talk TedX, site Internet, page Facebook ainsi de nombreuses avant-premières dès 2016 (dont une en présence de la ministre de l’Éducation). Judith Grumbach a participé à plusieurs évènements (« EduSpot », « FuturEdu17 », « ChangeNow » etc.). La sortie officielle du documentaire, le 7 mars 2017, a été couverte par de nombreux médias (avec bien peu de recul critique, à vrai dire).

Toute l’année, des « projections citoyennes » ont ensuite été organisées partout en France. À la rentrée de septembre 2017, « Le Monde » a relancé la publicité du documentaire, avec un article, un tchat en direct avec Judith Grumbach , un débat et surtout le libre visionnage « en exclusivité » du film sur le site du quotidien pendant trois jours.

Il faut dire qu’Ashoka entretient des liens particuliers avec l’un des propriétaires du journal, Xavier Niel : avec le « village Ashoka », l’organisation a rejoint « l’aventure Station F » de Xavier Niel en tant que partenaire.66

De fait, la fondation de Xavier Niel, tout comme son « école 42 »67 (nécessaire pour « changer les choses » face à système éducatif qui « ne marche pas »68), utilise également la philanthropie comme levier promotionnel au service de desseins plus vastes.

Les « changemakers » Ashoka pour l’éducation

Les « fellows Ashoka » sont sélectionnés parce qu’ils « mettent leurs qualités entrepreneuriales au service de la résolution de problème sociétaux à grande échelle ».69

Or, pour un tiers des membres d’Ashoka, « l’urgence c’est de transformer la façon dont nos enfants grandissent ». Voilà pourquoi, selon Ashoka, sur les 3 300 « pionniers » (sic) du réseau, plus d’un millier s’intéressent à la question de l’éducation : « Ils viennent des quatre coins du monde. Ils sont enseignants, entrepreneurs, parents ou encore chercheurs ».33

En fait d’enseignants ou de chercheurs, ce sont surtout en France des entrepreneurs sociaux marqués par leur expérience de parent ou d’élève. François Taddei, « fellow Ashoka » depuis 2010, est bien le seul représentant de l’enseignement (supérieur) : le documentaire de Judith Grumbach oublie d’ailleurs d’indiquer son appartenance au réseau Ashoka.

Pour le reste, la douzaine d’autres « fellows Ashoka », comme les intervenants du documentaire de Judith Grumbach, n'ont ni expérience de l’école ni compétence pédagogique70. Leur vrai point commun ? Souvent frappé par les défaillances du système éducatif, ils ont fondé une « association » philanthropique ou une « entreprise sociale » en lien plus ou moins lointain avec un enjeu scolaire ou parascolaire (la garde d’enfant, le bilinguisme précoce, l'intégration des enfants sourds ou autistes, l'écologie dans le préscolaire, l’initiation à la pratique instrumentale ou à la photographie etc.). Certaines n’ont même strictement aucun rapport avec l’école, ce qui ne peut que laisser perplexe sur le choix des « acteurs de changement ».

Mais surtout, si Ashoka défend une nouvelle « éthique », la liste des « fellows Ashoka » pour l’éducation en France n’est pas sans poser quelques petits problèmes. Les entreprises, si « sociales » qu’elles soient, cherchent d’abord leur profit propre. Même les associations accompagnent leur démarche vertueuse de toutes sortes de partenariats avec de grandes entreprises ou d’activités commerciales très développées, avec la vente – quasi professionnelle – de produits, de services, d’applications, de formations coûteuses.

Bref, des « entrepreneurs sociaux » qui, pour un certain nombre, ressemblent à s’y méprendre à de simples entrepreneurs, même si Ashoka s’en défend71.

Difficile dès lors de démêler la pureté des intentions de ce qui devient un business : on en a un exemple avec les premières « changemaker schools » sélectionnées par Ashoka en France : elles étaient toutes privées et pour la plupart hors contrat (comme en témoigne le premier documentaire – depuis disparu – de Judith Grumbach pour Ashoka). En intégrant ensuite des écoles publiques, l’entreprise d’Ashoka est devenue plus insidieuse en même temps que plus consensuelle.

Car telle est la philosophie très libérale d’Ashoka : le salut de notre société en perdition viendra avant tout des entreprises. Comme l’ont bien compris deux enseignants très critiques :

« Pour Ashoka les entrepreneurs sauveront le monde, à condition qu’on les laisse faire, à condition que tout devienne entreprise, services publics comme ONG, à condition que tout devienne marchandise, et notamment l’éducation. »62

D’où, en France, l’installation naturelle de l’organisation dans son « village Ashoka » de la « Station F », inaugurée le 29 juin 2017 par Emmanuel Macron, président de la « startup nation ». C’est « l’innovation sociale au cœur du plus grand campus de startup du monde ». Il s’agit de « concilier technologie et social » (« Tech for good ») ou « innovation et philanthropie » : « Les 1000 startups présentes à STATION F sont toutes des entreprises sociales en puissance »72 Comme dit Romain Dichampt, directeur du développement Ashoka France, « on doit mettre entre les mains des entrepreneurs sociaux les pouvoirs magiques de la technologie ».

Pas étonnant qu’Une Idée folle ait été applaudi par toutes les startups rêvant elles aussi de « réinventer l’école » en prenant pied sur le vaste et prometteur marché de l’école73. Les « changemakers » ne perdent rien à être aussi des money makers.

Après tout, la philanthropie aussi peut être lucrative. Une Idée folle n’échappe d’ailleurs pas à la règle : les « projections citoyennes » ne sont pas toujours gratuites (les recettes étant partagées avec les cinémas)74 et le DVD sera commercialisé pour Noël au prix (peu associatif) de 20€.

En vérité, c'est l'idée même d'association ou d’action publique désintéressée qui se trouve corrompue par cette révolution de « l’entreprenariat social », l’expression constituant une contradiction dans les termes : une entreprise ne sert que ses intérêts propres.

L’entreprenariat social donne un visage humain à une société libérale dans un contexte de compétition mondiale généralisée. Comme dit Bill Drayton, fondateur et président d’Ashoka, non sans une certaine candeur : « Un entrepreneur social ne se contente pas de donner un poisson, ou d’apprendre à le pêcher, il ne sera satisfait que lorsqu’il aura révolutionné toute l’industrie de la pêche … »

En France, Ashoka ambitionne d’ailleurs de révolutionner une autre « industrie » : l’éducation.

« Transformer l’expérience éducative »

« Pour être acteur de changement et contribuer à transformer positivement la société, les nouvelles générations doivent acquérir des compétences et des qualités essentielles telles que la prise d’initiative, la collaboration ou l’empathie. Ashoka rassemble des entrepreneurs sociaux et établissements scolaires pionniers, des experts et des influenceurs du secteur de l’éducation pour accélérer ce changement de paradigme et déclencher la transformation de l'expérience éducative. »63

Et tant pis si ces « experts » et « influenceurs » qui doivent révolutionner l’école n’ont donc ni expérience ni compétence pédagogique (à l’image des « experts » du documentaire de Judith Grumbach, qui sont parfois les mêmes).

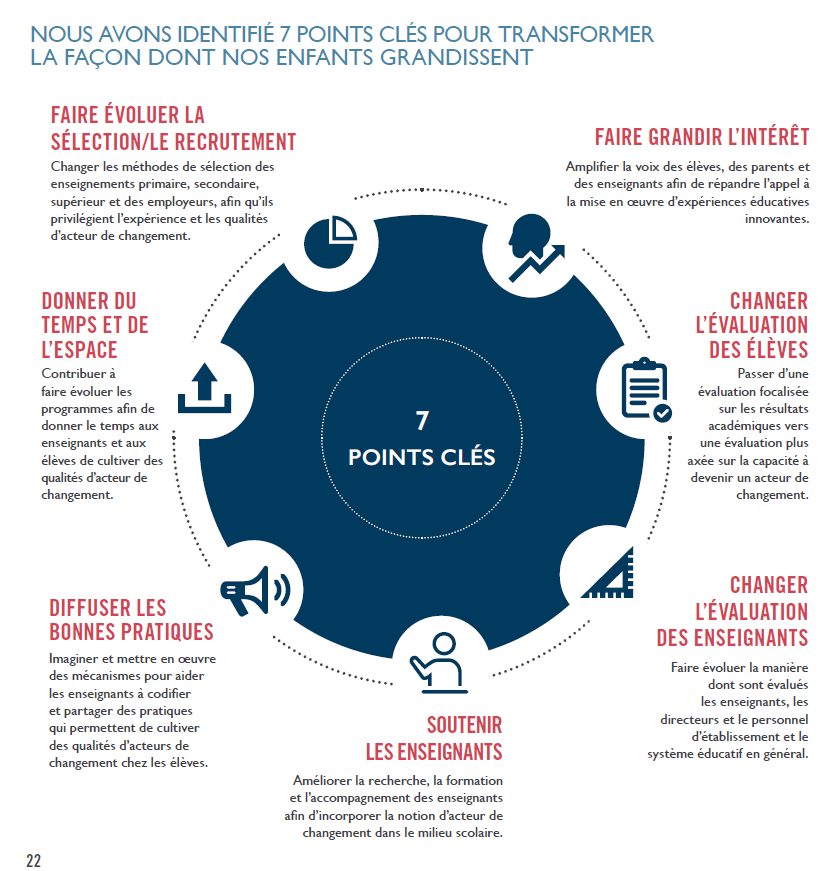

Pour un tiers des membres d’Ashoka, en effet, « l’urgence c’est de transformer la façon dont nos enfants grandissent ». Mais pourquoi ? Et la transformer comment ? Quelle vision de l’école est celle d’Ashoka ?

Des « changemaker schools » sont identifiées, sélectionnées, connectées et mises en lumière par Ashoka pour « cultiver », « faire émerger la prochaine génération d’acteurs de changement »93 avec « l’apprentissage de nouvelles compétences ».75 Il ne s’agit donc pas seulement d’apprendre autrement mais également d’apprendre autre chose. Pour Thomas Blettery, « change manager » diplômé d’une école de commerce et directeur éducation Ashoka France76, il s’agit d’acquérir « des qualités indispensables » comme « la prise de risque et d’initiative, la créativité, ou encore la capacité à travailler en équipe ».

Un lexique qui n’est pas sans rappeler le lexical managérial, étrangement appliqué à des enfants de maternelle ou de primaire dans le documentaire de Judith Grumbach : « cultiver une génération de citoyens épanouis, créatifs, entreprenants, conscients des enjeux sociétaux et confiants dans leur capacité à faire bouger les lignes du monde qui les entoure ».

On retrouve, sur le site du mouvement alternatif « Colibris » et dans un étrange mélange des genres, de nombreux éléments de langage qui fleurent bon la disruption, le management moderne dans l’entreprise en même temps que le socio-constructivisme appliqué tantôt aux élèves tantôt aux enseignants : il faut, avec les « acteurs de changement » et autres « facilitateur d'innovation », développer l’« agilité », faire « bouger les lignes », « bousculer les certitudes », « favoriser la culture de l’innovation », « faire évoluer les pratiques », « redonner du sens » à l’enseignement avec des « projets innovants » pour former les « citoyens de demain » et construire, grâce des élèves « acteurs de leur apprentissage » et ayant appris « à devenir acteur de leur vie », « l’éducation du XXIe siècle ».77

La confusion constructiviste enfant/adulte prend dès lors tout son sens, tout comme les pédagogies « de projet » préparant au travail en équipe dans l’entreprise en open-space : d'ailleurs, sur ce modèle comme les élèves, les professeurs doivent se convertir au travail en équipe et « adhérer au projet » de l'établissement scolaire. Il faut redonner de l’« empowerment » aux enfants à l’école. « L’autonomie » prépare la mise en concurrence et « la coopération » ou « la prise d’initiative » entrent au service d’une compétition plus large. François Taddei, dans le documentaire, assigne même l’idée de « fraternité » au travail en équipe dans l’entreprise. La « créativité » est la déclinaison de l’innovation marketing, et « apprendre à apprendre », de la formation continue pour une plus grande agilité et flexibilité. Comme les employés ou les entrepreneurs, les élèves doivent valoriser autant, sinon plus, leurs « soft skills » que leurs « hard skills. »

Il faut former des citoyens « entreprenants et heureux », déclare Jérôme Saltet : le terme « entreprenant », appliqué aux élèves, n’est évidemment pas employé au hasard et les entreprises hi-tech promettent également le bonheur à leurs employés. La transformation des élèves en « acteurs de changement » est d’ailleurs assignée à l’école comme but unique par Ashoka, de façon quasi-obsessionnelle comme on peut le constater sur ce graphique93 :

Programmes, recrutement, évaluation des élèves, méthodes pédagogiques, évaluation des enseignants : les ambitions d’Ashoka sont démesurées et évoquent celles d’un véritable programme de gouvernement.

De fait, c’est bien l’employabilité et l’insertion sur le marché de l’emploi qui s’impose d’emblée dans le documentaire de Judith Grumbach (« la plupart des jeunes qui sortent du système scolaire aujourd’hui vont faire un métier qui n’existe pas à l’heure où on se parle ») ou dans le discours de son producteur Ashoka.78 Sommée de faire face à l’urgence des mutations économiques dans le monde, l’éducation est ainsi grossièrement confondue avec la formation (professionnelle), et ce… dès l’école maternelle.

Ce progressisme scolaire s’apparente dès lors à une véritable régression quant à la conception de l’école. Le discours d’Ashoka, sous un jour plus avenant, trouve bien des similarités avec celui de l’OCDE, comme en témoignent le rapport pour l'OCDE rédigé par François Taddei en 2009 ou, plus récemment, un entretien d’Andreas Schleicher, « le père du classement PISA », dans le « Monde » « en partenariat avec Ashoka ».79

Pire : des similarités avec le discours du MEDEF sur l’éducation : puisqu’il faut « travailler autrement », il faut aussi « former autrement ». « Plus que jamais l’école et l’entreprise doivent mettre en œuvre les moyens pour préparer et accompagner les jeunes dans ce monde en mutation profonde ».80 En 2017, un manifeste du MEDEF81, entendant « faire aimer l’entreprise » aux élèves, offre les mêmes constats et préconisations qu’Ashoka, avec la même pureté d’intentions :

« Les ruptures à l’œuvre (économiques, numériques, sociétale et environne-mentales) mettent « l’employabilité » des salariés au cœur des défis pour les prochaines années … En matière d’enseignement et d’éducation, notre ambition est que, dans 10 ans, 100 % des élèves soient citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tout au long de leur vie. […] En France, davantage encore que dans d’autres démocraties, l’École est investie d’une double mission, qui a été progressivement sacralisée, d’émancipation collective et individuelle , héritée de la Révolution, et qu’une tradition persistante et influente veut encore parfois aujourd’hui opposer à celles de l’entreprise. […] Les rapports à l’information, à l’image, au texte… évoluent, modifiant jusqu’aux modes de raisonnement et d’apprentissage. [..] le seul statut juridique de l’établissement ne préjuge pas a priori la qualité des enseignements : l’enseignement dispensé par les établissements dits privés, y compris hors contrat, méritent le soutien de la Nation dès lors qu’ils dispensent un enseignement de qualité. […] L’esprit d’entreprendre n’est pas inné ou donné, mais se construit. […] Parce qu’il libère les potentiels individuels y compris des enseignants , l’esprit d’entreprendre permet, dès le plus jeune âge, de développer la capacité à imaginer et produire une grande quantité de solutions, d’idées ou de concepts permettant de réaliser de façon efficace puis efficiente avec le renfort des connaissances et de la maturité. En somme, il s’agit de favoriser en chacun la créativité. Dès l’école primaire, l’esprit d’entreprendre trouve à se mettre en œuvre notamment à travers des exercices faisant appel aux habiletés manuelles et aux activités de découverte et d’investigation (exemple : Dispositif « Main à la pâte ») […] Pour les jeunes, l’entreprise est une promesse d’autonomie et d’émancipation »

Une émancipation bien loin de celle promise par une École véritablement révolutionnaire, celle de Condorcet par exemple.

Allons plus loin encore : les meilleurs « acteurs de changement » ne sauraient être que de futurs entrepreneurs et les nouvelles compétences semblent moins destinées à tous qu’à une élite. Ainsi, comme le reconnaît benoîtement la fondatrice d’une école privée hors contrat proposant à des tarifs exorbitants un enseignement bilingue, son école promet « l’émergence de nouveaux leaders, éthiques et créateurs de qualité pour la société et le monde ».82

C’est d’ailleurs le crédo plus général d’Ashoka : préparer « la nouvelle génération de leaders capables de faire face à des mutations rapides dans leur secteur et à de nouveaux enjeux, en réconciliant business et social ».83

Le nouveau consumérisme scolaire

Malgré la promotion du « vivre ensemble » et de l’apprentissage de la « citoyenneté », l’École n’est plus présentée dans le documentaire comme ce bien commun qui nous permet à tous de faire république.

Le problème dépasse celui de la simple ségrégation sociale. C’est toute une philosophie alternative de l’École qui se trouve ainsi promue, conçue comme un service personnel : une école choisie, une pédagogie choisie, des enseignants choisis, un rythme choisi. C’est bien la « liberté de choix » qui se trouve promue au nom de la « diversité éducative ».77

Dans cette perspective bien éloignée de l’idéal républicain, l’École est un marché comme un autre, ses usagers sont des clients, la scolarité devient une « expérience ». Les parents, pour être satisfaits, exigent dès lors un service adapté à chaque enfant. Le documentaire se termine d’ailleurs sur le satisfecit des parents très contents de l’école qu’ils ont choisie pour leur enfant.

À Clisthène, on s’efforce de « trouver des enseignements qui soient adaptés à leurs besoins ». « Chaque individu est différent de ses voisins », déclare Jérôme Saltet, « pas la même manière d’apprendre, pas le même rythme ». Judith Grumbach appelle à « une école où chaque enfant serait traité comme une exception ».2

Il est facile de comprendre pourquoi une telle promesse rencontre, dans la crise actuelle de l’École, un succès grandissant auprès des parents d’élèves. Les vendeurs de cours particuliers, comme Acadomia, l'ont bien compris qui représentent les enfants de leurs clients comme des génies dont le « talent » est ignoré. L’Éducation nationale elle-même promet d’ailleurs aujourd’hui un enseignement de plus en plus « personnalisé ».

À l’instar de Judith Grumbach (« Je me sentais noyée dans la masse »1), l’École n’est jugée qu’au seul prisme de l’expérience personnelle, forcément négative. La vocation même d’enseignant, la fondation de certaines écoles même puisent dans cette expérience : « J’ai eu la chance d’avoir eu un enfant qui n’a pas du tout aimé l’école et cet enfant-là m’a appris ce que c’était que le métier d’enseignant » déclare la directrice de l’école « Colibris ».

Mais le plus sinistre est que cette conception d’une École-service s’abrite derrière un nouvel humanisme de façade, comme celui du mouvement « Colibris ». « Pour construire une société plus écologique et plus humaine », il faut « redonner à chacun son pouvoir de citoyen » contre « le choix d’une institution centralisée » :

« De nos jours de plus en plus de citoyens ne sont pas satisfaits de l'école de la République, qui peine à se rénover face aux enjeux de citoyenneté, d'écologie, d'équité, de mixité sociale... Ces citoyens veulent en conséquence participer aux choix pédagogiques qui conditionnent l'éducation des enfants. De plus en plus créent même des écoles alternatives, hors contrat avec l’État, et y développent d'autres formes de pédagogie, convaincus qu'il faut aujourd'hui sortir d'un modèle unique. »

Le consumérisme scolaire se trouve ainsi légitimé par les meilleures raisons du monde. Pourtant, comme le dit Judith Grumbach (avec qui on sera d’accord ici mais sans doute pas pour les mêmes raisons) : « La façon dont on éduque les enfants conditionne la société dans laquelle on vit. »45

Non seulement la personnalisation de l’enseignement est bien difficile à mettre en œuvre dans les conditions réelles d’enseignement, non seulement son efficacité comme son équité sont discutables puisqu’elle organise la ségrégation dans la réussite, mais la question est même philosophique : la mise en œuvre d’un enseignement personnalisé est-elle seulement souhaitable dans une école collective de la République ?

On voit, en tout cas, comment ce consumérisme scolaire fait étrangement coïncider des aspirations libérales et libertaires. Il rejoint d’ailleurs, même s’il s’en défend, les aspirations des plus réactionnaires des promoteurs de la libéralisation de l’école.

Pour un désengagement des institutions

Dans Une Idée folle s’exprime la critique d’un « système vertical », d’une « institution centralisée » comme l’Éducation nationale77, avec son cadre rigide d’enseignement ou ses programmes.

On y rencontre par ailleurs deux témoignages sympathiques, venant de deux professeurs de l’école publique, qu’être « entreprenant », c’est ne plus attendre de l’État qu’il remplisse ses missions.

Celui du directeur des « Bosquets » d’abord, qui a construit lui-même le mobilier dont sa salle de classe était dépourvue à son arrivée en poste. Et celui d’une enseignante du « Blé en herbe » ensuite, dont l’initiative pour reconstruire son école rurale vétuste fait l’objet d’un bien plus long développement, dans le documentaire de Judith Grumbach, que sa pratique pédagogique : « Il pleuvait à l’intérieur de la classe et de la salle de sieste, on allait devoir finir par fermer ».84 « Un designer de renommée internationale » a alors conçu « une école de rêve », inaugurée en 2015 et financée pour un tiers par une fondation philanthropique, la « Fondation de France ». Le mobilier a été pris en charge par le ministère de la Culture. On ne peut que se réjouir pour les élèves de cette jolie école : « Ça devrait exister partout » dit même un habitant du village. Ce serait même une mission de l’État ou des collectivités locales que d’offrir des conditions d’enseignement décentes à tous, plutôt que les préfabriqués de Trébédan ou d’ailleurs.

La charité ponctuelle et conditionnelle d’une fondation privée, est-ce vraiment le modèle de « citoyenneté » que l’on veut pour le XXIe siècle ? Et qui peut penser un seul instant que ce principe exceptionnel de financement puisse être étendu aux 50 000 écoles de France ?

Ashoka célèbre le « fundraising » comme modèle économique (c’est en effet celui des grandes écoles de commerce85) ou le « crowdfunding ».86

À la croisée du privé et du public, on trouve également le Centre de Recherches Interdisciplinaires (CRI) fondé par François Taddei, « fellow Ashoka », dont le fonctionnement et les activités pédagogiques innovantes sont financés (entre autres) par la Fondation Bettencourt Schueller (FBS). Le CRI abrite par conséquent un « Master Approches Interdisciplinaires du Vivant - Liliane Bettencourt », une « Ecole Doctorale Interdisciplinaire Européenne « Frontières du Vivant » - Liliane Bettencourt (FdV) », une « Chaire Orange » ou une « Chaire AXA-Paris Descartes ».87 L’investissement initial de la Fondation Bettencourt Schueller dans le CRI s’est élevé à 28 millions d’euros. On comprend dès lors que François Taddei, promoteur de l’innovation dans l’éducation et chargé officiellement par le ministère d’un rapport sur le sujet, s’interroge sur le rôle que la philanthropie peut y jouer.88

Au-delà du documentaire, les initiatives entreprenantes des « fellows Ashoka » partent, elles aussi, des carences (réelles ou supposées) de l’État. Ainsi l’initiative, saluée par le Ministère de l’économie, de cette startup proposant pour les enfants autistes « qui n’ont pas de solutions éducatives ou de personnel qualifié »89 des formations et une application payante réalisée « avec le soutien du Ministère de l'Éducation nationale ».

Une « économie » plus budgétaire que solidaire, on le voit, qui dispense l’État, avec la meilleure conscience du monde, d’assurer ses missions les plus fondamentales. Déresponsabilisé par « l’entreprenariat social », il applaudit son propre désengagement.

Les luttes sociales ne sont plus collectives, mais individuelles.

La philanthropie… contre le service public

Drôle d’idée, pour une organisation philanthropique, d’avoir choisi un nom impérialiste comme celui d’Ashoka.

Cet empereur indien du IIIe siècle av. J.-C., converti au bouddhisme, représente précisément un régime expansionniste et civilisateur90. Moins d’État pour un nouvel ordre dans lequel l’initiative privée prendrait une plus grande place, sous l’égide, par exemple, d’une organisation philanthropique internationale. On est finalement bien loin de « la part du colibri » puisqu’il s’agit bien de transformer le système dans son ensemble.

L’idéal d’Ashoka, si philanthropique qu’il prétende être, ne correspond pas exactement à notre idéal républicain. Sa promotion est moins celle d’une certaine solidarité que d’une certaine économie, libérale bien sûr, et même d’une certaine conception – très américaine – du rôle de l’État et donc du statut de l’École. Le mot « république » ne se rencontre ni sur le site d’Ashoka ni dans Une Idée folle qui ne cesse pourtant de promouvoir la citoyenneté. Il faut croire que l’idéal républicain n’est plus un horizon satisfaisant pour notre école et qu’il laisse indifférent une organisation américaine avec sa propre philosophie de la politique et de l’économie.

Dans cette conception, l’éducation est le secteur le plus symbolique : s’efforcer de le libéraliser – contre toute une tradition historique française – exige bien des précautions, dans le choix des mots et dans le déploiement de la communication.

Selon Jean-Marc Guesné, directeur Ashoka France, il s’agit d’enclencher « des mouvements de fond qui transformeront positivement notre société ».93 Mais que peut bien signifier l’expression « notre société » pour une organisation internationale d’origine américaine ? « L’éclairage et les retours des entrepreneurs sociaux du réseau ont donné à Ashoka une position unique et une vision d’ensemble » : une vision que les défenseurs de l’école républicaine ou même de la république française ne peuvent, évidemment, pas appréhender.

Il faut sortir des vieux schémas obsolètes, par exemple « faire tomber les barrières entre social et business ».91 Ashoka se veut un laboratoire pour « imaginer les modèles économiques d’intérêt général de demain »93 et une grande machine pour ensuite les mettre en œuvre : l’organisation étudie combien ses fellows parviennent à « influencer la politique » pour engager des « changements systémiques ». C’est presqu’une définition du lobbying : Ashoka aime à rappeler qu’elle est l’un des ONG « les plus influentes du monde ».92

Ashoka a pourtant une vision particulière de la place de l’État dans une société : « la co-création de solutions à la croisée du social, du business et du public »93 : s’agissant de l’École, Thomas Blettery se veut rassurant : « Nous ne nous situons pas en opposition au système public, mais au contraire à ses côtés ».71 Ashoka transforme le paysage de « l’économie solidaire et sociale » : « Il y a dix ans il y avait deux mondes : d'un côté les ONG pour résoudre les problèmes sociaux et de l'autre les entreprises », s'enthousiasme Judith Grumbach à l’occasion de l’anniversaire d’Ashoka.

« Dans cette économie de demain, les acteurs de secteurs différents font tomber les barrières entre social, public et privé »94 : avec cette promesse pour l’État : un « service des usages à moindre coût ».

Le discours va en réalité souvent plus loin : Ashoka prône la « gouvernance par les acteurs locaux ».77 Après l’élection d’Emmanuel Macron en 2017, le directeur France d'Ashoka a signé une tribune saluant « l'arrivée au pouvoir de la société civile » et appelant à un « renouveau démocratique » et à une « révolution politique » par la création d’« un nouveau mode de gouvernance ».95 Pour Judith Grumbach, « ce sont les enseignants qui font la transformation de l’école » : or, comme on l’a vu, Une Idée folle élude consciencieusement dans l’école tout ce qui ne relève pas de la pédagogie.

Le changement devant venir des acteurs, l’État ne peut plus tout à fait occuper la même place96. Il est d’ailleurs désigné comme défaillant : « Nous faisons le pari de miser sur des individus qui ont décidé de consacrer leur vie à une cause qui les touche profondément et à laquelle l’Etat n’apporte pas de solution satisfaisante à leurs yeux ».71

L’éducation, donc.

Avec cette stratégie pleine de cynisme : « pour faire évoluer le système, il faut le prendre en tenaille ».45

Xavier Niel, partenaire d’Ashoka à travers « Le Monde » ou la « Station F » et à la tête de sa propre fondation philanthropique (et défiscalisée)97 ne dit pas autre chose lorsqu’il définit un « libéralisme de gauche » et lorsqu’il promeut l’application de « l’économie collaborative à l’éducation » :