- Messages : 18379

Les pratiques de lecture de la jeunesse

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Messages : 280

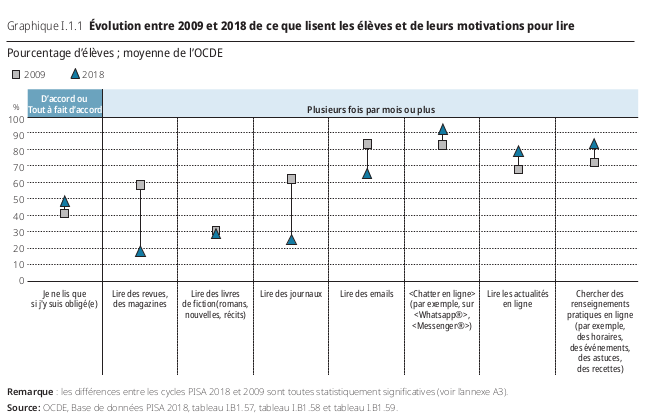

Loys écrit: Dans PISA 2018 :

Dans ce graphique, il manque deux indicateurs qui me paraissent important :

1/ Le temps passé à lire des livres numériques (au format EPUB, PDF ou autre). On peut, soit extrapoler aux documents numériques de tous types (manuels PDF, cours en PDF, livres au format PDF...), soit faire la distinction entre les types de contenus. La question de savoir si on distingue la lecture d'un livre au format papier ou au format numérique mérite en tout cas d'être posée. Idem pour les revues et les magazines, d'autant que certains d'entre eux ont abandonné leur édition papier pour "survivre" uniquement en ligne.

2/ Le temps passé à lire des "scans", notamment de mangas mais aussi de BD, par rapport à leur édition imprimée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

- Les chiffres d'utilisation des liseuses par les enfants (2% des enfants) sont trop faibles pour être détaillés.

- Au cours des 12 derniers mois, seuls 11% des enfants ont lu des bandes-dessinées/des livres sur les supports numériques (jeux vidéo 43% ou regarder de courtes vidéo 45%)

- Dans les 12 derniers mois, 31% des enfants (0-14 ans) ont lu (livres, romans, bandes-dessinées, mangas) tous les jours ou presque, 24% une à deux fois par semaine, 11% une à trois fois par mois, 13% moins d'une fois par mois. Le détail par âge n'est malheureusement pas renseigné. Peut-on déduire de ces chiffres que 21% des 0-14 ans n'ont pas lu du tout dans les 12 derniers mois ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

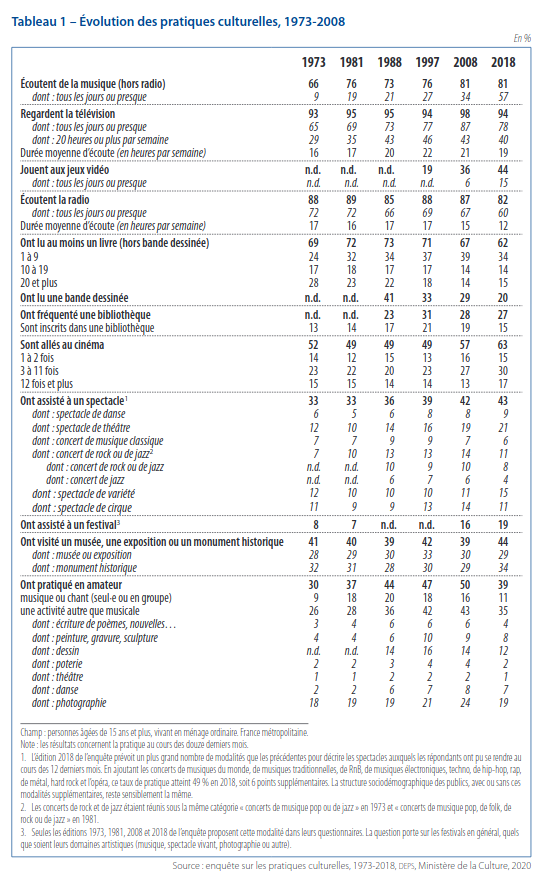

Près de cinquante ans d'observation des comportements de la population française en matière de participation culturelle, du début des années 1970 à la fin de la décennie 2010.

Depuis le début des années 1970, le ministère de la Culture réalise régulièrement l'enquête Pratiques culturelles qui est devenue, au fil du temps, le principal instrument de suivi des comportements des Français dans le domaine de la culture et des médias.

La 6e édition de cette enquête nationale a été réalisée en 2018, après celles menées en 1973, 1981, 1988, 1997 et 2008. Le dispositif a été identique pour les cinq premières éditions : sondage auprès d'un échantillon représentatif de la population de la France métropolitaine âgée de 15 ans

www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Et...elles/L-enquete-2018

De 1988 à 2018, la proportion de personne ayant lu un livre (hors bandes dessinées) au cours des douze derniers mois est passé de 73% à 62% (de 95% à 81% chez les diplômés de l'enseignement supérieur), ce qui signifie qu'un diplômé de l'enseignement supérieur sur cinq ne lit pas

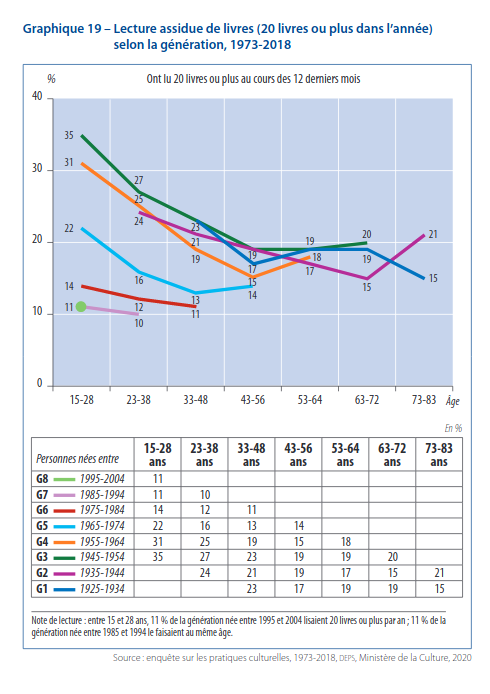

Les lecteurs assidus (20 livres et plus hors bandes dessinées au cours de douze derniers mois) ont vu leur proportion passer de 22% à 15% entre 1988 et 2018 : la tendance est plus marquée chez les 15-24 ans (de 22% à 11%) et les 25-39 ans (de 24% à 10%). Même chez les diplômés de l'enseignement supérieur, de 48% à 24%.

Chez ces derniers, la proportion de faibles lecteurs (1 à 9 livres) est passée de 23% à 36%

Les 15-24 ans inscrits dans une bibliothèque sont passé de 18% en 1973 à 36% en 1997 puis 17% en 2018.

Parallèlement, les 15-24 ans jouant à des jeux vidéo sont passés de 45% à 83% entre 1997 et 2018 (et pour les diplômés d'études supérieures de 20% à 46%).

www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Et...-en-France-CE-2020-2

Le dossier : www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creatio...elles-en-France.pdf2

Extraits :

Synthèse : six grandes tendances

[...]

Une place croissante de la culture dans le quotidien des Français

[...] Phénomène émergent de la dernière décennie en tant que pratique de masse, les usages numériques sont ainsi devenus, en une décennie, majoritaires dans le quotidien des jeunes, qu’il s’agisse de l’écoute de musique en ligne, de la consultation quotidienne de vidéos en ligne, des réseaux sociaux ou encore des jeux vidéo. [...]

Le déclin de pratiques associées à la génération du baby-boom

[...] Cette génération se distingue en effet par des comportements culturels particulièrement développés, à la différence des générations antérieures comme postérieures : ses membres ont en particulier beaucoup lu de livres et continuent de le faire, [...] Mais avec le vieillissement de cette génération et la moindre fréquence de ces pratiques au sein des générations suivantes, la participation à certaines activités culturelles s’érode. Prolongeant un mouvement observé dès le début des années 1990, la lecture de livres diminue durablement au sein de la population ; les publics de la musique classique peinent à se renouveler et un risque d’affaissement de la fréquentation des sites patrimoniaux (musée, exposition ou monument historique) apparaît dans les dix dernières années.

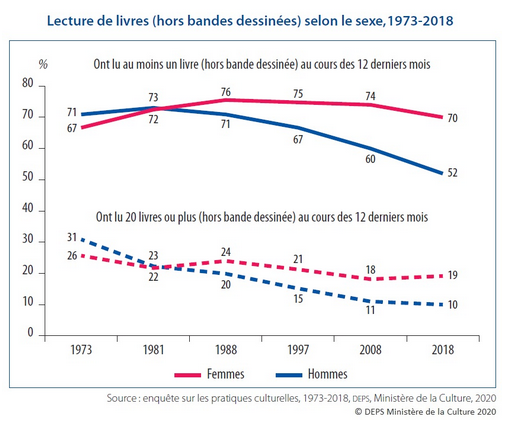

[...] Recul de la lecture et développement des publics des bibliothèques

Malgré une fréquentation des bibliothèques en hausse, en particulier par les jeunes publics, la lecture – aussi bien de livres que de bandes dessinées – est une pratique qui continue de baisser au sein de la population. Mouvement ancien, observable dès les générations qui ont suivi les baby-boomers, il se traduit aujourd’hui par un lectorat devenu particulièrement rare au sein des jeunes générations. L’érosion de la lecture chez les femmes étant moins marquée que chez les hommes, une nette féminisation du lectorat s’opère et contribue à transformer son visage : plus souvent masculin et jeune dans les années 1970, il est devenu plus féminin et plus âgé [...]

Baisse des pratiques de lecture au fil des générations

Après une hausse sensible au cours des années 1970 et 1980, la pratique de lecture de livres (hors bande dessinée5) décline à partir des années 1990.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

Avec les rééditions modernes des "Martine", encore un bel exemple de déni.

Clé utilisateur/ secrète de la configuration non valide

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

Présent dans les médiathèques, en vogue chez les éditeurs, objet d’événements culturels, en pointe dans les milieux associatifs, le livre audio se montre pourtant encore timidement dans les salles de classe. L’incitation à lire, à faire lire les élèves ne rencontre pas chez les enseignants l’engouement social que connait cet objet qui s’est subrepticement introduit dans le monde de la lecture. Suspicion d’illégitimité littéraire ? De béquille scolaire pour contourner le texte ? Et si, à l’inverse, le livre audio était considéré comme un support pédagogique apte à développer les compétences de lecture des lecteurs fragiles mais aussi experts ? S’il renouait avec le plaisir enfantin d’écouter des histoires ou le plaisir séculaire qu’offraient les aèdes et les conteurs, mais, quelques années ou siècles plus tard, avec de surcroit la possibilité de se constituer une culture littéraire, de fréquenter des textes d’auteurs, de rentrer en littérature ? Et si la lecture orale incitait à aller vers le texte, ou l’inverse le texte à aller vers sa lecture orale ? Et si certains livres audio étaient d’authentiques créations littéraires et artistiques grâce aux grands acteurs qui leur prêtent leur voix et aux mises en scènes sonores très élaborées qui les accompagnent parfois ? Et si, finalement, écouter ou produire des livres audio possédaient des vertus pédagogiques...

• Lesquelles ?

• Comment les explorer ?

C’est à ces deux questions que tente de répondre cette ressource, en évacuant d’emblée les considérations techniques. Il suffit en effet d’un smartphone équipé d’un lecteur de fichiers audio et d’un enregistreur, d’écouteurs dont est déjà équipée une majorité d’élèves. Le logiciel Audacity (libre et gratuit) peut aussi être utile pour créer des livres audio nécessitant des montages sonores élaborés. De larges bibliothèques de livres audio gratuits et libres de droits sont à disposition de tous2. Par ailleurs, les activités d’écoute qui nécessitent de la concentration, et celles d’enregistrement qui nécessitent du silence, gagneront à être conduites en dehors de la classe3.Initiées en classe, accompagnées par le professeur et scandées en étapes progressives, ces activités pourront ainsi se prolonger en autonomie par le travail personnel des élèves, ou faire l’objet d’un travail en enseignement à distance.

A l'origine, Emmanuelle Goulard -IEN Lettres Histoire-mai 2020 : lettres-hg-lp.ac-noumea.nc/IMG/pdf/l_aud...ivre_en_cours_de.pdf

«Ecouter une histoire, ce n’est pas lire»... Il faut pour saisir les limites de ce propos revenir rapidement sur les deux grandes catégories de capacités qui constituent la compétence LIRE :Les capacités de bas niveaux: conversion des phonèmes en graphèmes, reconnaissance directe des mots mais parfois encore indirecte pour les faibles lecteurs qui continuent à déchiffrer en reconstituant chaque mot, syllabe après syllabe. Ces lecteurs en très grande difficulté, menacés pour certains par l’illettrisme, utilisent toutes leurs ressources cognitives à ce déchiffrage laborieux et ne disposent plus de ressources suffisantes pour se consacrer aux activités complexes de hauts niveaux. Les capacités de hauts niveaux: compréhension et interprétation qui mobilisent à leur tour des opérations mentales coûteuses en ressources cognitives telles qu’inférer, anticiper, mémoriser, généraliser, spécifier, etc. Ecouter une histoire lue ne mobilise donc pas les capacités de bas niveaux, c’est entendu, mais ce n’est que dans cette acception réductrice de la lecture que peut s’entendre l’idée qu’écouter une histoire, n’est pas lire, car en revanche, l’audio-lecture active les capacités de hauts niveaux, ce qui est sans doute plus inattendu. Que l’histoire soit en effet lue sur papier ou qu’elle soit entendue, elle mobilise pour la comprendre et l’interpréter les mêmes opérations cognitives, les mêmes connaissances lexicales et les mêmes univers de référence. Or comme l’audio livre déleste du déchiffrage, il permet aux élèves en grande difficulté de lecture d’activer les compétences de compréhension et d’interprétation qui sont systématiquement inhibées à la lecture d’un texte écrit. Des exemples d’activités de compréhension sont proposées dans la séquence consacrée à l’audio-lecture de Nam Bok, le hâbleur de Jack London ( lettres-hg-lp.ac-noumea.nc/spip.php?article57 )«Oui, mais s’ils ne lisent jamais de textes, ils n’apprendront jamais à décoder...» Il n’est évidemment pas question d’utiliser l’audio-lecture pour contourner le texte écrit mais bien de s’en servir pour permettre aux élèves en difficulté de travailler des compétences auxquelles seul ce type de lecture ouvre l’accès. Il n’est également pas question d’utiliser exclusivement la lecture orale mais bien comme l’indiquent les programmes de diversifier les modalités et les supports de lectures, en poursuivant parallèlement la consolidation des apprentissages fondamentaux. Cependant, l’audio-livre ne pourrait-il pas venir aussi à la rescousse du déchiffrage, en proposant par exemple des exercices de repérage sur le texte écrit, de phonèmes ou de mots,simultanément lus et entendus ? Ne pourrait-on améliorer la reconnaissance directe de mots et augmenter la fluence, dont on sait qu’elle freine la compréhension en deçà du seuil fatidique de 15000 mots à l’heure, en proposant à l’élève de lire le texte à voix haute,au même rythme que celui qu’il écoute? Dans cet objectif et pour ce public, l’utilisation d’un prompteur peut constituer un précieux auxiliaire pour enregistrer ou écouter un audio-livre. En accès libre et gratuit (par exemple , www.freeteleprompter.org ), le prompteur fournira aux élèves les plus en difficulté, un support de lecture dont la vitesse de défilement et la taille des caractères sont ajustables aux capacités de chacun. «Bon, mais alors quelle plus-value pour les élèves déjà bons lecteurs?»Outre le plaisir de s’entendre raconter une histoire, ce qui n’est déjà pas négligeable, les bons lecteurs pourront se livrer à des lectures analytiques en adoptant les mêmes démarches que celles mises en œuvre sur les textes.On habitue les élèves à formuler des hypothèses de lecture à partir de leurs premières impressions et à les corriger par un retour sur le texte. Un lycéen de la voie professionnelle doit en effet être en mesure de reformuler le sens général d’un texte, de sélectionner en autonomie ce qui lui paraît mériter d’être analysé, et de justifier une interprétation globale en l’étayant par des passages choisis par lui,indiquent les programmes de 1èreet terminale bac pro. Accompagné d’une feuille pour consigner au fil de l’écoute, traces écrites, prises de notes,hypothèses, indices, saillies du texte, l’audio-livrene favoriserait-ilpas cette recherche d’autonomie que visent les nouveaux programmes ? Ne facilitera-t-il pas l’abandon du traditionnel «questionnaire de lecture» qui entraine les élèves à répondre aux questions bien plus qu’à se questionner en les obligeant à emprunter des pistes de lectures imposées? N’aidera-t-il pas au repérage de passages, aux écoutes successives et aux rétro-lectures dont les élèves sont si peu friands, grâce au chronomètre de défilement et au curseur tactile? L’écoute de poèmes ou de pièces de théâtre ne se rapprocheront-elles pas davantage des conditions de réception de ces genres oraux par essence? Des assonances, un alexandrin, une stichomythie, ou une anaphore sont sans doute plus aisément identifiables auditivement que textuellement. La notion complexe de double énonciation au théâtre peut être amorcée avec l’audio-livre, tout comme son scénario sonore peut initier la réflexion sur les choix de mises en scène au théâtre ou au cinéma. Quel que soit le genre, la mise en voix peut également contribuer à révéler les sens cachés du texte comme le suggère Dominique Pinon, acteur qui prête sa voix pour la réalisation d’audio-livres,lors d’une interview accordée à l’association La plume de Paoni «Jean Echenoz a un style, des figures de style, des accidents de phrase qui sont souvent surprenants et drôles. Il a une façon de s’exprimer qui ne tient vraiment qu’à lui et qui peut donc s’avérer comique. La lecture agit alors véritablement comme un révélateur.»? Pour finir, on notera qu’un audio-livre se prête aussi bien à une écoute cursive qu’analytique, à la découverte d’une œuvre intégrale comme d’un parcours de lecture, offrant ainsi toutes les modalités et supports de lectures que préconisent les programmes. Le groupement de textes ou le parcours de lecture peuvent même s’envisager comme l’illustre l’émission radiophonique Ça peut pas faire de mal de Guillaume Gallienne. Outre les bénéfices pédagogiques que pourront en retirer tous les élèves, qu’ils soient lecteurs experts ou en difficulté, on peut espérer que l’audio livre contribuera éprouver ce fameux plaisir de lire comme en témoigne cette enquête du CNL qui indique que 21% des adolescents ont écouté des livres-audio et que cette expérience a été appréciée par 70% d’entre eux.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18379

En partenariat avec la Comédie-Française, Drameducation a demandé à cinq auteur⸱ice⸱s francophones d’adapter cinq pièces du célèbre dramaturge. Objectif : renouveler son oeuvre pour la rendre accessible au plus grand nombre, et notamment à ceux qui apprennent le français à travers le monde. [...] Notre projet est de renouveler Molière afin de le rendre plus accessible, souligne Jan Nowak. En discutant avec des professeurs de français et de FLE à travers le monde, nous nous sommes rendu compte que les pièces d’origine étaient trop difficiles pour leurs élèves. Tant au niveau de la longueur que de la langue, un peu périmée.

www.franceculture.fr/emissions/affaire-e...redi-10-fevrier-2021

Suite à l'initiative 10 sur 10 de Drameducation en partenariat avec la Comédie-Française, qui propose à dix auteurs francophones de réécrire des pièces de Molière, le professeur de littérature des 17ème et 18ème siècles Marc Escola explique comment moderniser la langue sans la trahir.

En partenariat avec la Comédie-Française, l'initiative 10 sur 10 de Drameducation, centre international de théâtre francophone en Pologne, invite des jeunes auteurs et autrices francophones à réécrire les pièces de Molière pour que les élèves puissent y avoir accès plus facilement, ou du moins, d'une manière nouvelle. La langue de Molière est-elle devenue trop ardue pour les écoliers d'aujourd'hui ? S'agit-il d'une question de structure de phrases, de lexique, ou de difficultés à se concentrer ? Réponses au micro de Marie Sorbier avec Marc Escola, professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste de littérature des 17ème et 18ème siècles.

Le théâtre comme outil d'apprentissage de la langue française

L'objectif de l'initiative pédagogique 10 sur 10 est de permettre à dix auteurs et autrices francophones de proposer, grâce à Molière, de nouvelles pièces destinées essentiellement à l'enseignement du français en langue étrangère (FLE).

Il ne s'agit pas de dépoussiérer Molière, mais d'inventer avec lui des pratiques pédagogiques et des nouvelles formes d'écriture dramatique pour les dramaturges d'aujourd'hui.

Marc Escola

Selon le professeur de littérature, reste que la langue de Molière est aujourd'hui ardue pour les élèves français et francophone. Si Corneille et Racine se souciaient dès le 13ème siècle du vieillissement de leur langue, en rééditant plusieurs fois leurs œuvres afin d'en moderniser la langue, ce n'est pas le cas de Molière, qui n'a publié qu'une seule version de ses pièces dans la majorité des cas.

Par ailleurs, les textes imprimés de Molière ne sont pas nécessairement les textes que jouaient Molière et sa troupe. Par exemple, un abrégé des Précieuses ridicules par Mademoiselle Dejardins, future Madame de Villedieu, femme de lettres et dramaturge, ne correspond pas exactement au texte imprimé par Molière l'année suivant la première représentation de la pièce.

La langue de Molière a vieilli, et son humour est daté, estime Marc Escola. Ainsi, les termes qui amènent le débat sur le mariage entre Armande et Henriette dans Les Femmes savantes ne résonnent plus avec les jeunes lecteurs d'aujourd'hui. En effet, sauront-ils qu'un beau noeud signifie un mariage ? De même, pour comprendre ce dialogue, il faut savoir qu'au 17ème siècle, le terme fille désigne précisément une femme non mariée, et pas seulement une adolescente. Plus encore, lorsqu'Armande parle d'étrange image, elle ne fait pas référence à quelque chose de bizarre, mais plutôt à un élément qu'elle juge monstrueux, démesuré : le phallus.

En quoi Molière est-il drôle ?

Une première manière de mieux comprendre le texte serait de se demander à quoi riaient les contemporaines de Molière. Cette démarche d'histoire des mentalités peut se matérialiser au moyen d'annotations au texte, comme l'ont fait les professeur.e.s Georges Forestier, Claude Bourqui ou Lise Michel. Ces derniers se sont employés à montrer que Molière avait développé un humour de connivence avec le public contemporain : ses textes étaient criblés d'allusions à la culture galante et mondaine de son époque.

Il faudrait presque une note pour chaque vers ! Ce qui est d'autant plus significatif, c'est que les notes de la Pléiade de Molière ne suffisent pas : tout ce travail éditorial est adossé à une base de données, "Molière 21", où sont décryptées tous les jeux de mots, toutes les allusions et plaisanteries de connivence de Molière avec ses contemporains.

Marc Escola

Il me paraît délicat de postuler que Molière aurait touché un comique intemporel. Au théâtre, les comédiens, dramaturges et metteurs en scène font un énorme travail de médiation et d'appropriation.

Marc Escola

Une méthode alternative serait de se demander de quoi nous pouvons rire aujourd'hui avec Molière. C'est la façon de faire des comédiens et metteurs en scène d'aujourd'hui, et une opportunité potentielle sur le plan pédagogique. Offrir des réécritures contemporaines de Molière, comme celle de Marianne Dansereau où les personnages féminins des Précieuses ridicules sont devenus des influenceuses et des Youtubeuses, pour inciter les élèves à s'intéresser aux textes originaux, c'est bien le pari du Centre international de théâtre francophone de Pologne et de l'initiative 10 sur 10.

Il s'agit de travailler avec des élèves à une comparaison, de confronter la scène de Molière à ce qu'un dramaturge d'aujourd'hui a voulu en faire.

Marc Escola

Les Précieuses ridicules est un texte particulièrement difficile, précise Marc Escola, dans la mesure où les deux protagonistes principales ont pour référence les romans de Mademoiselle de Scuderi, qui sont ignorés du public d'aujourd'hui. Il faudrait alors inventer ou s'approprier autrement ce décalage entre culture livresque et culture du monde réelle.

Toutes les idées sont bonnes à prendre. Il n'est pas aberrant de penser aux influenceuses d'aujourd'hui pour Les Précieuses ridicules, pour peu qu'on mette en scène des personnages qui pensent pouvoir intégrer facilement le monde de YouTube, en copiant maladroitement d'autres Youtubeurs.

Marc Escola

Le comique de Molière fonctionne sur des sketches. Ce qu'il y a de plus proche de l'humour de Molière aujourd'hui, ce serait peut-être l'humour des Youtubeurs. Marc Escola

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.