Ou le vieux rêve d'une éducation automatisée

À l’approche du sommet 2025 de l'intelligence artificielle à Paris, comment ne pas célébrer ce qui apparaît comme l'avenir « en marche » de l'éducation... car on n’arrête surtout pas le progrès !

Le rêve un peu idiot d’une éducation augmentée par la technologie n'a, en réalité, rien de bien nouveau1.

Dans la presse émerveillée2, la nouvelle ministre de l’Education nationale, convertie récemment aux vertus de l'intelligence artificielle, a vu relayer ses regrets sur le retard des enseignants face à la « démocratisation » (sic) de son usage par les élèves. « Démocratisation » car il s’agit, à coup sûr, d’un progrès, lors même que, dans les faits, les usages relèvent d’une régression éducative sans précédent.

De façon quelque peu contradictoire, il est longuement fait état du caractère problématique ‒ par elle-même ‒ de l'intelligence artificielle générative (ses hallucinations, ses biais).

En vérité, elle souffre même d'un défaut beaucoup plus grave que ces menus accidents, comme nous l’avons montré ici3 : son incapacité, au fond, à comprendre quoi que ce soit. L'intelligence artificielle n'offre, de la pensée, qu'une illusion.

Mais suivons le raisonnement : parce donc qu’elle est problématique, il faudrait en généraliser l'utilisation en classe, par souci de prévention, et pour développer l'esprit critique des élèves : il faut, semble-t-il, beaucoup d'intelligence pour utiliser cette intelligence.

L'urgence serait donc de former des enseignants aux graves problèmes de ce qui est, par ailleurs, présenté comme un « outil » : voilà qui laisse perplexe.

D'autant, précise-t-on, qu'il faudrait utiliser le moins possible cet « outil » démocratique mais peu écologique.

Ce que ChatGPT fait vraiment à l'éducation

Mais, au delà des problèmes propres à ce curieux outil « capable du meilleur comme du pire », personne ne semble s'interroger sur le problème bien plus grave que constitue la réalité des usages que font les élèves de cet « outil ». Usages rarement évoqués, lors même que « ChatGPT métamorphose la triche scolaire » 4.

Car, même si l'intelligence artificielle était parfaitement vertueuse, même si elle était dépourvue d’aucune faille, l'utiliser pour se dispenser de faire un travail scolaire (apprendre à raisonner, à rédiger, à s'exprimer dans une autre langue, à résoudre un problème etc.) est tout sauf vertueux pédagogiquement.

C'est même exactement l'inverse.

Un élève qui demande à ChatGPT de traduire ou de rédiger en espagnol n'apprend rien en espagnol. Un élève qui demande à ChatGPT de trouver un plan ou de rédiger à sa place n'apprend pas à trouver un plan ou à rédiger.

Drôle d'« outil », donc, qui fait régresser les élèves.

Récemment, une collègue interrogeait un lycéen en difficulté en anglais mais qui avait miraculeusement rédigé, à l’occasion d’une évaluation en classe, des phrases parfaites dans un anglais parfait : interrogé par la suite, il était tout bonnement incapable de retraduire ce qui était écrit sur sa propre copie.

Perte de temps pour l'enseignant, perte de temps pour l'élève : où est le progrès pédagogique promis ?

Mais peu importe. Cet usage pervers ‒ mais « démocratisé » ! ‒ devrait donc trouver son pendant dans l'usage des enseignants : les early adopters de cette (énième) nouvelle technologie sont déjà désignés comme des pionniers pédagogiques d'une « révolution » des « méthodes d'apprentissage » : rien moins !

Car, si l'intelligence artificielle générative peut faire le travail des élèves, elle peut aussi... faire le travail des enseignants !

On imagine bien le résultat : des professeurs fournissant aux élèves un travail qu'ils n'ont pas préparé, et des élèves faisant semblant de le faire.

Le miracle de la technologie, en somme !

Une « révolution » anti-pédagogique

Une « révolution » anti-pédagogique

Au centre de cette révolution pédagogique, une lubie pédagogique qui mine l'enseignement depuis des années : l'injonction à l'individualisation des apprentissages.

Aucune réflexion n'est portée sur cette nécessité de personnaliser l'enseignement : il s'agit, avec la technologie, de la porter à l'extrême, c'est-à-dire de l'appliquer à chaque élève. Les enseignants n'en sont-ils pas incapables, ce qui justifie par avance la nécessité de la machine (car on suppose qu'elle peut le faire5) ?

Certains enseignants s'enthousiasment déjà, avec la bénédiction numérique de l'institution scolaire : l'intelligence artificielle pourrait enfin permettre aux enseignants de faire autre chose que d'enseigner !

Ne pourrait-elle pas, par exemple, décharger les enseignants de la correction de copies ‒ ce travail si ingrat6 ?

Même si c'était possible ‒ ce dont on peut parfaitement douter, en vérité ‒, comment ne pas comprendre que, si les enseignants pouvaient être ainsi déchargés de ce fardeau, ce serait bien vite les condamner à d'autres fardeaux : plus d'élèves, plus de classes, par exemple ?

Plus grave encore, puisque la lecture patiente et la correction attentive d’une copie est précisément l’acte le plus personnalisé de l’enseignement : comment ne pas voir que ce serait tout simplement renoncer à connaître nos élèves et leurs difficultés ?

Le contraire de ce qui est promis, en somme.

1 Ne serait-ce que depuis quinze ans, on ne compte plus (comme en témoigne notre veille sur l'école numérique) les prétendues révolutions pédagogiques par le numérique qui se sont révélées décevantes : des moocs à la classe inversée, en passant par les tableaux interactifs, l'enseignement du code, la réalité virtuelle, les tablettes en classe, les ENT, les serious games etc.

Un exemple français se distingue, qui préfigure le fonctionnement l'intelligence artificielle générative en vogue depuis fin 2023 : en 2012, avec le programme D’Col, l’Education nationale voulait mettre les collégiens de l’éducation prioritaire face à des agents conversationnels automatisés pour surmonter des difficultés qu’ils n’avaient pu surmonter avec leurs enseignants. Le fiasco s’est terminé, dix ans plus tard, par la fermeture du programme dans la plus grande discrétion. Voir notre analyse sur D'Col du 3 janvier 2014 : « Un cas D’Col du numérisme »

2 Dans « Le Monde » (abonnés) du 8 février 2025 : « L’intelligence artificielle à l’école, une révolution déjà en marche »

3 Voir notre analyse d’une dissertation par ChatGPT sur un sujet de baccalauréat 2024 en français : «Dialogue avec un fou » (17 août 2024)

4 Dans « Le Monde » (abonnés) du 8 février 2025 : « Intelligence artificielle : comment ChatGPT métamorphose la triche scolaire »

L’éducation nationale, qui n’a pas souhaité répondre au Monde, semble avoir du mal à trouver la parade sur ce point, à l’heure où le décalage des usages est criant. Seuls 20 % des enseignants utilisent l’IA régulièrement, estimait Elisabeth Borne, vendredi 7 février, dans Ouest-France, alors que l’outil est déjà entre les mains de « la quasi-totalité des lycéens et des étudiants ».

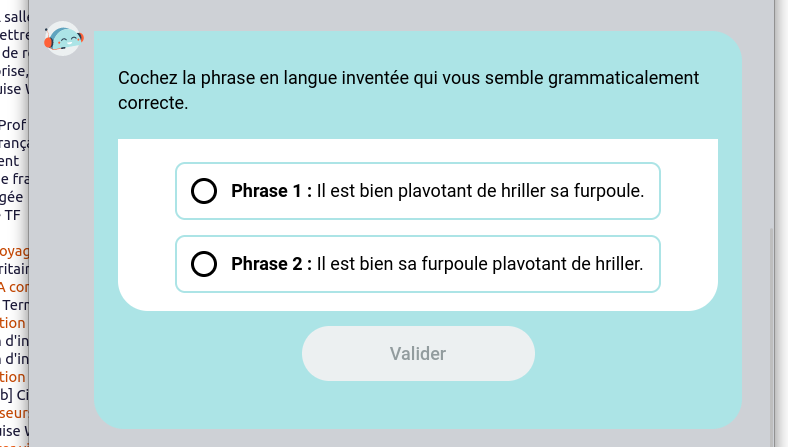

5 En France, rien ne l'a démontré : raillée par les enseignants de toute la France, Lucie a dû fermer son site. Avec Mia pour le lycée, EvidenceB, donné en exemple par l'article du « Monde », n'a fourni que de vulgaires QCM répétitifs et d'une médiocrité assez exceptionnelle.

6 Voir sur notre veille l’analyse d’une expérimentation de correction de copies de DNB disponible sur un site académique (novembre 2024).