- Messages : 18365

Autorité et discipline à l'école

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

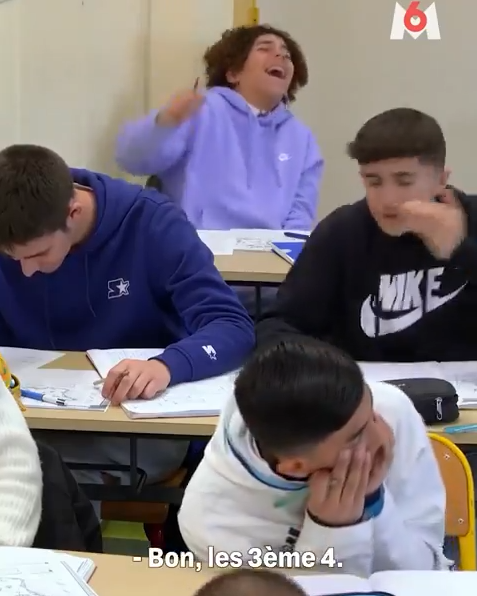

Le 12/04/24 "M6" a publié sur Twitter (avant de le dépublier) un extrait (3'30) de sa série de reportages "Au coeur du collège" diffusés à partir du 21/04/24.

La scène, qui se passe dans un collège de l'éducation prioritaire, est révélatrice d'une certaine conception de l'autorité et de la gestion de classe (même s'il ne faut jamais oublier la difficulté à enseigner dans les établissements difficiles, même dans une classe à effectifs réduits).

Après la classe, la professeur théorise sa (non) gestion de classe, et même devant la classe en s'adressant ainsi à l'élève harcelée : "Il est nécessaire que tu comprennes que ce n'est pas nécessaire de réagir". L'élève, face en effet à l'absence de réaction de sa professeur, fait preuve de bon sens : "Bah si je dois réagir".

Le professeur répète ensuite les éléments serinés en formation (voir tout au long de ce fil ouvert il y a des années) :

Dans des situations de harcèlement ouvert, le "dialogue" n'est pas une option (et a fortiori le seul dialogue avec la victime de harcèlement devant la classe).Quand il y a des problèmes de comportement, bien sûr je sévis s'il est nécessaire de sévir. Mais j'ai toujours mis en place un dialogue avec les élèves. C'est très important, la communication, tout le temps, toujours.

Et à l'évidence notre collègue ne sévit ici que contre la victime du harcèlement : quand l'élève harceleur répète des invectives ("dog dog", "doug doug", "chien chien", "tu es cringe", "dog dog", "allez viens mon dog dog", "aigri", aigri") ou éclate de rire, rien. Quand l'élève harcelée désigne son harceleur, la professeur lui demande le silence ("hep, hep, hep") et, quand l'élève harcelée doit monter le ton pour être entendue ("ta gueule"), c'est elle qui est exclue.

Le monde à l'envers en somme.

On entend même un élève formuler l'évidence : "Mais, Madame, elle part vite parce que vous êtes trop gentille avec..." L'élève est interrompu par le regard noir de sa professeur.

Pire : l'élève harceleur peut s'étonner, après l'exclusion, que la professeur ("et au final qui est-ce qui est sanctionné ?") désigne la victime du harcèlement au lieu du harceleur.

Dans cette conception censément progressiste de l'autorité, le harcèlement prospère.

L'élève harceleur, avec d'autres, a parfaitement saisi les enjeux, n'hésitant pas à renverser perversement les rôles ("Cest pas poli de montrer du doigt", "Je m'excuse, elle me dit ta gueule !"), à interrompre la prise de parole du professeur ou à faire suivre ses invectives répétées et ses railleries ouvertes par des excuses non demandées et factices, dont l'élève harcelée n'est pas dupe. Il se montre même insolent après l'exclusion ("Tu n'as pas l'impression que tu l'as bien cherchée, là, quand même ? - Non.").

* * *

Face à cet échec reconnue par l'enseignante elle-même en fin de séquence, il suffisait de reconnaître des erreurs d'appréciation : personne n'est parfait face à une classe.

Mais, sur Twitter , une collègue de lettres, secrétaire générale académique et militante des "Cahiers pédagogiques", défend vivement cette absence de réaction de notre collègue dans le reportage et en fait même un modèle. Une défense d'autant plus intéressante, donc, qu'elle révèle une conception de l'autorité expliquant bien des déshérences dans l'école actuelle, dont cet extrait ne donne qu'un aperçu.

Justification qui mérite quelques commentaires :

L'alternative, selon Véronique Baslé, serait donc exclure la victime du harcèlement ou bien gifler le harceleur. L'absence de réaction juste serait la preuve du "calme" et de la "patience" .Bcp de gens glosent sur son laxisme, le relient avec le harcèlement. Mais que diraient ces mêmes gens si la collègue insultaient ou giflaient ce jeune ?

Ici, c'est surtout la victime de harcèlement qui est calme, mais perd précisément son calme à cause de l'absence de réaction de la professeur qui laisse la situation dégénérer.

Spéculation qui transforme un harceleur de fait en victime possible de harcèlement, justifiant par là-même de laisser faire des actes de harcèlement, et qui oublie au passage que les garçon sont trois à pratiquer le harcèlement groupé ici.Il est horripilant dans cette séquence mais peut-être que cette "tête à claque" est lui-même ou a lui-même subi des moqueries ?

Et voilà précisément ce qui est terrifiant pour un (et donc plusieurs) professionnels de l'enseignement.A-t-elle raison de sortir la jeune fille et pas le garçon ? Je n'en sais fichtre rien

Nouveau confusionnisme de la pensée faussement complexe. Ici le harcèlement est sous les yeux de tous : à plusieurs, et à plusieurs reprises. Il est d'ailleurs reconnu par la professeur elle-même ("je comprends que tu sois embêtée", "Laissez-la tranquille", "R***, arrête de la chercher", "j'aimerais que vous arrêtiez de la chercher").Parfois on sent des trucs qui se passent, un sourire en coin entre deux élèves juste quand on se retourne, c'est fugace, une même parole peut s'interpréter différemment et les champion•nes de la provoc que peuvent être des ados s'y entendent très bien quand il s'agit de nier l'insolence avec une mauvaise foi absolue.

Spéculation de nouveau : l'élève qui réagit "de façon agressive" est envoyée à la vie scolaire "pour redescendre en pression" et le discours tenu à la classe après l'exclusion n'envisage pas de sanction pour le principal harceleur et accuse la seule élève harcelée ("Vous savez comment est D. de caractère, qu'elle part très très vite"). "Et au final qui-est-ce qui est sanctionné ?" demande la professeur, qui apporte la réponse : "surtout D" (l'élève harcelée) même si à la fin les trois élèves harceleurs se voient demander d'"aller voir la CPE".Qui dit que ce n'est pas le garçon qui au final a pris une retenue et la fille juste être sortie de là pour ne plus subir les moqueries ?

Ce qui est terrifiant, c'est l'aveu qu'il faille sortir un élève de la classe pour qu'il ne subisse plus les moqueries.

Ici est donc justifié le renoncement à exercer l'autorité, avec des arguments qui laissent pantois puisque le harcèlement est répété et public ou qu'une exclusion ne relève pas d'une "confrontation", au nom de la préservation de "l'énergie" ? Au demeurant, dans cette séquence, beaucoup d'énergie pour prendre, à la fin et trop tard, une mauvaise décision.Et si après avoir vertement enguirlandé le garçon, été à la confrontation stérile avec lui (le jeu de la mauvaise foi, j'ai rien dit m'dame, c'est l'autre qui monte dans les tours pourquoi vous vous en prenez toujours à moi etc, qui vous pompe une énergie folle et peut vous faire sortir de vos gonds) le gars s'était vengé de la fille à la récré suivante ?

Pire : le renoncement à l'autorité en classe est justifié par l'effondrement de l'autorité en dehors de la classe (avec une nouvelle spéculation).

Au fond, c'est la peur qui semble justifier l'absence de réaction.

Le renoncement à l'autorité est même théorisé ici.Je signale au passage que la méthode pHARe consiste précisément à faire changer d'attitude le présumé harceleur en ne punissant pas dans un premier temps mais en lui faisant prendre conscience de la gravité de ses actions tout en lui montrant qu'on n'est pas dupe.

Le harceleur devient "le présumé harceleur", et tant pis pour les faits de harcèlement que toute la classe avec la professeur a pu constater.

On se demande où est le "changement d'attitude" à espérer ici...

L'inaction justifiée par "la flemme", il fallait oser. Flemme de faire un plan de classe, flemme de se confronter au harceleur (mais pas à l'élève harcelée). Mme Baslé se revendique "féministe" mais difficile de le croire dans cet exemple.Il est facile de se dire en revoyant les images que le gars ne devrait pas se trouver au fond adossé sur le mur, avec ses copains en ligne de mire mais devant face à la prof - en même temps que celui ou celle qui n'a jamais eu la flemme de faire un plan de classe jette la première pierre

La recherche d'une punition éventuelle, c'est après l'exclusion : la priorité est au bon déroulement du cours et au respect des élèves. Une exclusion sans attendre pour insultes répétées ("dog dog", "doug doug", "chien chien", "tu es cringe", "dog dog", "allez viens mon dog dog", "aigri") ou insolence ("il y a aucune preuve" et éclats de rires) suffisait et permettait à la situation de s'envenimer.facile aussi de dire qu'aurait suffi un bon "machin, ça commence à bien faire" sourcils froncés, silence à l'appui, puis face à l'inévitable "mais m'dame etc" la même phrase répétée en détachant les syllabes (inutile d'en rajouter, on se noie dans des menaces néfastes, quand on menace, c'est comme au poker, si on bluffe trop et qu'on n'a pas de jeu, on court des risques, quand on menace, il faut être prêt à faire ce qu'on dit. Mais là encore micro décision, en forme, face à une classe pas trop agitée, c'est pas le cinquième incident en 10 mn. Et puis si on l'a déjà fait le "ça commence à bien faire" et que malgré tout ça n'a pas pris, il faut cette fois chercher vite une menace de punition réalisable.

Au demeurant, les injonctions non suivies ont bien lieu ici : elles concernent le seul élève harceleur. La prise de carnet n'a aucun effet sur lui et les injonctions polies et répétées ne servent à rien ("je prends le carnet, R***", "Laissez-la tranquille", "***, arrête de la chercher", "***, je vais prendre son carnet aussi", "donc là les garçons, j'aimerais que vous arrêtiez de la chercher et de la provoquer").

Certainement mais ce n'est pas ce dont il est question ici. Les invectives se font ouvertement et à voix haute. A moins que "renoncer à l'idée qu'on peut tout contrôler" devienne renoncer à l'idée de contrôler.L'idée de mettre une caméra cachée au fond d'une salle trotte sans doute dans la tête de bcp de collègues. On n'est jamais sûr•e de ce qui se passe quand on tourne la tête ou baisse la tête, même dans une classe "sage". Mais il faut renoncer à l'idée qu'on peut tout contrôler et tout voir.

Un renoncement, comme nous le disions, d'autant plus terrifiant pour les élèves et pour l'école en général qu'il n'est pas le fait d'une gestion maladroite dont tout professeur peut être responsable, mais d'une formation des enseignants et d'une théorisation catastrophique de la gestion de classe dont Véronique Baslé est ici la voix (proche de celle des "Cahiers pédagogiques"), puisqu'elle réfléchir en dehors de toute urgence de gestion de classe.

Véronique Baslé va d'ailleurs plus loin ensuite.

Caricature : il n'est question ici d'aucune "toute-puissance" mais simplement d'être garant du bon fonctionnement du cours et du respect des élèves.Non, même si quand on dit aux élèves de se lever ou de s'asseoir, ils le font sans sourciller - ça m'a toujours épatée et terrifiée dans mes jeunes années. Pourquoi ils/elles m'obéiraient alors qu'ils sont plus de 25 et que rien ne les oblige au fond ? Pourquoi me croire, me faire confiance ? Et si ce que je disais était faux ? Le cadre nous donne l'illusion d'une toute puissance qui ne repose en fait sur...rien.

Être "terrifié" parce que les élèves sont à leur place d'élèves et obéissent par principe, voilà qui en dit long sur une conception de l'autorité en classe et d'un "cadre" récusé, lui, par le professeur progressiste, avec ce questionnement qui plonge dans les abîmes : "Et si ce que je disais était faux ?".

Dans cette digression, Mme Baslé répète des éléments de langage pseudo-pédagogiques théorisant le refus légitime de l'autorité du professeur, qu'elle fonde sur la compétence et sur "la confiance" : elle justifie sans le dire le comportement de l'élève harceleur et l'absence de réaction, censément bienveillante, du professeur.

On comprend qu'exclure un élève qui perturbe le bon fonctionnement de la classe serait ne serait lui vouloir du bien ou ne pas le respecter : que doit alors en penser l'élève harcelée et exclue ici (et ensuite accablée devant la classe en son absence) ?Si ce n'est pas qu'un jeu de poker, c'est parce que l'autorité repose sur la confiance, celle qui fait grandir. Auctoritas c'est la racine de augeo. J'accepte de t'écouter, de t'obéir, de suivre tes consignes parce que je comprends, devine que tu me veux du bien, et que tu m'apportes ton aide, ton expertise, celle qui m'aide à apprendre et grandir. Et parce que tu me respectes, nous respecte.

On note que le bien de la classe ou le respect de l'élève harcelée n'existent pas dans cette conception dévoyée de l'autorité.

Et si indiquer clairement à un élève qu'il ne peut pas harceler au lieu de le laisser faire, c'était l'aider à grandir ?

Aucun doute pour la sincérité et la volonté de bienveillance de notre collègue, qui ne fait que mettre en œuvre ce que le système lui a demandé de mettre en œuvre. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions : que peut bien penser l'élève harcelée impunément et exclue de classe de la "bienveillance" de sa professeur ? que peuvent bien conclure les harceleurs de cette "bienveillance" qui n'a de conséquence que pour les harcelés ?Alors je ne sais pas ce que cette collègue vaut en tant que prof et je ne me permettrais certainement pas de la juger mais il y a de la bienveillance et de la sincérité dans ses propos. Et cela aussi mérite du respect.

Dans le reportage, il est intéressant d'observer les autres élèves, spectateurs de ce renoncement, certains hilares, d'autres tétanisés.

Mme Baslé dénonce "un traquenard médiatique", comme si la situation exposée dans ces quelques minutes ne pouvaient qu'être inventée ou arrangée pour livrer la collègue au "tribunal de l'opinion".

En effet, elle ne le mérite pas : c'est le système produisant ces situations qui le mérite.

Le propos de Mme Baslé (Sgen-CFDT) se termine par un positionnement politique prétendument de gauche et le refus d'une "pseudo école de l'ordre" (d'autant plus étonnant qu'elle est secrétaire générale d'académie et participe, sous l'autorité du recteur à la mise en œuvre de la politique éducative de l'académie).

On peut parfaitement refuser un ordre réactionnaire voulant faire défiler militairement les élèves ou saluer le drapeau (ou pire : renonçant à l'éducation de tous), et défendre une école où l'ordre des choses serait enfin respecté : les harceleurs empêchés et les harcelés protégés.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Messages : 742

Quelque chose est masqué pour les invités. Veuillez vous connecter ou vous enregistrer pour le visualiser.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Messages : 742

Le journaliste du Point a beaucoup aimé. Mais sans doute n'a-t-il pas vu la séquence décrite ci-dessus. En tout cas, sur Youtube, M6 l'a fait disparaître.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18365

Dans "Le Monde" (abonnés) du 22/08/24 : "Les préjugés sur les jeunes et l’autorité : « N’est-ce pas une preuve d’intelligence que de questionner une nouvelle règle ? »"

Ce qu'il faudrait entendre par "autorité" n'est jamais défini. Au demeurant, Laelia Benoit parle beaucoup d'école dans cet entretien, mais de très très loin.

On aimerait bien des exemples : l'évolution du système scolaire montre plutôt le contraire, comme on peut le constater sur ce fil...Au lieu d’œuvrer pour avoir des professeurs mieux formés et mieux payés, on fait en sorte que les jeunes les craignent.

Demander une obéissance de principe dans le cadre scolaire relèverait donc de "l'autoritarisme"...Le problème, avec l’autoritarisme, c’est qu’au lieu d’avoir recours à l’autorité uniquement lorsque c’est indispensable, on aimerait que les enfants obéissent au doigt et à l’œil, « parce que c’est comme ça ».

Bonne idée dans un cadre scolaire, en effet !Même le fait pour un enfant de questionner un ordre est mal vu. Pourtant, n’est-ce pas une preuve d’intelligence que de questionner une nouvelle règle ?

On notera l'euphémisme "questionner une règle" pour ne pas la respecter. Les élèves qui ne respectent pas les règles scolaires feraient donc preuve d'intelligence, contrairement à ceux qui les respectent. Retournement sophistique affligeant.

L'article se termine, comme il se doit, en taxant l'école de racisme, et en amalgamant phobie scolaire et non respect de l'autorité scolaire. Le problème de la crise d'autorité est encore ainsi retourné : à l'école, il viendrait de l'autoritarisme et du racisme professeurs.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18365

Lelièvre, Robbes, Meirieu, Dubet, Prairat etc. : toutes les penseurs interrogées - de façon si prévisible - dans cette enquête partagent et promeuvent la même pensée depuis des années et même des décennies, comme s'ils jugeaient un monde scolaire au fonctionnement duquel ils seraient totalement étrangers. L'influence de leur pensée a pourtant été écrasante, et le monde scolaire qu'ils jugent si sévèrement est bien le monde scolaire qu'ils ont créé.

Ariane Ferrand pose la thèse de son article d'emblée : les "mutations sociétales" exigent de renoncer à l'autorité scolaire.

La question de l'autorité est d'emblée mal posée : sont évoqués des incidents graves, voire des crimes contre des enseignants qui témoignent moins d'une perte d'autorité des enseignants que justement d'une autorité que les enseignants conservent et que des fous de Dieu entendent abattre et remplacer. La question de l'affaissement de l'autorité touche, en réalité, à des choses bien plus quotidiennes, hélas.

On pourrait même le formuler autrement. C'est parce qu'ils exerçaient une autorité intellectuelle sur les élèves que Samuel Paty ou Dominique Bernard ont été assassinés, mais c'est parce que l'institution scolaire, donnant crédit à des mensonges, entendant recadrer Samuel Paty sur les questions de laïcité ou lui demander des formuler des excuses, ne soutenait pas son autorité qu'il est mort assassiné.

Ariane Ferrand assimile ensuite la volonté d'un retour à l'autorité comme une aspiration de droite réactionnaire (le salut au drapeau, l'uniforme, des dispositions punitives aggravées etc.), voire d'extrême droite.

Il suffirait pourtant d'interroger des enseignants pour constater que leurs aspirations sont bien différentes, à la fois plus simples et plus modestes : appliquer les règles qui existent déjà et soutenir les enseignants dans l'exercice de leur autorité au lieu de la miner chaque jour un peu plus (comme en a témoigné le mouvement de désespoir "Pas de vague").

Mais peu importe : toute aspiration au respect de l'autorité à l'école ne peut être que rétrograde. Dans son article, Ariane Ferrand donne même une caution philosophique au rejet de l'autorité :

Paradoxalement, ces détracteurs de l’école moderne vident l’autorité de son sens authentique. Dès 1961, la philosophe allemande Hannah Arendt fustigeait, dans l’article « Qu’est-ce que l’autorité ? », les mésusages d’un concept largement incompris. « L’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué », écrivait ainsi la philosophe. L’autorité repose sur une hiérarchie, expliquait la penseuse, dont la légitimité est reconnue par celui qui obéit ; ce faisant, il ne se soumet pas, ne se déprécie pas. Sans légitimité, sans reconnaissance, pas d’autorité. La notion doit être distinguée de l’« autoritarisme » ou des pratiques « autoritaires », qui renvoient aux « dérives de l’autorité vers une volonté de dominer, d’étouffer la liberté des autres », complète Camille Roelens, docteur en sciences de l’éducation et de la formation, auteur d’un Manuel de l’autorité (Chronique sociale, 2021).

Dans la question qui nous intéresse - l'école -, cette définition de l'autorité par Hannah Arendt excluant toute coercition est utilisée à contresens puisque sa réflexion porte avant tout sur l'autorité politique. Il suffit de la lire un peu plus pour s'en rendre compte. Hannah Arendt précise bien que cette crise "a gagné des sphères prépolitiques, comme l'éducation ou l'instruction des enfants, où l'autorité, au sens le plus large, a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle, manifestement requise autant par des besoins naturels, la dépendance de l'enfant, que par une nécessité politique : la continuité d'une civilisation constituée [...]".

Pour le dire autrement, Hannah Arendt ne conçoit certainement pas l'école comme un espace de liberté où toute coercition (action, droit de contraindre quelqu'un à accomplir son devoir) serait à proscrire : à l'école, règles collectives, punitions... et même obligation de présence et de travail scolaire ? Au premier chef de la loi, en France, l'instruction "obligatoire" est bien une coercition.

La confusion enfant/adulte est classique dans la pensée pédagogique moderne : la lecture des citations apocryphes sur l'éducation permet de s'en rendre compte.

L'article, dans un progressisme naïf, offre un binarisme consternant : un autorité répressive et rétrograde, un autorité moderne et sans coercition. "Le Monde" fera-t-il bientôt la publicité des écoles dites "démocratiques" qui fleurissent en France dans le privé hors contrat ?

Le contresens sur la pensée d'Hannah Arendt assimile l'autorité à l'école à de l'autoritarisme : les professeurs auraient donc, comme le dit le docteur en sciences de l'éducation, une "volonté de dominer, d’étouffer la liberté" ? Une telle accusation, omniprésente dans une certaine conception pédagogique moderne, ne vient-elle pas précisément miner l'autorité des enseignants, dont l'idéal est, au contraire, celui de l'émancipation ?

Problèmes de discipline généralisés, bruit et désordre en cours, absence d'attention, temps perdu en classe, difficulté voire impossibilité de travailler, insultes, menaces : l'article énumère les chiffres accablants, voire effrayants, attestant la crise de l'autorité en France au quotidien, mais relativise aussitôt :

Curieux de comparer le fonctionnement de toute l'école publique actuelle avec des grands lycées bourgeois du XIXe siècle, peu représentatifs de l'école d'alors mais qui auraient "même" été atteints par la même crise de l'autorité. Comme si ces brefs mouvements de contestation de l'élite sociale et scolaire de ces lycées contre un ordre disciplinaire pré-républicain (avec ses règles archaïques, ses cachots, ses pions et ses maîtres d'étude : voir cet article historique de Stéphanie Dauphin) avaient quelque chose à voir avec la perte d'autorité - se traduisant, comme on l'a vu, par une difficulté, sinon une impossibilité de travailler au quotidien - dans une école moderne qui n'a jamais accueilli autant d'élèves ni été aussi bienveillante.[...] la situation était-elle réellement plus enviable avant ? L’école de la IIIe République est souvent prise comme modèle face à la supposée débâcle actuelle. Or, elle était plus tumultueuse qu’il n’y paraît. Les sanctions tombaient dru face à l’indiscipline des élèves. En janvier 1883, une grande révolte éclatait même au prestigieux lycée Louis-le-Grand, après celles des lycées de Toulouse et de Montpellier l’année précédente.

Peu importe : il s'agit de dire qu'il n'y a rien de nouveau dans la crise de l'autorité à l'école - ce qui revient à dire, si l'on y réfléchit bien, qu'il n'y a pas aujourd'hui de crise particulière de l'autorité : "la supposée débâcle actuelle", insiste Ariane Ferrand.

Ariane Ferrand ne sait peut-être pas qu'entre les lycées Louis-le-Grand et Henry-IV (qu'elle a fréquentés récemment comme élève) et d'autres lycées moins favorisés, les conditions d'enseignement ne sont pas comparables, et que la crise d'autorité de l'enseignement y est beaucoup moins sensible...

Curieusement, en même temps qu'elle nie la crise de l'autorité, Ariane Ferrand la justifie. La comparaison avec les mouvements de contestation dans les grands lycées du XIXe siècle va d'ailleurs en ce sens. Mais aux chahuts traditionnels, "soupape de sécurité du système" qui lui permettait de fonctionner (François Dubet), Ariane Ferrand oppose une crise de l'autorité plus profonde :

Au contraire, le chahut anomique renvoie à un désordre généralisé, constant, symptomatique d’une opposition aux normes et aux finalités de l’école.

Une contestation intellectualisée et plus légitime, en quelque sorte.Ariane Ferrand en vient ensuite aux "mutations sociétales" qui rendraient caduc le principe de l'autorité à l'école. Et de citer "l’individualisme, au sens noble" s'imposant à la société toute entière dans les années 1960.

La diffusion de "l’idéal démocratique" dans toutes les strates de la société est une bonne chose mais, concède Ariane Ferrand, peut poser problème à l'école car l’autorité est nécessaire à la tâche d’éducation.Les citoyens ne veulent plus se laisser dicter leur conduite et aspirent au bien-être, à la liberté, à la réalisation de leurs projets de vie. Les rapports adultes-enfants ne font pas exception

Il y a donc bien eu des transformations de l'école, un "changement de paradigme", avec les résultats que l'on constate.« Le défi de ces dernières décennies, analyse Eirick Prairat, a été d’ouvrir ces espaces, et en l’occurrence l’école, aux valeurs de la modernité – comment accorder des droits aux enfants, reconnaître leur parole, leur ouvrir un espace d’initiative et d’expérimentation… – tout en préservant la dissymétrie. »

Ariane Ferrand cite, comme exemple de rejet de l'autoritarisme, l'égalité entre le professeur et l'élève en s'appuyant sur un film Entre les murs : "L’autoritarisme, lui, n’est plus toléré : les enfants refusent l’arbitraire et exigent une forme de réciprocité." La référence au film est intéressante : d'abord parce qu'elle montre que l'horizon de pensée de l'auteur de l'"enquête" correspond à un monde scolaire théorisé (par des théoriciens pseudo-progressistes - toujours les mêmes) ou... fictionnalisé dans un film (déjà relativement ancien).

Ensuite parce qu'on voit mal en quoi ce qui est rapporté par le film montrerait précisément une école autoritaire : avec ce collège de l'éducation prioritaire, c'est exactement l'inverse. Le film est une très bonne illustration de l'effondrement de l'autorité et de ses conséquences scolaires : un non-fonctionnement de l'école. D'ailleurs l'horizontalisation vaut moins dans l'accusation portée par les élèves contre le professeur que dans l'abaissement du professeur au niveau des élèves.

De même, les parents d'élèves de plus en plus nombreux à prendre désormais la défense de leurs enfants contre l'autorité professorale, incarneraient le même "changement de paradigme" puisqu'ils dénonceraient "les pratiques jugées autoritaires ou injustes". Une dénonciation forcément vertueuse, donc. A aucun moment, l'auteur ne s'interroge sur le bien-fondé de cette dénonciation : les contre-exemples ne manquent pourtant pas. L'exemple dramatique de Samuel Paty montre par exemple ce que ce soutien parental inconditionnel et cette dénonciation peuvent avoir d'abject.

Ariane Ferrand récite ensuite l'argumentaire (éculé) du professeur qui n'aurait plus "le monopole" du savoir, une vision de l'école assez naïve (un distributeur de savoirs auquel les élèves s'alimenteraient comme à un râtelier) quand il s'agit tout autant, sinon plus, de mémoriser des connaissances pour les mobiliser (en langues par exemple), d'apprendre à raisonner, à s'exprimer, à rédiger, à organiser sa pensée. Rien ne concurrence l'école de ce point de vue...

S'agissant des connaissances à proprement parler, avec des sources parallèles d'accès aux connaissances ou supposées telles, évoquer le négationnisme historique relève-t-il aussi d'un "changement de paradigme" ou de "mutations sociétales" qui relèvent de "l'idéal démocratique", de la liberté individuelle, et donc du progrès ?

Bruno Robbes, professeur en sciences de l’éducation, dont nous avons déjà analysé une tribune sur ce fil , dénonce les insuffisances des enseignants : "maîtriser les contenus d’enseignement est absolument nécessaire, mais non suffisant pour faire apprendre les élèves [...] L’enseignant doit désormais permettre aux élèves d’identifier les savoirs, qui relèvent d’une production scientifique, de l’information, de l’opinion ou de la croyance".

Il semble étrange de penser que la maîtrise d'un savoir (par exemple historique ou scientifique) ne permettrait pas d'atteindre un tel objectif (distinguer ce qui relève du savoir et le reste). Et, au reste, la plupart des disciplines cherchent surtout, et depuis toujours, à développer des compétences autant qu'à apporter des connaissances. En français par exemple, il s'agit de disserter sur une oeuvre ou de commenter un texte.

Ariane Ferrand évoque ensuite la massification scolaire depuis les années 1960. En réalité, l'instruction est déjà obligatoire jusqu'à 16 ans depuis 1959, le collège est déjà unique depuis 1975. La seule vraie nouveauté depuis les années 1980 est en effet la massification du lycée et de l'obtention du bac, obtenue en grande partie par des moyens artificiels (la réussite de plus exceptionnelle des élèves, la création de voies imitant la voie générale etc.). Or, du fait de cette massification, Ariane évoque une école "décevante" pour les élèves puisque les diplômes, banalisés, auraient perdu de leur valeur. Il faudrait ici accuser les responsables politiques qui, par démagogie, ont accordé les diplômes sans que les diplômés atteignent le niveau souhaité (on peut penser à l'exemple de la réforme du lycée professionnel en 2009), mais aussi accuser le marché du travail : comment l'école pourrait-elle être responsable du taux d'employabilité dans la société ? D'ailleurs, en dehors du lycée professionnel, l'école n'a absolument pas vocation à donner une formation professionnelle aux élèves...

Puis Ariane Ferrand évoque la ségrégation scolaire dans l'école française sans en analyser les causes : des politiques publiques favorisant l'école privée. Le désespoir ainsi créé dans les milieux les plus populaires n'est pas lié à l'école par elle-même, mais à un certain cynisme politique. Ce n'est donc pas une "mutation sociétale" qui est en cause ici, mais des choix politiques.

Peu importe : l'enquête du "Monde" transforme cette crise de l'autorité en contestation contre un responsable imaginaire mais qu'il accuse tout autant que les élèves (si tant est que le chahut d'élèves de cinquième ait à voir avec une contestation politique) : "Le professeur chahuté, contesté, l’est au titre de représentant d’une institution qui déçoit, d’une institution dont on n’attend plus grand-chose."

Et l'article de concéder non une crise mais une érosion de l'autorité (tout en expliquant par l'étymologie ce qu'une "crise" exige : allez comprendre).

Et Ariane Ferrand de revenir sur l'absurdité d'un retour à l'autorité, accusant - non sans raison - les milieux conservateurs de "confond[re] autorité et autoritarisme" (l'autoritarisme pris pour l'autorité) mais faisant au fond la même chose, à l'envers, dans son article (l'autorité prise pour l'autoritarisme) avec ce renoncement :

Et d'accuser l'école française d'être particulièrement autoritaire, en citant les mêmes penseurs habituels, ce qui prête toujours à sourire : le mouvement "Pas de vague" exactement du contraire. Et de dénoncer les méthodes d'enseignement qui seraient trop "verticales" : une enquête quelque peu approfondie, et sur le terrain, aurait permis à la journaliste de sortir de ces clichés ("plus d’un élève sur deux déclare consacrer la totalité du temps en classe à prendre des notes en silence"). S'il n'est qu'un film, le film Entre les murs pouvait montrer à Ariane Ferrand ce qu'une telle affirmation a de ridicule. Elle pouvait aussi regarder l'extrait du reportage de M6 dans une classe que nous avons analysé plus haut dans ce fil : la culpabilisation dans la formation des enseignants à la gestion de classe conduisant à des situations extraordinaires : en dehors de la perte de temps, favoriser le harcèlement et punir les victimes...[...] l’autorité, pour être opérante, doit se redéfinir et se mettre aux couleurs du temps. « L’autorité traditionnelle, à l’ancienne, ne fonctionne plus et ne fonctionnera plus, peu importent les efforts qu’on mettrait pour la raviver », remarque Camille Roelens.

Il faut "davantage d’horizontalité et de démocratie" (sans renoncer à la discipline, ajoute Ariane Ferrand : simple précaution oratoire puisqu'on ne sait pas de quoi elle parle) et "l’horizontalité doit se tailler une place plus grande dans la classe". La suite est prévisible, avec la promotion habituelle des méthodes pédagogiques d'inspiration constructiviste, imposées depuis des décennies dans la formation des enseignants par les mêmes docteurs en sciences de l'éducation qui feignent de croire que l'école n'auraient pas changé depuis 1968.

Ces méthodes sont bien entrées dans les moeurs - il suffit de lire les enquêtes du ministère à ce sujet, comme l'enquête Epode 2018 - et ont largement contribué à l'affaissement de l'autorité que l'on constate aujourd'hui.

Pour le dire autrement : les remèdes prônés sont les mêmes qui ont rendu le système malade.

L'article se termine en dénonçant la pauvreté des débats sur la question de l'autorité à l'école et, même s'il en coûte, il faut bien ici donner raison à François Dubet : la pensée de la gauche sur la question de l'autorité est inexistante, parce que la gauche subit de plein fouet la culpabilisation dont cet article est l'exemple.

Faisant l'éloge des enseignants (après avoir éreinté leurs pratiques prétendument autoritaires dans l'école actuelle), Ariane Ferrand appelle - évidemment - à mieux former les enseignants : nos doctes docteurs en sciences de l'éducation ne sont-ils pas là pour ça ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

- Loys

-

Auteur du sujet

Auteur du sujet

- Messages : 18365

Notre enquête montre bien l’articulation entre ces difficultés rencontrées dans le rapport au public et la dimension managériale de la reconnaissance. Les enseignants interrogés expriment en effet une forte demande de protection de l’institution, souvent jugée défaillante face à des situations tendues ou conflictuelles avec les élèves ou leurs familles.

Les indicateurs quantitatifs disponibles sont à cet égard particulièrement médiocres. Dans le Baromètre du bien-être au travail, le sentiment d’avoir le soutien de leur hiérarchie en cas de problème (sous-entendu, avec le public) est évalué à 5,7/10, ce qui est faible en comparaison des scores obtenus sur d’autres dimensions (relation avec les collègues, avec les élèves, etc.). Dans l’enquête Conditions de travail, seuls 46 % des enseignants disent « être aidés par leur hiérarchie » − loin de la moyenne des salariés (65 %) et plus encore des salariés qualifiés.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.